不動産業を始めるには「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」が必要ですが、申請までに満たすべき要件が数多くあります。準備不足のまま申請すると、書類の不備や条件不足によって申請が受理されなかったり、許可が下りないケースも少なくありません。

そうした事態を避けるためにも、事前にしっかりチェックが必要です。本記事では、宅建業免許の取得手続きを専門とする行政書士が、免許申請前に確認すべきポイントを7つに整理して解説します。

事務所の独立性や専任の宅建士の配置など重要な要件を中心に取り上げますので、奈良県や大阪府をはじめ全国で宅建業免許取得を目指す方はぜひ参考にしてください。事前準備を万全に整え、スムーズな免許申請と開業につなげましょう。それでは、それぞれのチェックポイントを見ていきましょう。

宅建業免許のチェックポイント:独立した事務所の設置と免許区分の確認

このトピックでは、宅建業の営業所となる事務所の物理的要件と、事務所数に応じた免許の種類(知事免許・大臣免許)の確認ポイントについて解説します。

他の施設から独立した専用の事務所が必要

宅建業の「事務所」とは、継続的に業務を行うための施設であり、他の事業者の事務所や生活スペースと明確に区切られた独立性のある空間でなければなりません。例えば、自宅の一部や他社と共有するオフィスの一角を事務所にする場合、カーテンで仕切っただけでは独立した事務所とは認められません。

壁や天井まで届く固定壁(パーテンション可)などで明確に区分され、専用の出入口から直接出入りできる状態が理想です。他人の居住空間や他社スペースを通らずに事務所へ入室できることが求められるため、事務所の入り口は共有スペース(共用廊下など)に直接面している必要があります。

また、事務所内には業務に必要な机・椅子・電話などの備品を備え、宅建業の契約や打ち合わせを行える体制を整えましょう。単に登記上の所在地があるだけで、人が常駐せず業務を行える状態にない場所は事務所と認められません。従って、バーチャルオフィス(住所のみ貸し)や登記のみの貸事務所では免許申請できない点に注意が必要です。

複数事務所を構える場合と免許の種類

宅建業免許には、事務所の設置形態に応じて都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。事務所を1つの都道府県内のみに設置する場合は、その所在地を管轄する都道府県知事が許可権者となる「知事免許」です。

一方、営業用の事務所を2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合には、国土交通大臣に申請する「大臣免許」となります。大臣免許を申請する際は、近畿圏であれば大阪の地方整備局(国交省の出先機関)など所定の窓口へ提出することになります。

なお、取得する免許の種類によって宅建業として営業できるエリアに差はなく、どちらの免許でも全国で宅建業を営むことが可能です。ただし、免許取得後に他府県に新たに事務所を開設する場合は、知事免許のままでは営業できません。

新たな事務所所在地に合わせて大臣免許への切替申請(免許換え)を行う必要があります。また、事務所を増設した際には既存免許への事務所追加の届出や営業保証金の追加供託手続きも必要になる点を覚えておきましょう。

自宅やレンタルオフィスを事務所にする場合の注意

事務所の独立性要件は、自宅やレンタルオフィスを使って開業したい場合にも大きく関わってきます。自宅兼事務所とするケースでは、住居部分と事務所部分が明確に分離されていることが必要です。

他の部屋を通らず直接事務所スペースに入れる動線を確保し、生活空間と業務空間が混在しないよう工夫しましょう。特にマンションの一室を事務所にする場合、管理規約上その部屋の事務所利用が許可されていることが前提となります。

マンションによっては住居専用用途の規約があり、その場合は管理組合から事務所使用承諾書を得ない限り宅建業の事務所にはできません。また、賃貸物件では賃貸借契約書の用途欄が「居住用」になっていないか確認が必要です。契約上居住用でも、大家さんに許可をもらい事務所使用を認める念書を交わすことでクリアできるケースもありますが、難しい場合は事務所利用可の物件を探す方が無難です。

一方、レンタルオフィスやシェアオフィスで開業する場合は、そのオフィス形態が宅建業の事務所要件を満たすか事前に確認しましょう。フリーデスク形式で席が固定されていない共有オフィスは認められません。必ず壁で区切られた専用個室を借り、365日いつでも占有使用でき、なおかつ顧客を招いて契約・相談ができる空間である必要があります。

申請時にはレンタルオフィス運営会社から「当該個室を専用事務所として使用できる」旨の証明書を発行してもらい、添付することが望ましいでしょう。規約上、第三者の立入りや業務利用が禁止されている施設では宅建業の事務所として認められません。

なお、既に他の事業を営んでいるオフィスで新たに宅建業を開始することも可能です。この場合でも上記と同様に宅建業専用のスペースを確保する必要があります。例えば、建設業の事務所で新たに宅建業免許を取得するケースでは、建設業の事務所部分と不動産業務を行うスペースを明確に区切るなどの対応が必要です。

また、他業種と同一事務所で兼業する場合、それぞれの業法で求められる専任スタッフの兼務に制限がある点にも留意が必要です(この点は後述の人的要件で詳述します)。

宅建業免許のチェックポイント:専任の宅建士と常勤スタッフの確保

このトピックでは、宅建業者が事務所ごとに配置しなければならない有資格者である専任の宅地建物取引士(宅建士)と、事務所に常駐する責任者(代表者や政令使用人)に関する要件を解説します。必要な人員を確保し、常勤性・専従性といった条件を満たすことが、免許取得の重要な前提となります。

専任の宅地建物取引士の設置義務

宅建業法では、事務所ごとに専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置することが義務付けられています。専任の宅建士とは、その事務所に常勤し宅建業務に専従する有資格者のことです。営業に従事する社員数が5人以内であれば少なくとも1名、6~10人で2名、以降5人増えるごとに1名以上の割合で専任宅建士を置かなければなりません。

例えば、従業員が3人の小規模な不動産会社でも最低1名、従業員が8人なら2名の宅建士が必要です。また、2つ以上の事務所を開設する場合は各事務所にそれぞれ専任宅建士を配置しなければなりません。

専任の宅建士は、他の会社等で常勤の職に就いていない者である必要があります。他社でフルタイム勤務していたり、他の法人の代表取締役として常勤扱いになっている人は、御社の専任宅建士にはなれません。申請時には、専任宅建士となる予定者が他に常勤先を持たないことを示す書類(雇用証明書や誓約書等)を提出します。

転職して就任する場合は、前職で宅建士として登録されていた場合、登録換え手続きや前職での退任届を行い、新しい勤務先を宅建業者登録簿に現状無所属として反映させておく必要があります。

特に注意が必要なのは、専任宅建士の候補者が別の会社の役員や個人事業主を兼ねているケースです。他社で常勤役員(取締役など)として在任中の方は、非常勤でない限り専任宅建士になることはできません。

また、自身で他業種の個人事業を営んでいる方も、宅建業に専念できる状態でなければ認められません(収入のない休眠状態であっても事前に行政庁に相談が必要です)。専任宅建士として迎え入れる方がいる場合、その方が完全に宅建業に従事できる体制を整えておきましょう。もちろん、1人の宅建士を複数の宅建業者で兼任させることもできません。

代表者または政令使用人の常駐義務

専任宅建士のほかに、宅建業者は事務所ごとに責任者が常勤することも求められます。法人であれば代表取締役等(個人事業主であれば本人)が基本的に各事務所に常駐し、宅建業に関する契約締結権限を持って業務を統括する体制を取る必要があります。

ただし、会社の代表者が全ての事務所に日常的に赴くことは現実的ではありません。そのため、代表者が常駐できない事務所には、代表者に代わって契約締結などの権限を委任された責任者(政令で定める使用人)を配置することで対応できます。一般的には支店長や営業所長と呼ばれる立場の方が該当し、その方を事前に政令使用人として届出ておきます。

ポイントは、この代表者または政令使用人は各事務所に常勤(フルタイム勤務)していることが必要で、他の事務所と掛け持ちすることはできないという点です。1人の人物が2ヶ所の事務所を常勤で管理者として兼任することは不可能ですので、事務所ごとに別々の常駐責任者を置かなければなりません。

また、代表者自身が他の会社の常勤役員を兼ねていたり、別の本業を持っている場合も問題です。宅建業の免許申請者である法人の代表者は原則その宅建業に専念することが期待されます。副業として不動産業を始めたいケースでは、自らは代表権を持ちつつ政令使用人を雇用して任せる方法もありますが、いずれにせよ各事務所に常勤者が不在の状態は認められません。

人的要件クリアのための事前準備

専任宅建士や常勤責任者の要件は、免許申請の審査で特に重要視されるポイントです。まだ社内に宅建士の資格者がいない場合、免許申請までに有資格者を採用するか、役員や親族で資格を持つ方がいるなら専任社員として参画してもらう等の対応が必要です。

資格者の採用には時間がかかることも多いため、計画的に進めましょう。また、専任宅建士として予定している方には、申請時までに宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けてもらう必要があります(合格しただけで未登録の場合は登録手続きを先に行う)。宅建士証のコピー提出や、宅建士の登録番号・氏名の届け出も求められますので、資格者の方と協力して準備してください。

代表者や政令使用人についても身分証明書など必要書類を早めに用意し、他に常勤先がない状態を整えておきましょう。人的要件を満たしていないと判断されれば免許は交付されませんので、自社のスタッフ体制を事前に見直し、不足があれば速やかに補強することが大切です。

宅建業免許のチェックポイント:欠格要件の確認と法人申請の注意点

このトピックでは、宅建業免許を受けられないケースとなる欠格要件(法律上の不適格事由)の確認と、法人が申請する場合に注意すべき定款や役員に関するポイントを解説します。

宅建業法の欠格要件を事前にチェック

宅建業免許は、申請者(個人事業主)や法人の役員等が一定の欠格要件に該当する場合、許可が下りません。

欠格要件とは法律で定められた「免許を受けられない事由」のことで、主なものは以下のとおりです。

- 過去5年以内に宅建業免許を取消処分された者、その処分の聴聞公示前60日以内に当該業者の役員であった者

- 禁錮以上の刑に処され、刑の執行が終わるまで又は終わってから5年を経過しない者(執行猶予期間中を含む)、暴力的な犯罪で罰金刑を受けその刑の執行から5年以内の者

- 暴力団員である者、もしくは過去5年以内に暴力団員でなくなった者

- 未成年者(※ただし成年と同一の行為能力を有する場合を除く)や被後見人・被保佐人(いわゆる成年被後見人等)

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

- 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をして過去5年以内に業務停止処分等を受け、その停止期間が終わらない者

- 宅建業に関し著しく不誠実な行為(詐欺など)を行ったことが明らかな者

- 申請書や添付書類に虚偽の記載をした者

- その他、宅建業法・施行令で定める欠格事由に該当する場合

上記のような項目に該当しないかどうか、申請前に必ず確認してください。とりわけ、過去に犯罪歴がある場合や免許取消・業務停止といった行政処分を受けた経験がある場合は注意が必要です。

申請時には誓約書を提出し、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことを宣誓することになります。万が一申請後に虚偽が発覚した場合、免許取得後でも取消処分となり得ますので、心当たりがある場合は事前に専門家に相談してください。

法人は定款の事業目的に「宅建業」を明記

会社が宅建業免許を申請する場合、その会社の定款の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の記載が必要です。具体的には、定款の事業目的に「宅地建物取引業」あるいは「不動産の売買、交換、賃貸借の代理・媒介」など、宅建業に該当するキーワードが含まれていなければなりません。

申請時には登記事項証明書を提出しますが、目的欄に関連記載がない場合は免許申請自体が受理されません。もし目的に記載が漏れている場合は、申請前に定款変更の決議および法人登記の変更を行い、宅建業を事業目的に追加しておきましょう。

また、法人の場合は直近の事業年度の財務諸表(貸借対照表や損益計算書)の提出も求められます。開業前で実績がない場合でも、申請時点の資産状況を書面で示す必要があります。新設法人でまだ決算期を迎えていない場合は「新規につき実績なし」として扱われます。

役員・出資者の適格性と必要書類の準備

法人申請の場合、会社の役員全員(取締役・執行役・業務執行社員など)および政令使用人についても、前述の欠格要件に該当しないことが求められます。宅建業免許では、申請者本人だけでなく、会社の中枢を担う人物全ての経歴・身元がチェックされます。

例えば、役員の中に過去に重大な刑事処分を受けた方や、反社会的勢力と関係のある方がいれば、免許は下りません。また、表向き役員でなくとも実質的に会社を支配している大株主や顧問的立場の人物がいる場合、その方が暴力団員等に該当すれば事実上免許取得は不可能です。会社関係者の中に心当たりがある場合は、事前に役員構成の変更も検討すべきでしょう。

これらを証明するために、申請時には各役員等について市区町村発行の身分証明書(破産や後見の有無を証明する書面)や、法務局発行の登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明)を提出します。

役員全員分を用意する必要があるため、取得に時間がかかる場合は早めに請求しましょう。加えて、各役員の略歴書なども必要になります。法人の登記事項証明書や納税証明書(法人税・消費税等)も揃え、会社および関係者が法令上問題ない状態であることを示す準備を万全に整えてください。

宅建業免許のチェックポイント:申請手続きと営業保証金・保証協会の準備

このトピックでは、宅建業免許の申請に必要な書類や費用、申請後の流れとスケジュールについて解説します。また、免許取得後に営業を開始するために必要な「営業保証金の供託」または「保証協会への加入」についても確認します。

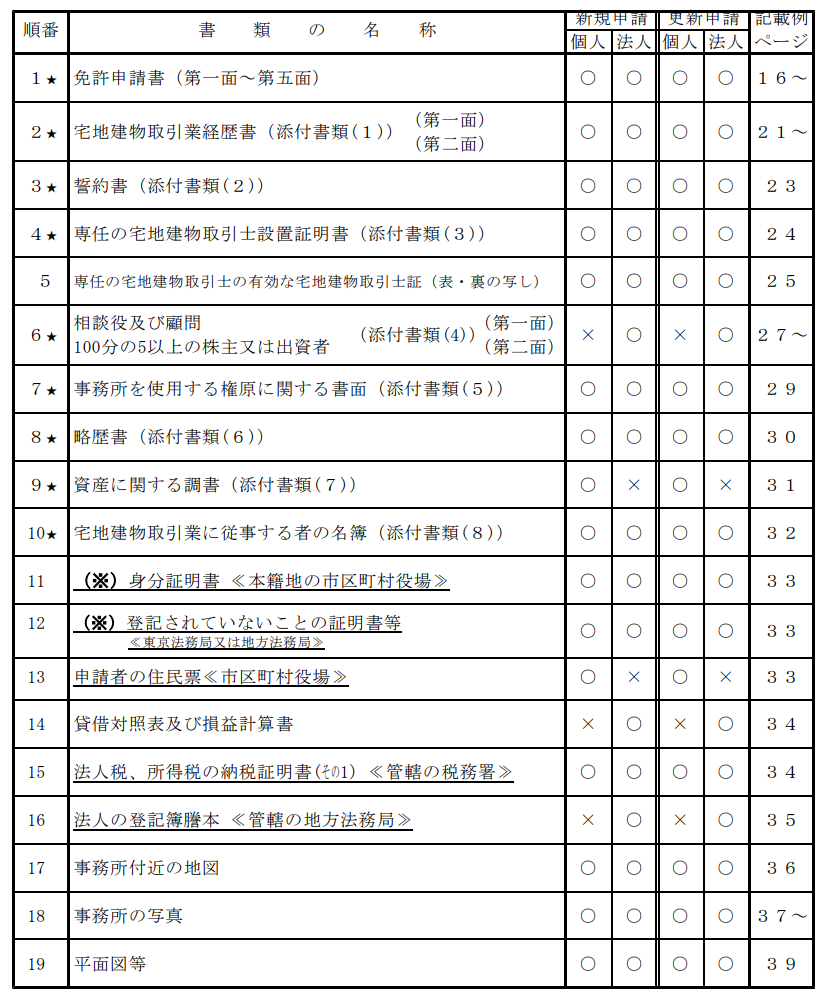

新規申請に必要な主な書類一覧

免許申請にあたっては、多くの添付書類を事前に揃える必要があります。以下は奈良県で宅建業免許を取得する際に提出が求められる書類です(都道府県や状況によって多少異なります)。

以上のように、多岐にわたる書類を準備しなければなりません。特に身分証明書や証明書類は発行元によって取得に時間がかかることもあるため、余裕をもって集めましょう。書類は正本1部と副本(コピー)1部を作成するのが通常です。提出先窓口で内容を厳密にチェックされ、不備があると受理されませんので、漏れのないよう丁寧に準備してください。

申請の方法・費用と審査の期間

必要書類が揃ったら、管轄の窓口へ申請書を提出します。奈良県や大阪府では府県庁の担当課(建築指導課など)に書面で申請しますが、自治体によってはオンライン申請に対応している場合もあります。窓口にて書類の形式チェックを受け、不備がなければ正式に受理されます。

申請手数料として、都道府県知事免許の新規申請では33,000円(収入証紙や現金など自治体指定の方法)、国土交通大臣免許の新規申請では90,000円(収入印紙を貼付して納付)を納める必要があります。

手数料の支払い方法は地域によって異なりますが、事前に金融機関で納付し領収書を貼付する方式や、窓口で収入証紙を購入して申請書に貼る方式などがあります。いずれの場合も申請時に手数料の納付証明が必要です。

申請が受理されると、自治体による審査が行われます。新規免許の場合、標準的な処理期間は約4~6週間程度です。審査の過程で補正や追加資料の提出を求められることもあります。無事に審査が完了すると、申請先から免許通知が届きます(はがきや封書で通知されるのが一般的です)。免許証自体は後日交付となりますが、通知があった日が免許の有効期間の起算日となります。

営業開始前に必要な営業保証金または保証協会加入

免許の交付を受けても、営業保証金を供託するまでは宅建業を開始することはできません。営業保証金とは、万一取引先に損害を与えた場合に備えて宅建業者が法務局(供託所)に預ける保証金で、本店(主たる事務所)について1,000万円、支店など従たる事務所ごとに500万円という高額な金額が法律で定められています。

新規免許取得後、この営業保証金を供託し、その供託済みであることを免許権者(知事または大臣)に届け出て初めて営業が可能になります。免許通知を受け取ったら速やかに所定額を供託し、営業保証金供託済届出書を提出しましょう。

なお、免許交付後3か月以内に保証金を供託しないと免許が失効する恐れがありますので注意してください。

しかし、多くの事業者にとって1,000万円以上の保証金をいきなり用意するのは大きな負担です。そこで法律では、一定の保証協会に加入することで営業保証金の供託を免除する制度が設けられています。保証協会とは宅建業者が会員となって組織する公益社団法人で、宅建業者は入会金や分担金を納めることで協会に加入できます。

保証協会に加入した場合、本店は60万円、支店は1店舗ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を協会に納付すれば足ります。協会が宅建業者に代わって営業保証金を供託する仕組みのため、自己負担額が大幅に軽減されます。加入後に保証協会から発行される供託免除の証明書をもって役所に届出をすれば、営業保証金を直接供託しなくても営業開始が認められます。

以上のように、免許取得後は営業を開始するために所定の金銭的準備が必要です。どの方法で保証金の要件を満たすか、開業計画に応じて検討しておきましょう。資金に余裕があれば直接供託も可能ですが、一般的には保証協会への加入を選択するケースが多いです。

協会への入会手続きには面談や研修受講など時間を要するため、免許申請中から準備を進め、免許交付と同時に速やかに保証協会手続きを完了できるよう段取りすることをおすすめします。

宅建業免許の取得は大倉行政書士事務所にお任せください

宅建業免許の申請手続きは複雑で手間もかかりますが、当行政書士事務所にご依頼いただければスムーズに対応可能です。当事務所の行政書士は宅地建物取引士(宅建士)の資格を保有しており、不動産業界の実務も熟知しています。以前は建設業・不動産業の会社勤務経験があり、宅建業の実情や関連業法にも精通しています。

また、リーズナブルで明瞭な報酬設定を心がけており、初回相談から申請書類の作成・提出代行まで一貫してサポートいたします。奈良県・大阪府を中心に近畿圏の宅建業免許申請に多数の実績がございますので、地域の審査傾向も踏まえた的確な対応が可能です。お客様は本業の準備に専念いただき、煩雑な許可申請手続きは専門家である当事務所に安心してお任せください。

宅建業免許の取得をお考えの方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。専門家の視点で確実な申請をサポートいたします。

お問い合わせ

料金表

料金プラン

◆ 保証協会加入手続き代行込み

知事免許申請

¥99,000

(税込・法定費用別)

- ・宅建業免許申請代行

- ・保証協会加入手続き代行

- ・電子申請フル対応

- ・申請後フォロー込み

大臣免許申請

¥155,000

(税込・法定費用別)

- ・複数都道府県対応

- ・保証協会加入手続き代行

- ・電子申請フルサポート

- ・全国オンライン対応

◆ 保証協会加入手続きなし

知事免許申請

¥88,000

(税込・法定費用別)

- ・宅建業免許申請代行

- ・電子申請対応

- ・書類作成・提出代行

- ・申請後フォロー込み

大臣免許申請

¥195,000

(税込・法定費用別)

- ・複数都道府県対応

- ・電子申請フルサポート

- ・全国オンライン対応

- ・申請後フォロー込み

【法定費用・実費について】

- ・知事免許:収入証紙 33,000円

- ・大臣免許:登録免許税 90,000円

- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)

※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。

コメント