大阪府で不動産業を始めるには、まず宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取得する必要があります。ところが、宅建業免許申請には多くの書類作成や厳格な事務所要件の確認など、初めての方にはハードルが高い手続きが伴います。

大阪府でも近年、宅建業免許の電子申請制度が導入されましたが、「手続きはどう変わったのか」「自分で対応できるのか」と不安に感じる方も多いでしょう。実際、要件の見落としや書類不備があると審査が遅れたり、最悪の場合申請が受理(受領)されないこともあります。そんな煩雑な手続きを専門家に任せれば、安心して本業の準備に集中できます。行政書士に依頼することで書類作成から提出までスムーズに進み、最新の電子申請にも対応したサポートが受けられます。

この記事では、大阪府で宅建業免許を取得する方法や注意点について、宅建士資格を持つ行政書士が詳しく解説します。免許制度の基本から電子申請の流れ、専門家へ依頼するメリットまでを網羅していますので、不安を解消しスムーズな宅建業開業の一助にしてください。

大阪府の宅建業免許制度と申請の基本

大阪府における宅建業免許制度の基本を押さえておきましょう。まず宅建業免許には営業エリアに応じた知事免許と大臣免許の種類があり、どちらを取得すべきかを理解する必要があります。また、大阪府での申請窓口や担当部署、受付方法(最近開始された電子申請の対応状況)についても把握しておきましょう。

さらに、免許取得のために満たすべき主な要件(事務所の設置基準、専任宅建士の設置、欠格事由の有無など)と必要書類を確認することが大切です。これらの基本を押さえることで、手続き全体の見通しが立ちやすくなります。複雑に感じる部分は専門の行政書士に相談することで的確なアドバイスを得ることができ、安心して準備を進められます。

宅建業免許とは?知事免許と大臣免許の違い

宅建業免許とは何でしょうか?不動産の売買・仲介など宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法に基づく免許(宅建業免許)が必要です。免許には営業所の設置範囲に応じて都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。

知事免許

事務所を一つの都道府県内のみに設置して営業する場合、その本店所在地を管轄する都道府県知事から免許を受けます。たとえば大阪府内にのみ事務所を置くなら「大阪府知事免許」を取得することになります。

大臣免許

事務所を2つ以上の都道府県に設置する場合には、国土交通大臣から免許を受ける必要があります。複数府県で不動産業を展開するようなケースが該当します。

なお、宅建業の免許は法人でも個人でも取得可能です。免許の有効期間は5年間で、継続して営業する場合は5年ごとに更新申請を行わなければなりません(有効期間満了日の90日前から30日前までに更新手続き)。免許の区分や有効期間を誤解すると適切な申請ができないため、事前にしっかり確認しましょう。

※ポイント

大阪府知事免許を取得すれば大阪府内で宅建業を営めますが、他府県にも事務所を出す場合は大臣免許への切り替えが必要です。どちらの免許が適切か迷う場合や手続きに不安があれば、行政書士への相談が有効です。専門家なら免許区分の判断から必要書類の準備まで的確にアドバイスしてくれます。

大阪府の申請窓口・担当部署と受付方法(電子申請への対応)

大阪府で宅建業免許を申請する際の申請窓口や受付方法について確認しましょう。紙申請を行う場合、申請書類の提出先は以下の通りです。

- 窓口所在地

大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎2階「大阪府建築振興課宅建業免許申請受付窓口」 - 受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~午後5時(時間厳守) - 電子申請対応

大阪府では令和7年(2025年)1月31日より、国土交通省が運用するオンラインシステム「eMLIT」を利用した宅建業免許の電子申請受付が開始されました。これにより、新規免許申請や更新、変更届など各種手続きをオンラインで行うことが可能です。

電子申請を利用する場合は、事前にeMLITのユーザー登録が必要になります。法人や個人事業主として申請する場合は、政府のGビズID(プライムまたはメンバー)アカウントの取得も求められます。GビズIDは発行に時間がかかることがあるため、電子申請を検討している方は早めに準備しておくと良いでしょう。

オンライン申請では、自宅やオフィスから手続きを完結できる利点があります。これにより大阪府咲洲庁舎まで出向く必要はありませんが、一方で電子システムの操作や添付書類の電子化といった事前準備が必要となります。

大阪府における電子申請時の手数料納付方法は、従来の収入証紙方式とは異なり、POSレジ納付方式またはコンビニ納付方式が採用されています(オンライン上でのクレジットカード決済方式は導入されていません)。具体的には、次のような方法があります。

- コンビニ納付方式

ローソン、ファミリーマート等で納付後、納付済証(チケット)をPDF/画像データとして電子申請システムに添付 - POSレジ納付方式

府庁や咲洲庁舎等の手数料納付窓口で、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(バーコード付き)」を使って納付。支払後納付済情報の印字がなされた連絡票を電子申請時に添付

ただし、どの方式でも納付の証明を電子申請時に添付する必要がありますので、支払い済みの証票やレシートをスキャン・撮影して添付できるよう準備しておきましょう。オンライン申請だからといって支払いも完全自動化されているわけではなく、納付証明の添付作業は必須です。

※ポイント

電子申請を活用すれば遠方からでも手続き可能で便利ですが、システム登録や電子ファイル準備など事前準備が必要です。不安な場合は行政書士に相談しましょう。行政書士なら紙申請・電子申請いずれの方法にも精通しており、適切な手段で申請手続きを進めるサポートをしてくれます。

大阪府の宅建業免許に必要な要件と主な書類(事務所・宅建士・欠格事由など)

宅建業免許を取得するには、法律で定められた要件を満たし、それを証明する書類を用意する必要があります。大阪府でも全国共通の基準に従って審査が行われます。主なポイントとして以下が挙げられます。

事務所要件

宅建業を営むには適切な事務所を設置しなければなりません。事務所は継続的に業務を行う拠点であり、自宅の一室や他社との共用スペースを使う場合は独立性に注意が必要です。

例えば他の法人と同じフロアに事務所を併設するなら、固定壁やパーテーション(高さ170cm以上)等で明確に区切り、入口も別に設けてどちらの会社か一目で分かる表示をしなければ認められません。自宅や家族所有の住宅の一部を事務所にする場合も、居住スペースと明確に分離し、居住部分を通らずに直接事務所に出入りできる構造であることが求められます。

このように物理的に独立した空間であることが必要で、契約書類の保管や来客対応が支障なく行える環境であることが条件です。また賃貸物件を事務所にする場合は、賃貸借契約書に「事務所使用可」であること(住居専用物件では不可)を確認しましょう。事務所要件を満たさないと申請が認められませんので、契約前に条件を確認することが重要です。

専任宅建士の設置

宅建業者は、従業員5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士(宅建士)を事務所ごとに置かなければなりません。最低でも各事務所に1名は必要で、従業員数が増えれば2人以上配置します。

専任の宅建士とは、宅建業に従事する常勤の宅建士という意味です。つまり「常勤性」と「専任性」の2つを満たす必要があります。常勤性とはその事務所の営業時間内に常に勤務していること、専任性とは他の事務所や他社の宅建業務と掛け持ちしていないことです。具体的には、以下のようなケースでは専任宅建士として認められないので注意が必要です。

兼業・副業がある場合

他の会社の役員や従業員を兼ねていたり、公務員・学校職員など別の本業を持っている人は、その宅建業者で専任宅建士になれません。専任宅建士はその業者の業務に専念するポストであり、他社との兼務は認められないからです。

勤務形態が非常勤の場合

週に数日だけの出勤やパートタイム勤務では常勤とはみなされません。営業時間中は常に事務所業務に携わる人である必要があります。

通勤が不可能な遠方在住

事務所から極端に遠い場所に住んでいて常識的に通勤が困難な場合、実質的に常勤とは認められません。例えば大阪の事務所に東京在住の方を専任にする、といったケースです。

学生など他の本分がある場合:在学中の大学生などは学業が本分となるため常勤性に疑義が生じます。専任宅建士については宅建士資格登録が済んでいること(試験合格だけで登録していない人は不可)も前提です。提出書類として専任宅建士の宅建士証の写しや、専任性を証明するための誓約書が求められます。

欠格事由の該当がないこと

申請者(法人の場合は役員全員や政令で定める使用人)および専任宅建士が、法律で定める欠格事由に該当しないことも重要な要件です。欠格事由とは、過去に一定の違反や経歴があるため免許を受けられない条件のことです。例えば、具体的には次のような事項が該当します。

- 破産・禁錮刑等

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない、あるいは禁錮以上の刑に処せられ一定期間経過していない場合など。 - 免許取消処分歴

過去に宅建業免許を取り消され、その処分から5年を経過していない場合。 - 不正や不法行為

宅建業法や暴力団関係、重要事項の不正な説明・契約不履行などにより業務停止処分を受けて一定期間経過していない場合、反社会的勢力に関与している場合など。

欠格事由に関しては身分証明書(本籍地の市町村が発行するもの)や登記されていないことの証明書(法務局発行、後見等を受けていない証明)を提出することで、破産や成年被後見人等に該当しないことを証明します。

また申請書類の中で欠格事由に該当しない旨の誓約書も提出します。法人役員に該当者がいるとその時点で免許不可となるため、事前に役員全員の状況を確認してください。

その他の書類

上記以外にも、申請には会社の登記事項証明書(法人の場合)が必要です。法人では登記事項証明書の目的区に「宅地建物取引業を営む」旨の記載がないと原則として免許申請が認められません。

新設法人で免許申請する際は、設立時に目的を入れ忘れないよう注意しましょう。大阪府の公式サイトでは「大阪府 宅建業免許申請の手引き」として必要書類リストと各書式が公開されています。漏れのないようチェックリストを活用し、一つ一つ準備しましょう。

※ポイント:要件や必要書類が多く複雑に感じられるかもしれません。行政書士への相談はこうした準備段階で特に有効です。経験豊富な行政書士なら、大阪府の審査基準を踏まえて事前に問題点を洗い出し、書類の不足や不備がないようサポートしてくれます。「自分の事務所が基準を満たしているか?」「専任宅建士の条件はクリアできるか?」など、不明点はプロに確認しながら進めることで、安心して申請本番に臨めるでしょう。

大阪府で宅建業免許を申請する手順と流れ

次に、大阪府で宅建業免許を取得するまでの具体的な手順と流れを見ていきます。ここでは特に令和7年から導入された電子申請を念頭に、従来の紙申請との違いや準備するべき環境について解説します。実際の申請書類の作成から提出、そして審査にかかる期間の目安を説明し、免許が交付されるまでのプロセスを把握しましょう。

また、免許取得後に必要な営業保証金の供託や保証協会への加入、その後の営業開始手続きについても触れます。一連の流れを理解しておけば、計画的に事業開始の準備を進められます。各段階で行政書士がサポートできるポイントもありますので、自力で難しい部分は専門家の力を借りることも検討しましょう。

電子申請と紙申請の違い・準備すべき環境

大阪府で宅建業免許を申請する方法には、従来の紙申請(窓口または郵送提出)と新たに始まった電子申請があります。それぞれの違いと、電子申請を利用する際の準備事項を押さえておきましょう。

紙申請の場合

申請者は所定の申請書類一式を紙で作成し、前述の大阪府建築振興課宅建業免許受付窓口へ提出します。窓口では担当者が書類をチェックし、不備がなければ受領されます(郵送提出の場合は書類審査後、不備があれば連絡が来ます)。

対面提出の場合、担当者と直接やり取りできるためその場で軽微な修正に応じてもらえることもあります。ただし窓口が平日昼間のみであることや、住之江区の咲洲庁舎まで出向く必要がある点はデメリットと言えます。

電子申請の場合

自宅やオフィスのパソコンからオンラインで申請手続きを完了できます。大阪府では2025年よりeMLITシステムで新規免許申請のオンライン受付を開始したため、希望者は紙ではなく電子フォームで申請情報を入力し、PDF等の電子ファイルで添付書類を提出します。

電子申請の主なメリットは、窓口に行かずに手続きできる手軽さと24時間いつでも送信可能な点です。特に遠方に住んでいる場合や日中に時間を取りづらい方には有用でしょう。また、入力フォームに沿って情報を入れるため記載漏れをシステムがチェックしてくれる部分もあります。

しかし電子申請には事前に準備すべき環境があります。まず先述したGビズIDなど必要なアカウント取得、eMLITへのユーザー登録を済ませることが第一です。次に申請に必要な各種証明書類をスキャンしてPDF等のデータにしておく必要があります。

高解像度で鮮明なスキャンを心がけ、不鮮明な場合は再提出を求められる可能性があるため注意しましょう。また、パソコンの動作環境も確認してください。国交省が公開している電子申請システムのマニュアルによれば、対応OSやブラウザ、PDFの形式など一定の条件があります。

電子申請と紙申請の主な違い:

- 提出方法:紙は窓口/郵送、電子はオンライン送信。

- 受付時間:紙は窓口営業時間内、電子は受付期間内であれば24時間可。

- 審査過程:審査内容や期間は紙でも電子でも基本同じ(大阪府では標準処理期間5週間)ため結果が出る早さは変わらない。ただし郵送や窓口予約の手間がない分、電子申請の方が手続き開始までのリードタイムは短縮できるでしょう。

※ポイント:電子申請に不慣れな場合、入力ミスや添付漏れなどが起こりがちです。行政書士は電子申請の実務にも通じており、事前のシステム登録から添付書類のデータ化までサポート可能です。紙申請・電子申請それぞれの利点を踏まえて、最適な方法で迅速に申請したい場合には、行政書士に依頼することで安心して進められるでしょう。

申請書の作成・提出・審査期間

いよいよ申請書類の作成と提出、そして審査から免許交付までの期間について具体的に説明します。申請書類一式を整えたら、大阪府に提出して審査を受け、問題なければ免許証が交付されます。その一連の流れと所要時間の目安を押さえましょう。

申請書類の作成

前述の通り、多数の添付書類がありますが、まず中心となるのは所定の宅地建物取引業免許申請書です。大阪府では公式サイト(こちら)から申請書様式をダウンロードできるようになっています。

新規申請の場合、法人・個人用それぞれの様式に必要事項を記入していきます。主な記載内容は、商号や代表者氏名、事務所所在地、業務内容のほか、役員や政令使用人の氏名、専任宅建士の氏名と登録番号、従業者数などです。さらに法定添付書類として、前項で述べた各種証明書類などを添付します。

申請書への記入は細かい注意点が多く、例えば不動産の所在表示や氏名のフリガナ、日付の書き方などで形式的な不備があると差し戻される可能性があります。大阪府は様式の記載例や注意事項も公開していますので、それを参考に正確に記入しましょう。

提出方法と審査期間

申請書類が整ったら提出です。紙申請の場合、咲洲庁舎2階の窓口へ書類一式を持参します。担当者がその場で書類を確認し、不足・不備がなければ受領されます。受領された日が正式な申請受付日となり、ここから審査が開始します。大阪府の標準審査期間は書類受付後5週間と公表されています。

これはあくまで目安であり、追加資料の提出を求められたり確認事項がある場合は5週間を超えることもあります。電子申請の場合も、データ送信後に府で内容チェックが行われ、正式受付となります(受付日や受付番号が通知されます)。審査期間自体は紙と同程度と考えておきましょう。

審査内容

審査では、提出書類に基づき前述の要件を満たしているかが精査されます。具体的には欠格事由の有無の確認、事務所の独立性や専任宅建士の状況について提出書類と実態が合致しているかなどです。

不明点があれば大阪府から補正依頼や問い合わせが来ることがあります。その場合は指示に従い速やかに追加書類を提出しましょう。何も問題がなければ審査完了後、免許が交付される運びになります。

結果の通知と免許証交付

大阪府知事名の免許が交付される際には、まず「免許通知ハガキ」が申請時に届け出た事務所宛に郵送されてきます。これは審査結果(免許の可否)を知らせる重要な通知です。無事免許が下りた場合、通知ハガキに交付準備ができた旨と受取方法が記載されています。

大阪府では新規免許の場合、免許証(宅地建物取引業者免許証)の受取は申請者が再度咲洲庁舎の窓口に出向いて行います。免許通知ハガキや本人確認書類等を持参し、窓口で免許証を受け取ってください。交付された免許証には免許番号と免許年月日(発効日)が記載されています。

※ポイント:審査期間中は基本的に待つしかありませんが、その間に営業保証金の供託準備や保証協会加入手続きを進めておくと良いでしょう(次節で詳述)。また、行政書士に依頼している場合は、審査中の対応や追加書類のやり取りも代行してくれるため安心です。

行政書士は申請書作成の段階で不備が出ないようチェックを行い、最短の審査完了を目指してくれます。不慣れな申請者が独自に行うより、的確な書類で一度で受理される可能性が高まり、結果的に免許取得までの時間短縮につながるでしょう。

免許取得後の保証協会加入や営業開始までの手続き

無事に宅建業免許が交付されたら、すぐに営業開始…と行きたいところですが、もうひとつ大きな手続きが残っています。免許取得後に必要な営業保証金の供託または保証協会への加入の手続きと、それを完了して初めて宅建業として営業を開始できる流れを把握しましょう。また、営業開始までに行うべきその他の準備についても解説します。

営業保証金の供託or保証協会加入

宅建業法では、免許を受けた業者は営業を開始する前に営業保証金を法務局へ供託し、その旨を免許行政庁(大阪府知事)に届出るか、一定の保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付することが義務付けられています。

営業保証金とは万一取引先に損害を与えた場合に弁済に充てるための供託金で、金額は主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)ごとに500万円と高額です。新規開業時にこれだけの現金を供託するのは負担が大きいため、多くの事業者は代替手段として保証協会(宅建業保証協会など)に加入する道を選びます。

保証協会に加入すると営業保証金の供託は免除され、その代わり協会に対して弁済業務保証金分担金を納付します。分担金は本店で60万円、支店1箇所につき30万円(全宅保証の場合)と定められており、供託金に比べれば大幅に低い金額です。協会入会時には分担金の他に入会金や年会費も必要ですが、保証協会に加入すれば供託所への供託は不要となり、将来的に廃業する際も分担金は返還されます。

大阪府で主な保証協会と言えば、全国宅地建物取引業保証協会大阪本部(ハトマークの協会)や全日本不動産協会(ウサギのマークの協会)があります。どちらかに加入すれば法律上の義務は果たせます。どの協会に入るかは任意ですが、加入には別途申込手続きと審査がありますので、免許取得前から事前に説明会に参加したり準備を進めておくと良いでしょう。

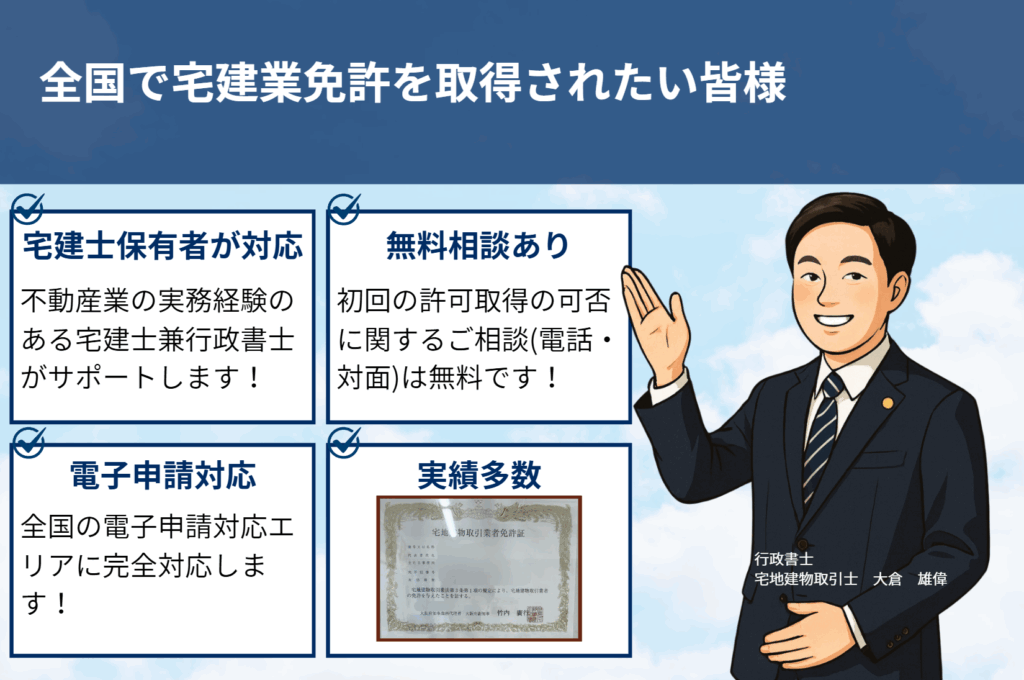

行政書士に依頼するメリットと当事務所の強み

ここまで宅建業免許申請の制度や手順を解説してきましたが、「やはり自分で全部やるのは大変そうだ…」と感じた方もいるのではないでしょうか。そこで、不安なく確実に免許取得を目指すために行政書士に依頼するメリットを整理します。手続きの専門家に任せることで得られる安心感や時間短縮などの利点は大きなものです。

また、当事務所「大倉行政書士事務所(奈良県生駒市)」の具体的な強みについてもご紹介します。宅地建物取引士資格を有する行政書士が対応し、不動産業界での実務経験と最新の電子申請スキルを活かしてサポートいたします。当事務所が選ばれる理由を知っていただき、安心してご依頼いただけるようアピールいたします。

専門家に依頼することで得られる安心とスピード

「行政書士に依頼すると何がそんなに良いのだろう?」と思われるかもしれません。まず第一に安心感が違います。宅建業免許申請は専門知識が要求される手続きで、一つのミスが免許取得の遅れにつながることもあります。経験豊富な行政書士に任せることで、書類不備や手続き漏れの心配から解放されます。

行政書士は法定の書類要求を熟知しており、提出前にチェックリストに沿って完璧に準備します。役所との折衝も代理で行うため、申請者自身が窓口で慌てる必要もありません。

次にスピードのメリットがあります。専門家は数多くの申請実績から最短で手続きを進めるノウハウを持っています。例えば当事務所では、必要書類が揃っているケースで最短7日で申請書の作成・提出を完了した実績があります(※書類収集に要する日数を除く)。

これは申請に不慮の手戻りがないからこそ可能になるスピードです。自分で手探りで進めていたら、書類の書き直しや追加提出で何週間もロスしてしまうことも珍しくありません。行政書士に依頼すれば、そうしたタイムロスを極力排し、迅速に免許取得までこぎ着けることができます。

また、手間の軽減も大きなメリットです。多忙な経営者の方にとって、役所調べや書類作成に追われるのは大きな負担でしょう。行政書士に依頼すれば、ヒアリングで伺った内容をもとに必要書類の収集代行から申請書への代筆、代理提出まで対応します。

申請者は最低限の確認と捺印を行うだけで済み、本業の準備や経営計画に集中できます。特に最近導入された電子申請について、「使い方がわからない」「システム登録が難しい」という声もありますが、行政書士が代理人としてオンライン申請を行うことも可能です。これは専門知識に加えITスキルも備えた行政書士だからこそ提供できるサービスです。

行政書士に依頼するメリットまとめ

- 安心感:複雑な手続きをプロに任せることで、ミスなく確実に進む。法令知識に基づくアドバイスが受けられる。

- 時間短縮:手続きの流れを熟知しているため段取り良く進行。最短スケジュールで免許取得が可能(最短7日で申請書提出など迅速対応)。

- 手間削減:書類収集・作成・提出の代行により、依頼者の負担を大幅軽減。役所との調整も代わりに実施。

- 最新制度への対応:電子申請など新しい手法にも精通しており、最適な方法で申請できる。IT環境の準備もサポート。

このように、行政書士に依頼することは費用以上のメリットをもたらします。大切な免許取得を一発で成功させ、開業準備を円滑に進めるためにも、ぜひ専門家の力を活用してください。当事務所では初回相談は無料で承っておりますので、疑問や不安があればお気軽にお問い合わせいただけます。

当事務所の強み①宅地建物取引士資格を有する行政書士が対応

行政書士は国家資格ですが、その中でも不動産業の許認可に強い事務所を選ぶことが大切です。大倉行政書士事務所(奈良県生駒市)の大きな強みの一つは、代表行政書士自身が宅地建物取引士(宅建士)資格を保有している点にあります。宅建士資格は不動産取引のプロフェッショナルであることを示す国家資格であり、この資格を持つ行政書士が免許申請手続きをサポートすることで、他の事務所にはない専門性を発揮できます。

宅建士資格を持っているということは、不動産取引実務や宅建業法の細かな規定にも精通しているということです。例えば、事務所の形態ひとつを取っても「どこまでがOKで何がNGか」を宅建士目線で判断できますし、専任宅建士の勤務形態についても法律の趣旨を踏まえたアドバイスが可能です。

書類上の形式だけでなく実務的観点からもアドバイスできるので、「免許は取れたけど運営面で不安…」という場合にも適切な助言を差し上げられます。不動産の売買契約書や重要事項説明書のチェックなど、宅建士としての知識が役立つ場面も多々あります。

また、当事務所では宅建業免許申請のサポート実績が豊富です。これまでに多数の法人・個人の宅建業免許取得をお手伝いしてきました。そのため新規開業から更新手続きまで幅広く対応してきた経験があります。こうした実績は信頼の証であり、複雑なケースや他府県からのご依頼にも柔軟に対応可能です。

宅建士資格を持つ行政書士が直接対応しますので、ヒアリング時から専門用語も交えて踏み込んだ相談が可能です。「このケースは要件を満たすのか?」といった質問にも明確にお答えできるため、相談者様は納得して手続きを任せられるでしょう。専門知識+実務経験の両輪で、お客様の免許取得を力強くサポートいたします。

当事務所の強み②不動産・建築業出身の実務感覚+電子申請による迅速対応

当事務所が選ばれるもう一つの理由は、代表行政書士が不動産業界・建築業界の出身であることです。実際に不動産会社での勤務経験や建築業許可手続きの経験を積んできたことで、机上の知識だけでない現場目線の実務感覚を持ち合わせています。

不動産業界特有の慣習や開業時の苦労、現場で起こりがちなトラブルなども理解していますので、単に許可を取るだけでなく開業後も見据えたアドバイスが可能です。不動産・建築業に精通した行政書士だからこそ、単なる手続き代行に留まらず事業全体を視野に入れたサポートができるのです。

さらに、当事務所は最新のITツール活用にも積極的で、宅建業免許の電子申請に完全対応しています。令和7年開始のeMLITシステムについても、所内でノウハウを蓄積しており、オンラインでの申請手続きをスピーディーに行えます。

これにより、お客様が遠方におられて直接お会いできない場合でも、メールやオンライン会議でヒアリングを行い、電子申請で全国どこからでも免許取得サポートが可能です。オンライン相談にも対応しており、書類の授受も電子データで行えるため、物理的な距離に関係なくサービスをご提供できます。実際、関西圏はもちろん、電子申請対応により全国の法人様からのご依頼を受けている実績があります。

サービス面でも迅速対応をモットーとしており、ご連絡へのレスポンスや書類作成のスピードには自信があります。緊急の案件にも柔軟に対応し、最短7日で申請書類作成から提出まで完了させるプランもご用意しています。これは豊富な経験と電子申請の活用によって初めて実現できるスピード対応です。また、依頼者様には進捗を逐一報告し、不明点は即日回答するなど、きめ細かなコミュニケーションを大切にしています。

大阪府で宅建業免許を取得するなら宅建士資格を持つ行政書士にお任せください

大倉行政書士事務所では、豊富な実績と専門知識でお客様の免許取得を全力サポートいたします。電子申請にも完全対応しており、遠方の方やお忙しい方でもスムーズに手続き可能です。全国の法人様・個人様からのご相談を承りますので、不動産業開業でお困りの際はぜひ一度ご相談ください。

免許取得から開業後の手続きまでワンストップで対応し、安心とスピードをお届けいたします。お問い合わせお待ちしております。

料金表

料金プラン

◆ 保証協会加入手続き代行込み

知事免許申請

¥99,000

(税込・法定費用別)

- ・宅建業免許申請代行

- ・保証協会加入手続き代行

- ・電子申請フル対応

- ・申請後フォロー込み

大臣免許申請

¥155,000

(税込・法定費用別)

- ・複数都道府県対応

- ・保証協会加入手続き代行

- ・電子申請フルサポート

- ・全国オンライン対応

◆ 保証協会加入手続きなし

知事免許申請

¥88,000

(税込・法定費用別)

- ・宅建業免許申請代行

- ・電子申請対応

- ・書類作成・提出代行

- ・申請後フォロー込み

大臣免許申請

¥195,000

(税込・法定費用別)

- ・複数都道府県対応

- ・電子申請フルサポート

- ・全国オンライン対応

- ・申請後フォロー込み

【法定費用・実費について】

- ・知事免許:収入証紙 33,000円

- ・大臣免許:登録免許税 90,000円

- ・証明書発行手数料:1通あたり 1,100円(手数料込)

※料金には日当・交通費等すべて含まれております。追加費用は一切かかりません。

コメント