学習塾を運営する際には、特定商取引法などの法令を正しく理解し遵守することが信頼できる経営の基本です。特定商取引法では、対象の学習塾に事前に説明書類を渡したり契約書類を交付したりする義務を求めています。

これらの書面ではサービス内容、料金、契約解除(クーリングオフ)等について詳しく記載しなければなりません。本記事では、学習塾が特定商取引法でどう位置づけられるか、必要な概要書面・契約書面のポイント、契約トラブル事例と予防策、そして行政書士によるサポートのメリットについて、学習塾経営者の視点で分かりやすく解説します。

学習塾における特定商取引法の位置づけ

学習塾は特定商取引法で「特定継続的役務提供」に分類されるサービスの一つです。これは長期間にわたり継続するサービス契約で、高額な料金を伴う取引類型を指します。語学教室や家庭教師派遣、美容エステ、結婚紹介サービスなどと並び、学習塾もその対象に含まれます。

以下では、学習塾特定商取引法の適用条件や対象外となる場合について解説します。

特定継続的役務提供とは

「特定継続的役務提供」とは、一定期間にわたり継続的にサービスを提供し、その対価が高額となる契約を指します。例えばエステサロンや英会話スクールなど、サービスの効果(美容効果や技能向上など)がすぐには保証できず、継続受講が前提となるものです。学習塾もこれに該当し、数ヶ月~年間に及ぶ授業提供とそれに対するまとまった授業料の支払いを伴う契約形態です。

こうした契約は消費者トラブルが発生しやすいため、特定商取引法により事業者が守るべきルール(事前説明書面やクーリングオフ等)が設けられています。

【関連記事】

>特定継続的役務提供

学習塾が対象となる理由

学習塾が特定商取引法の規制対象とされるのは、その契約形態が長期・高額になりやすく、消費者(生徒や保護者)保護の必要性が高いためです。

法律上は「学校(幼稚園・小学校除く)の入試対策や補習を目的に、継続的に学力指導を提供するサービス」で、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額の総額が5万円を超えるものが該当します。多くの学習塾では入会金や月謝、教材費などを合わせると5万円を超えるケースが多く、また授業も数ヶ月単位のコース制で提供されることから、この「2ヶ月超・5万円超」の条件に当てはまることがほとんどです。

例えば半年間コースや年間一括前払いの契約は明確に特定継続的役務提供として規制対象になります。こうした契約では事前説明不足によるミスマッチや、中途解約時のトラブルが起きやすいため、特定商取引法によって事業者に対し詳しい書面での説明やクーリングオフ制度の適用が義務付けられているのです。学習塾側から見ると手続きが増えますが、これは保護者や生徒との信頼関係を築き、契約トラブルを防ぐために不可欠な対応と言えます。

該当しない学習塾のケース

すべての学習塾が特定商取引法の対象になるわけではありません。契約期間が2ヶ月以内であったり、総額5万円以下のサービスであれば法律上の規制対象外となります。例えば短期の夏期講習のみの契約や、一回限りの単発講座など契約期間・金額が小さい場合は特定継続的役務提供に該当しません。

また、毎月の月謝制でいつでも違約金なく退会できるようなシステムの場合も、実質的に長期契約ではないため原則として対象外と考えられます。実際、月々払いで自由にやめられる形式の学習塾は、契約期間が固定されないため特定商取引法の規制を受けにくいのです。法律上の細かい定義では、幼稚園・小学校入試向けの塾や浪人生(高校卒業後の学生)のみを対象とした予備校コースなども規定の対象外とされています。

しかしこうした特殊ケースを除き、一般的な中学生・高校生向けの学習塾で一定期間継続して指導を行う場合は、ほとんどが特定商取引法の規制対象になると考えておきましょう。自社の塾が該当するかどうか迷った場合は、契約期間や料金体系を確認し、必要に応じて専門家に相談すると安心です。

学習塾の経営に必要となる特定商取引法に基づく書面

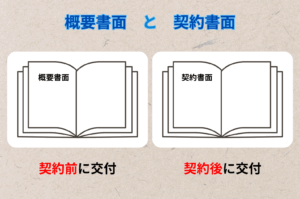

学習塾が特定商取引法の対象サービスに該当する場合、経営者(事業者)には顧客に対する書面交付義務が生じます。具体的には、契約前に交付する「概要書面」と、契約成立時に交付する「契約書面」の2種類です。

これらの書面には契約内容の重要事項を記載する必要があり、適切に用意して交付しなければ法律違反となります。以下では、概要書面と契約書面それぞれの目的や記載事項、書面不備の場合のリスクについて解説します。

概要書面の目的と記載事項

概要書面とは、契約を正式に結ぶ前に相手方(入会希望の生徒・保護者)に交付する書面で、契約の概要を説明するためのものです。学習塾の場合、通常は入会申込書にサインをもらう前、たとえば説明会や個別相談の段階で「入会のご案内」などのタイトルで概要書面を手渡します。

この概要書面を交付する目的は、契約しようとする内容を事前に書面で提示し、顧客(生徒や保護者)に十分理解・納得してもらうことにあります。教育サービスでは入会金、月謝、受講期間、解約条件など確認事項が多岐にわたるため、口頭の説明だけでなく書面で情報提供することが重要です。概要書面に記載すべき事項は契約書面とほぼ同じですが、法律上いくらか簡易な記載でも良い点があります。

それでもサービス内容や期間、費用の内訳、契約条件(解約やクーリングオフ等)といった重要事項は漏れなく盛り込む必要があります。概要書面は契約前の説明資料とはいえ法定の書面ですから、単なるパンフレットではなく、後述する契約書面に準じた内容を網羅して作成しましょう。この段階で不明点がクリアになれば、契約締結後のトラブルも防ぎやすくなります。

契約書面の構成と記載内容

契約書面とは、契約成立後できるだけ速やかに交付しなければならない書面で、契約の内容を詳細に記載したものです。概要書面で提示した事項を踏まえ、最終的に確定した契約内容を網羅します。契約書そのものとも言えますが、特定商取引法では単にサインした契約書を保管するだけでなく、顧客に交付する契約内容書面が義務付けられている点に注意が必要です。

概要書面と契約書面の2段階で書面を交付する仕組みにより、「聞いていた話と違う」という行き違いを防ぎ、契約時の言った言わないのトラブルを避ける狙いがあります。契約書面に必ず記載しなければならない事項は法律で細かく定められています。主な項目は次のとおりです。

- 事業者の情報

個人経営なら氏名・住所・電話番号、法人なら法人名・所在地・電話番号・代表者名。 - 提供するサービスの内容

指導科目や形式(オンライン個別指導か集団指導か)、週あたりの授業回数や1コマの時間など。 - 支払うべき料金と総額

入会金、月謝、教材費など項目ごとに金額を明示し、合計金額も記載。もし特定の教材購入が必要な場合はその商品名・数量・代金も記載します。 - 代金の支払時期・支払方法

銀行振込やクレジットカード払いの可否、分割払いの条件など。 - サービス提供期間

〇年〇月〇日から翌年〇月〇日まで、といった受講期間。 - クーリングオフに関する事項

契約後8日以内であれば無条件解約できること、その手続方法や効果。※クーリングオフの説明は赤字で枠線を付けて強調する法定様式になっています。 - 中途解約(途中解約)に関する事項

8日を過ぎた後でも契約途中で解約できること、・その際の精算ルールや違約金の計算方法。※特定商取引法では中途解約時の損害賠償・違約金には上限が定められており、提供済みサービスの料金と残りのサービス料金の20%相当額(上限5万円)を合計した額までしか請求できません。契約書面にはこの計算条件を明記し、消費者が中途解約しても過大な負担を負わないことを示す必要があります。

以上が主な記載事項です。契約書面にはこのほか、契約日や書面交付日、契約番号等を含める場合もあります。特定商取引法の規定に沿った契約書面を作成することで、契約内容が明確になり顧客も安心できます。特にクーリングオフや中途解約の条件は複雑なので、法律で求められる文言例に従って正確に記載しましょう(クーリングオフの案内文は標準的な例文があります)。万一トラブルになった際も、適法な契約書面があれば「契約時にこのように説明しています」と証拠になり、塾側・保護者側双方の齟齬を減らすことができます。

書面不備時のリスク

概要書面・契約書面の準備や交付を怠った場合、学習塾経営者には重大なリスクが生じます。まず法令違反となり、特定商取引法に基づいて行政処分や罰則の対象となり得ます。

実際、契約時の書面交付義務に違反すると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰が科せられる可能性があります。書面の不備(記載漏れや虚偽記載)も書面不交付と同様にみなされ、重い罰則の対象です。

このように法的リスクが高いため、書面作成と交付は絶対におろそかにできません。また書面不備は法律違反であるだけでなく、契約そのものの安定性を損なう危険もあります。例えば、契約書面を正しく渡していないとクーリングオフ期間が開始されず、顧客は後になってからでも契約解除を主張できる場合があります。

あるいは重要事項の記載漏れがある契約は無効条項とみなされ、顧客との紛争時に塾側が不利になることも考えられます。事実、過去には大手学習塾チェーンの入会契約書面に法定を上回る違約金条項があり、消費者団体から「特定商取引法に照らし無効」と指摘されたケースもあります(不当条項の差止め申入れ)。(参考:学習塾の開示書面・契約書面の条項-全国消費生活相談員協会全国消費生活相談員協会)

このように書面の不備や違法な契約条件は、行政指導や契約無効を招きかねません。さらに、書面交付が不十分だと顧客からの信頼も失いかねません。保護者は高額な授業料を支払う以上、権利義務が明記された書面を受け取れないと不安に感じます。逆に法定どおりの書面を適切に交付していれば、「この塾はちゃんと法律を守って透明性のある契約をしている」と評価され、トラブル抑止だけでなく信頼性向上にもつながります。

以上より、概要書面・契約書面の不備は法律違反のリスクと信用低下のリスクを伴うため、万全の準備と管理が不可欠です。

学習塾の特定商取引法関連のトラブル事例

学習塾の契約をめぐっては、実際にさまざまなトラブル相談が消費生活センター等に寄せられています。多くは「聞いていた内容と違う」「解約したいのにできない」といった不満や誤解によるものです。

本トピックでは、学習塾契約の典型的なトラブル事例と、その予防策について見ていきます。学習塾特定商取引法のルールを正しく適用し、適切に対応することで、これらのトラブルを未然に防ぎましょう。

契約トラブルの典型例

事例1:退会時のトラブル

ある保護者から「子どもが塾をやめたいと言うので『今月で退塾したい』と伝えたら、来月分の月謝も請求された。払わないといけないのか?」という相談が寄せられました。

これは途中解約に関するトラブルの典型例です。塾側が事前に定めたルール(例えば「退会は1ヶ月前申告」等)に沿って請求しているつもりでも、保護者にその認識がなければ不満が噴出します。特定商取引法では中途解約時の精算ルールが決まっており、提供済みの授業料と残額の一部(最大でも2万円または1ヶ月分相当額)以外は返金しなければなりません。

このケースでは適法な範囲を超える月謝請求になる可能性があり、トラブルに発展しました。

事例2:契約内容の認識違い

「指導内容が事前の説明と異なるため解約したい」という相談も多く報告されています。例えば「週2回個別指導」と聞いて契約したのに実際は映像授業が中心だった、教材費が追加で必要と言われていなかったのに後から請求された等、説明不足や誤解からくる苦情です。

これらは概要書面での事前説明や契約書面での明記が不十分だった場合に起こりがちです。契約書面に書かれていないサービス内容を巡って「聞いていない」「説明した」の争いになると、証拠がなく平行線になってしまいます。特に学習塾は教育サービスという形のない商品を売るため、成果や方法について期待値のズレが起きやすい点に注意が必要です。

事例3:返金・クーリングオフを巡るトラブル

入塾後まもなく「やっぱり合わないので辞めたい」と申し出があり、塾側が返金を渋ってトラブルになることもあります。クーリングオフ期間(8日以内)であれば無条件で契約解除に応じる義務がありますが、この制度を知らない従業員が対応を誤り揉めてしまうことがあります。また、クーリングオフ期間を過ぎても先述のように法定の範囲で中途解約に応じないといけませんが、それ以上の違約金を要求すると違法となり紛争の火種になります。

たとえば「1年契約だから途中退会でも残り全部支払ってもらう」といった主張は通用せず、消費者側からすれば契約時に説明されていなければなおさら納得できないでしょう。

クーリングオフの誤解と対応

クーリングオフ制度については、事業者・消費者双方に誤解が見られることがあります。まず事業者側の誤解として、「塾の契約は店舗での対面契約だからクーリングオフは関係ないのでは?」というものがあります。しかしこれは誤りで、特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する学習塾契約では、契約場所に関係なくクーリングオフが適用されます。

訪問販売等とは異なり、塾で直接申込みを受け付けた場合でも8日間の無条件解約ルールが適用される点に注意が必要です。一方、消費者(保護者や生徒)側の誤解として、「クーリングオフ期間内なら授業を何回受けても全額返金してもらえる」と思っているケースがあります。基本的にはその通りで、たとえ期間内にサービス提供を開始していても、クーリングオフが成立すれば事業者は受領済みの代金を全額返金しなければなりません。

実際、特定商取引法ではクーリングオフ時には損害賠償や違約金を請求できないと規定されており、すでに提供したサービス分も含め無条件で全額返金が義務付けられます。

この点を知らずに「受けた分の授業料は差し引きたい」と考える事業者がいますが、それは違法となります。さらに、悪質な業者によるクーリングオフ妨害への救済規定もあります。もし事業者が「クーリングオフなんてできませんよ」などと嘘を伝えたり、威圧的な態度で行使を妨げたりした場合、消費者は改めて正しい書面説明を受けた日から8日以内であればクーリングオフできるとされています。

つまり不実の告知や威迫によって一度期間内にできなかった場合でも、後から権利行使が可能になるのです。学習塾経営者は、こうした法律の趣旨を理解し、クーリングオフの希望があれば速やかに受け付けることが重要です。誤解や知識不足から対応を間違えると「権利を妨害された」としてトラブルが深刻化しかねません。

クーリングオフに関しては、契約時に書面で権利内容を明示するだけでなく、口頭でもしっかり説明しましょう。(口頭説明義務。)

書面には、「契約後8日以内でしたら理由を問わず解約できます。その場合は全額返金します。」等と伝えておけば、保護者も安心しますし、後からの行き違いも防げます。万一解約の申し出を受けたら、社内ですみやかに所定の手続きを踏み、相手に不満を残さない形で処理することが大切です。

学習塾経営者としてのリスク管理

以上のようなトラブルを避けるために、学習塾経営者はリスク管理の観点からいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

契約時の丁寧な説明と書面確認

契約前に概要書面を用いて重要事項を説明し、契約書面でもう一度内容を確認してもらうプロセスを徹底しましょう。口頭説明だけに頼ると後日の証拠が残らないため、必ず書面交付と相手からの署名・了承を得ることが肝心です。

スタッフ教育

現場で保護者対応をするスタッフにも特定商取引法の基本を教育しましょう。特にクーリングオフの扱いや、相談を受けたときにすぐ責任者に繋ぐなどのフローを周知することが大切です。法律を知らずに現場判断で誤対応するとトラブルが悪化する恐れがあります。

契約書類の見直しとアップデート

法改正やサービス内容の変更に合わせて、契約書面の内容を定期的に点検しましょう。最近では2023年の法改正で契約書面等の電子交付が解禁されるなどルールが変わっています。常に最新の法令に沿った書式を使い、不備がないか確認することがリスク低減につながります。

相談体制の整備

保護者や生徒から契約について相談や不満があった場合に、気軽に話せる窓口や迅速な対応体制を整えておくと、クレームが大きなトラブルに発展する前に解決できます。定期的にアンケートを取ったり、契約後フォローの連絡をするのも有効です。

このように学習塾特定商取引法の遵守と丁寧な顧客対応を組み合わせてリスク管理を行えば、契約トラブルの多くは防ぐことができます。万一トラブルが起きても、適法な契約書面と記録があれば適切に対処できるでしょう。結果的に顧客満足度と信頼性の向上にもつながり、健全な経営の基盤となるのです。

行政書士が学習塾の特定商取引法に関連する書類をサポート

学習塾の契約実務を円滑に行うためには、特定商取引法に関する知識と適切な書類作成が欠かせません。しかし経営者自身で法律を研究し、完璧な書面を準備するのは大変な労力です。そこで頼りになるのが行政書士など契約書類作成のプロフェッショナルです。

以下では、専門家に依頼する意義と具体的な支援内容、そして依頼することで得られる法令遵守や信用向上のメリットについて説明します。

書面作成のプロに依頼する意義

学習塾の概要書面や契約書面を一から自力で作成するのは、法律知識を要する難しい作業です。行政書士に代表される書面作成の専門家に相談・依頼することで、経営者は次のようなメリットを得られます。

時間と労力の節約

プロに依頼すれば、試行錯誤しながら自社で書面を作り上げる手間が省けます。その分、経営者やスタッフは本来の教育業務や生徒対応に専念できます。専門家が書類整備をバックアップすることで本業に集中できる環境が整います。

安心感と確実性

行政書士は日々様々な事業者の契約書類を扱っており、法定記載事項の漏れや誤りなく仕上げるノウハウがあります。自分で作ると「この書き方で大丈夫だろうか…」と不安になりがちですが、プロのチェックを受けた書面であれば安心して使用できます。万一後日問題が発生しても、専門家が関与していれば適切なアドバイスを受けられるでしょう。

このように、書面作成のプロに任せることは結果的にリスクヘッジになり、経営資源の有効活用にもつながります。法律のプロを味方につけ、万全の書類準備を行うことは学習塾経営において賢明な判断と言えるでしょう。

当事務所に依頼する3つのメリット

- 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。 - 実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。 - 最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

- お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。 - お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。 - 契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。 - 追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。 - 書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。 - 書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「050-3173-4720」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント