エステサロンを開業したいけれど、「何から準備すればいいのかわからない」という方は多いのではないでしょうか。サロンでの勤務経験があっても、いざ自分で独立開業となると不安はつきものです。エステ業は美容師のような国家資格が不要で誰でも参入しやすい分、準備不足のまま開業すると思わぬトラブルを招きかねません。

本記事では、エステ開業を目指す初心者の方に向けて、開業までに準備すべきものを丁寧に解説します。事業計画や資金の立て方から必要な備品リスト、さらには法令で義務付けられた書類の重要性まで、順を追って確認していきましょう。

特に、特定商取引法上で交付が義務付けられている「概要書面」や「契約書面」についても触れ、安全に開業するために押さえるべきポイントを解説します。この記事をチェックして、万全の準備で理想のエステサロン開業を成功させましょう。

エステ開業に必要なもの

エステサロンを開業するにあたって、まず押さえておきたいのが必要なもの(準備事項)です。資金や店舗など物理的な準備だけでなく、コンセプト作りや開業手続きといった計画面の準備も欠かせません。開業準備で特に重要なのは、(1)サロンのコンセプト・事業計画、(2)資金の確保、(3)店舗物件の確保の3つです。

これらをしっかり整えておくことで、開業後の運営をスムーズにスタートできるでしょう。

サロンのコンセプトと事業計画

まず取り組みたいのは、サロンのコンセプト作りです。どのようなコンセプトのエステサロンにするのか、誰をターゲットにどんな悩みを解決するサロンにするのかを明確にしましょう。エステ業界は参入しやすい分ライバルも多いため、コンセプトやターゲットを明確にして他店との差別化を図ることが成功の鍵になります。

例えば「20代女性向けのエステサロン」や「忙しい働く女性が仕事帰りに立ち寄れるリラクゼーションサロン」など、ターゲット層と提供サービスを具体的にイメージしてみましょう。コンセプトが定まったら、それを踏まえて事業計画書を作成します。サロンのメニュー内容や価格設定、必要な経費と見込める売上、利益の試算まで数字を交えて計画を立てます。さらに、ターゲット層に合わせて適切な立地条件や店舗の規模も検討しましょう。このような綿密な計画を立てておけば、開業後の方向性もぶれにくくなるでしょう。

開業資金の準備と資金調達

開業資金の確保も非常に重要です。どのくらいの資金が必要かは開業規模や形態によりますが、自己資金で足りない場合は融資や補助金の利用も検討しましょう。まずは初期費用として何にいくらかかるかを洗い出します。主な費用項目は次の通りです。

- 物件取得費(敷金・礼金・仲介手数料・保証金など)

- 内装工事費(サロンの内装工事や設備工事にかかる費用)

- 設備・備品購入費(エステ機器やベッド、家具類の購入費用)

- 消耗品の仕入れ費(タオル類や化粧品などの消耗品や仕入在庫の購入費用)

- 広告宣伝費(チラシ作成費やホームページ制作費、看板代など)

- 運転資金(開業後、利益が出るまでの賃料・光熱費・仕入れ費用など数ヶ月分)

自宅サロンで開業する場合、上記のうち物件取得費が不要なぶん費用を抑えられますが、それでも機器や備品の購入費などで70~100万円程度はかかると予想されます。

一方、賃貸物件で開業する場合は敷金礼金などまとまった初期費用が必要です。マンションの一室やテナント店舗では数百万円の開業資金が必要となるでしょう。こうした資金を自己資金でまかなえない場合は、金融機関からの融資の活用を検討しましょう。事前にしっかり資金計画を立てておけば、必要なタイミングで必要な額を確保しやすくなります。

店舗物件の選択と開業形態

どこで営業するか(店舗物件の選択)も大切なポイントです。エステサロンは、大きく分けて自宅の一室を使ったホームサロン、賃貸物件を借りてのサロン、あるいはお客様の元へ出向く出張サロンという開業形態があります。それぞれメリット・デメリットを理解して自分に合った形態を選びましょう。

自宅サロン

自宅の一室や自宅の一部をサロンとして利用する形態です。賃料や保証金が不要なため初期費用を抑えられる利点があります。

ただし、生活感を出さない工夫が必要で、施術スペースは常に清潔かつリラックスできる空間に整えましょう。また、騒音やプライバシーにも配慮し、家族にも協力してもらう必要があります。

賃貸物件で開業

マンションの一室や路面店など賃貸物件を借りてサロンを構える形態です。希望する立地に店舗を構えられ、サロン専用の本格的な空間を作れるメリットがあります。その反面、毎月の賃料負担や初期費用が大きくなります。

また、賃貸物件で営業する場合は事前に物件オーナーにエステサロンとして利用してよいか許可を得ることが必要です。契約時にサロン使用の可否や条件を不動産会社経由で確認し、トラブルを防ぎましょう。

出張サービス

店舗を持たず、お客様の自宅等に訪問して施術を行う形態です。場所代がかからず、開業コストを大幅に抑えられる点が魅力です。その代わり、施術に必要な機材や化粧品類を持ち運ぶ手間がかかったり、自宅にそれらを保管するスペースが必要になったりします。車で機材を運搬する場合は駐車場所も考慮しましょう。

ご自身の予算やターゲット層、ライフスタイルに合わせて、最適な開業形態と物件を選定してください。立地選びにおいては、ターゲットとする顧客層が通いやすい地域か、競合サロンが周囲に多すぎないか、といった点も考慮すると良いでしょう。

エステ開業に必要な資格

エステサロンを開業するにあたって必要な資格は何か、気になる方も多いでしょう。

結論から言えば、美容師や医師のように開業のために必ず取得しなければならない国家資格はありません。

場所と資金があれば誰でもエステサロンを始めることができます。ただし、だからこそ競争も激しいため、お客様から選ばれるための技術力や知識の習得は不可欠です。また、提供メニューによっては個別に資格や届出が必要となるケースもあります。ここでは、エステ開業と資格の関係について押さえておきましょう。

開業に法定の資格は不要

エステサロンの開業そのものには、法律上必要な資格は特にありません。エステティシャンとしての国家資格は存在せず、理美容院のように保健所への開業届出も必要ありません。

極端な話、未経験でも資金と施術場所さえ用意できれば開業可能です。ただし、無資格で誰でも開業できるからといって、何の準備もなしに始めるのは非常に危険です。必要な資格がないということは裏を返せば「技術や知識は自分で身につけるしかない」ことを意味します。

エステサロンはお客様の身体に直接触れるサービスですから、適切な知識・技術がないと効果を出せないだけでなく、肌トラブルなど事故の原因にもなりかねません。法定資格が不要とはいえ、プロとしての自覚を持って技術研鑽や知識習得に努める必要があります。

技術の習得と民間資格の活用

法定の資格はなくても、高い技術力と専門知識を身につけることがサロン成功のためには欠かせません。エステスクールや研修講座でしっかり技術を学び、解剖生理学や皮膚の知識、化粧品成分の知識など座学も含めて習得しておきましょう。

接客マナーやカウンセリング力も磨いておくと、お客様の満足度向上につながります。また、民間のエステ資格を取得しておくのも有効です。業界団体が認定する資格を持っていることで、お客様からの信頼感アップにも役立ちますし、自身の技術・知識の証明にもなります。例えば以下のような資格があります。

- 認定エステティシャン(日本エステティック協会が認定)

- AEA認定エステティシャン(日本エステティック業協会〈AEA〉が認定)

- CIDESCOインターナショナルエステティシャン(国際エステティック連盟CIDESCOによる国際資格)

これらはいずれも必須ではありませんが、取得しておくと技術や知識の向上に加えて自信にもつながります。ただし、中には取得にスクールでの研修受講や実務経験が必要で、費用や期間もかかる資格もあります。自分の開業プランに照らし、本当に必要かどうかを検討した上で挑戦するとよいでしょう。

エステ開業に必要な手続きと法定書類

最後に、エステサロン開業時の各種手続きや守るべき法定書類について確認しましょう。

エステサロンは資格こそ不要ですが、事業開始にあたって税務上の手続きなど所定の行政手続きが必要です。

また、提供するサービス形態によっては特定商取引法という法律に基づく書類対応も求められます。特に、エステサロンでコース契約など継続的なサービスを提供する場合、契約に際して「概要書面」(事前説明書)と「契約書面」という2種類の書面をお客様に交付することが法律で義務付けられています。

この章では、開業時に必要な手続きと、特商法上の重要書類である概要書面・契約書面のポイントを解説します。

開業時に必要な行政手続き

エステサロンを開業する際には、忘れずに行政上の届出を行いましょう。まず、個人事業として開業する場合は「個人事業の開業届」を税務署に提出する必要があります。開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業日から1か月以内に所轄の税務署へ提出します。これを提出することで税務上事業を開始したことが認められます。併せて、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も同時に提出しておくとよいでしょう(青色申告により最大65万円の特別控除が受けられます)。

また、法人形態で開業する場合は、法務局での法人登記や税務署への法人設立届出など必要な手続きが別途発生します。さらに、従業員を雇用する場合には労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の加入手続きも必要となります。開業後の給与支払いや毎年の確定申告に向けて、会計・経理の体制も整えておきましょう。

そのほか、営業上のリスク管理として各種保険への加入も検討すべきです。例えば、お客様に施術を行う以上、万一の肌トラブルや怪我に備えて損害賠償責任保険(美容サロン向け保険など)に加入しておくと安心です。

特定商取引法とエステサロンの契約

エステサロンで痩身コースや脱毛コースなど、複数回・長期間にわたる有償サービス契約を結ぶ場合、契約形態によっては特定商取引法の規制対象となります。特定商取引法ではエステなど長期・高額なサービス提供を「特定継続的役務提供」と定義し、消費者保護のために様々なルールを課しています。

具体的には、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるようなエステサービスの契約はこの「特定継続的役務提供」に該当します。店頭での対面契約であっても、上記要件に当てはまれば特商法の対象となります。この法律のもとでは、エステサロン側には契約に際して守るべき義務がいくつかあります。中でも重要なのが、契約前後に交付する書面(概要書面・契約書面)に関する義務です。

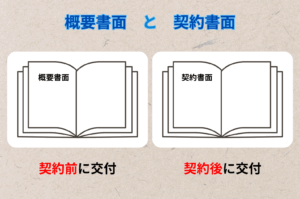

契約を結ぶ前に、お客様に対し契約内容の概要や重要事項を記載した「概要書面」を交付しなければなりません。そして契約を締結した後には、速やかに契約内容を明らかにした「契約書面」を交付する必要があります。

これら2つの書面については次項で詳しく説明しますが、いずれも法律で必ず交付が求められる法定書面です。さらに、特定商取引法ではクーリングオフ制度と中途解約制度が設けられています。

クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度で、エステの場合は契約書面を受け取った日を含め8日以内であればお客様は理由を問わず契約解除(クーリングオフ)が可能です。

エステサロン側はクーリングオフの方法を契約書面に明記し、求めがあれば速やかに解約に応じる義務があります。また、クーリングオフ期間を過ぎた後でも、お客様は契約の残期間について中途解約(途中解約)する権利があります。この場合、エステサロン側は所定の計算方法に基づき、提供済み役務の対価とわずかな違約金(上限あり)を差し引いて残金を返金する必要があります。

以上のように、特定商取引法に該当するエステ契約を扱う場合は、契約前後の書面交付やクーリングオフへの対応など、多くの遵守事項が発生します。法律を正しく理解し、適切に対応することが信頼できるサロン運営の土台となります。

概要書面・契約書面の重要性と作成ポイント

上で触れた概要書面と契約書面は、特定商取引法に基づきエステ契約時に必ず交付しなければならない重要書類です。

- 概要書面とは

契約を結ぶ前にお客様に渡す事前説明書で、サービスの内容・期間や料金、クーリングオフ・中途解約の条件など契約の重要事項を記載したものです。 - 契約書面とは

契約締結後にお客様に渡す契約内容の明細書で、正式な契約条項を記載したものになります。通常、サロンでは契約書面を2部作成し、お客様に控えをお渡しします(昨今は電子交付も可能ですが、お客様の安心感のため紙で交付するケースが一般的です。

これらの書面には、事業者の氏名・住所等の基本情報、提供する役務の内容、契約金額や支払い方法、役務提供期間、クーリングオフや中途解約に関する事項、特約があればその内容など、法律で定められた事項を漏れなく記載する必要があります。概要書面に記載した内容と実際の契約内容(契約書面)が矛盾してはいけない点にも注意が必要です。

事前説明と契約条件が食い違っていると、顧客との信頼関係を損ねるだけでなく法的トラブルに発展しかねません。書面の不備や交付漏れはトラブルの原因となります。例えば、概要書面を交付せずに契約を結んでしまいクーリングオフの説明を怠っていた場合、後日になってお客様から「聞いていないので解約したい」とクレームが入るケースがあります。

法律上、適切な書面を交付していないとクーリングオフ期間が進行しないため、何ヶ月経ってからでも契約解除を主張されるリスクがあります。実際に「契約からだいぶ経ってから中途解約を求められたが、サロンがお客様に契約書類を渡していなかったためにクーリングオフを主張された」という事例も報告されています。こうした事態を防ぐためにも、概要書面・契約書面は法定どおりの内容で正確に作成し、必ずお客様に交付しましょう。これらの交付義務を怠ると行政処分の対象にもなり得ます。

万全を期すには、当事務所を含めた特定商取引法に詳しい専門家(行政書士など)に相談し、書類を整備してもらうのも一つの方法です。法定書類をきちんと整えることで、法律違反によるトラブルを未然に防ぎ、お客様にも安心して契約していただけるでしょう。

【関連記事】

特定継続的役務提供

エステサロンが遵守すべき特定商取引法のポイント

エステ契約による特商法の書面作成はお任せください

エステサロンで痩身・フェイシャル・脱毛などの複数回契約を結ぶ場合、それは「特定継続的役務提供」に該当し、特定商取引法に基づく概要書面および契約書面の交付が義務付けられます。この義務を怠ると、クーリングオフの無期限適用や行政指導、消費者トラブルのリスクが生じます。

「書面の書き方がわからない」「ネットのひな形では不安」そんな時は、法定要件を熟知した当行政書士事務所にお任せください。当事務所では、エステサロンの運営形態・役務内容に合わせて、適法かつ実務に即した書面を一から丁寧に作成いたします。

- 契約書や概要書面を整えたい

- クーリングオフや中途解約の文言もきちんと反映したい

- 消費者トラブルに備えて法的リスクを減らしたい

上記のようなお悩みをお抱えでしたら、是非一度ご相談ください。サービスは、全国対応・オンライン相談可能です。

当事務所に依頼する3つのメリット

- 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。 - 実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。 - 最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

- お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。 - お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。 - 契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。 - 追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。 - 書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。 - 書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント