個別指導塾を開業しようと考えたとき、授業の準備だけでなく、各種の法的な手続きや契約面の対応をしっかり行うことが成功の鍵となります。学習塾の開業には特別な資格や免許は不要ですが、所定の届出や契約書類の整備など、見落とせない法的ポイントがいくつか存在します。

例えば、必要な届出を怠ったり契約周りの準備が不十分だと、思わぬペナルティやトラブルに発展する可能性もあります。また、開業後に起こりうる契約トラブルに備えてリスク管理策を講じておくことも重要です。

本記事では、個別指導塾の開業にあたって必要となる法的手続きや届け出事項、特定商取引法への対応(概要書面・契約書面の準備等)、塾業界でありがちな契約トラブルと法的リスク管理のポイント、さらに行政書士に依頼するメリットや活用方法について解説します。法令遵守を徹底し、安心して指導に専念できる開業準備を進めましょう。

個別指導塾の開業に必要な手続き・届出

個別指導塾の開業にあたり、まず押さえておくべき基本的な手続きや届け出事項を確認しましょう。

事業形態を決め、所定の官公庁への届出を行うことは、円滑なスタートのための第一歩です。

本トピックでは、個人事業か法人かの選択、税務署や自治体への届け出、その他開業前に注意すべき法的ポイントについて解説します。しっかり準備することで、開業後のトラブルを避け、自信を持って事業を始められます。

個人事業か法人か:事業形態の選択

まず決めるべきは、塾を個人事業として開業するか、法人(会社)を設立するかです。多くの個人塾は、初期費用や手続きの簡便さから個人事業主としてスタートしています。個人事業の場合、開業にあたり法務局での登記は不要で、スピーディに始められるメリットがあります。

一方、規模を大きくしたい場合や、社会的信用を高めたい場合には株式会社や合同会社など法人化する選択肢もあります。

個人と法人で開業する場合の主な違い

個人と法人で開業する場合の主な違い、税務上の手続きや責任範囲です。個人事業では事業主本人が利益に対して所得税を納め、事業上の債務について無限責任を負います。法人にすると法人税の対象となり、社会保険の加入義務が発生する一方で、代表者個人は有限責任となります。

塾の規模や経営方針に応じて適切な形態を選びましょう。なお、いずれの形態でも学習塾を営むための教育資格や業許可は必要ありませんので、どなたでも事業を始めること自体は可能です。

税務署・自治体への届出と登録

事業形態を決めたら、税務署および自治体への必要な届出を行います。個人事業の場合、開業日から1ヶ月以内に所轄税務署へ「個人事業の開業届出書」(いわゆる開業届)を提出することが義務付けられています。

これは開業後でも提出可能ですが、速やかに届け出ておきましょう。また、青色申告の適用を希望する場合は、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

法人として開業する場合は、法務局での会社設立登記を行った後、税務署に「法人設立届出書」を提出します。これらの書類は国税庁や都道府県税事務所のウェブサイトからダウンロードできます。

なお、開業時に従業員を雇う場合は、別途労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の加入手続きも必要になることに留意しましょう。

個別指導塾の開業に許認可は不要だが注意すべきポイント

学習塾の開業には特別な許可や免許は不要で、教育職員免許などの資格がなくても誰でも始められます。ただし、だからといって法的な注意点が皆無というわけではありません。以下のようなポイントに留意しましょう。

物件や設備の確認

自宅やテナントで塾を開く場合、契約している物件で塾経営が許可されているか確認します。賃貸契約で住居専用となっているマンションなどでは、事業用途での使用が禁止されていることがあります。また、防火安全設備(消火器や避難経路表示)も必要に応じて整えてください。

広告・宣伝の表現

チラシやウェブサイトで「必ず成績アップ」など断定的な表現をすると、景品表示法や消費者契約法の観点で問題になる可能性があります。成果を保証することはできない旨を明示し、誤解を招かない宣伝を心がけましょう。

個人情報の取り扱いおよび未成年者の同意について

入塾時には、生徒や保護者の氏名・住所・連絡先などの個人情報を取得します。これらの情報は「個人情報保護法」に基づき、プライバシーポリシーを整備したうえで適切に管理・保管しなければなりません。たとえ小規模な事業者であっても、法令遵守の姿勢は社会的信頼の基盤となります。

また、入塾希望者が未成年者である場合には、契約や申込みにあたって親権者(保護者)の同意を得ることが必須です。これは契約の有効性を確保するためにも重要であり、書面による同意書を取り交わしておくことが望ましいでしょう。

特定商取引法への対応と契約書類の準備

個別指導塾を開業する際には、消費者保護の法律である特定商取引法への対応も欠かせません。学習塾は特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当しうるため、法定の書面交付やクーリングオフ制度に対応した契約体制を整える必要があります。

本トピックでは、個別指導塾が特定継続的役務提供となる条件と、必要な概要書面・契約書面の作成、および契約時に留意すべきポイントを解説します。開業前にこれらを準備しておくことで、契約トラブルの発生を未然に防ぎ、健全な運営スタートを切ることができます。

個別指導塾が特定継続的役務提供に該当する条件

前述のとおり、個別指導塾のサービスは特定商取引法の定める「特定継続的役務提供」に分類される可能性があります。その判断基準は、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額(入会金・授業料・教材費などの合計)が5万円を超えるかどうかです。

一般的に、複数ヶ月にわたって継続受講する前提の学習塾であればこの条件を満たすため、特定商取引法の規制対象になります。(短期の講習のみで契約期間が極めて短かったり、金額が少額で5万円以下に収まる場合は対象外となることもあります。)

特定継続的役務提供に該当すると、以下で述べるような書面交付義務やクーリングオフ対応など、消費者保護のための規制を遵守する必要があります。学習塾契約の多くはこの枠組みに入るため、開業段階でしっかり対応策を講じておきましょう。

【関連記事】

特定継続的役務提供

概要書面・契約書面の作成と交付

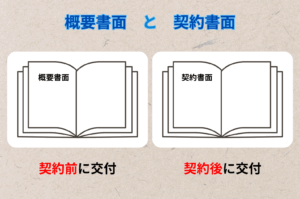

特定継続的役務提供に該当する場合、開業前に概要書面と契約書面のフォーマットを整備しておきましょう。概要書面は入会申込の前に渡す書面、契約書面は契約成立時に渡す書面であり、それぞれ特定商取引法で記載すべき事項が定められています。

サービス内容・期間、料金内訳と総額、支払い方法、クーリングオフや中途解約に関する権利など、重要事項を漏れなく記載することが求められます。

特にクーリングオフについては、契約書面に赤枠・赤字で「8日以内であれば無条件解約できる」旨の注意書きを入れるなど、法律で定められた様式に沿って作成する必要があります。

契約書面には契約日・交付日も明記する必要があります。近年では2022年の法改正により、一定の条件下で書面を電子メール等で提供すること(電子交付)も可能になりました。ただし顧客の承諾やシステム整備が必要なため、開業当初は紙の書面で確実に交付する方法が無難でしょう。

これら書類を適切に準備・交付することで、契約内容の行き違いを防ぎ、後々のトラブルを大幅に減らすことができます。書面ひな形の作成に不安がある場合は、当事務所を含めた行政書士等の専門家に相談すると良いでしょう。

契約時に留意すべきポイント(クーリングオフ対応等)

契約書類を準備したら、実際の契約手続きにおいてもいくつか留意点があります。まず、クーリングオフの説明を怠らないことです。契約時に保護者へ概要書面・契約書面を交付する際、「契約後8日以内であれば書面通知で契約解除できます」と口頭でもきちんと伝えましょう。

次に、解約申し出への迅速な対応を心がけます。仮に契約直後に「やっぱり退会したい」と言われた場合でも、8日以内であればクーリングオフを受け付け、速やかに支払い済みの金額を全額返金します。また、8日を過ぎた後でも法定の範囲で中途解約に応じ、未受講分の月謝から違約金(最大2万円または1ヶ月分)を控除した残額を返金します。

これらの対応を契約時にあらかじめ説明しておけば、保護者との信頼関係構築につながります。「この塾はきちんと契約に応じてくれる」と理解してもらうことで、万一の退会時にも冷静に話し合いができ、トラブルを避けられるでしょう。反対に、解約対応が杜撰だと悪評につながり、開業早々に信用を失う恐れもあります。誠実で迅速な対応を徹底しましょう。

【関連記事】

学習塾と特定商取引法:特定継続的役務提供の要件と書面作成

個別指導塾業界の契約トラブルと法的リスク管理

どんなに準備を整えても、実際の運営では保護者との間で思わぬ契約トラブルが発生する可能性があります。ここでは、塾業界で起こりがちな契約トラブルのパターンと、そうしたリスクを最小限に抑えるための管理策を考えてみます。事前に想定されるトラブルを知り、適切な対応策を講じておくことで、万が一問題が起きても冷静に対処でき、塾の信用を守ることができます。

想定される契約トラブルの例

塾業界では、前述のとおり退会時の月謝をめぐるトラブルやサービス内容の認識違い、返金対応に関するトラブルなどが典型的です。例えば、「退塾したいと申し出たのに、辞めさせてもらえない」「聞いていた指導内容と違ったので返金を求めたが応じてもらえない」といった相談が消費生活センターに寄せられています。

こうしたトラブルの背景には、契約内容の事前説明不足や書面不備、担当者の対応ミスなどが挙げられます。学習塾は教育サービスという無形の商品を扱うため、成果や指導方法への期待値のズレが不満につながりやすい側面もあります。まずは、どういったトラブルが起こり得るかを念頭に置き、次のリスク管理策で事前に備えておくことが大切です。

トラブル未然防止のための契約管理ポイント

トラブルを未然に防ぐため、次のような契約管理のポイントを徹底しましょう。

- 契約時の丁寧な説明

利用者やその保護者に対して、料金や指導内容、解約条件まで一つひとつ丁寧に説明し、疑問点を残さないようにします。特に退会時のルールや返金規定は誤解がないよう確認しましょう。

- スタッフ教育

現場で保護者対応を行うスタッフにも、クーリングオフ制度や中途解約時のルールを周知します。問い合わせやクレームを受けた際にすぐ責任者につなぐ対応フローを決めておくことも有効です。法律を知らずに現場判断で誤対応をすると、トラブルが悪化する恐れがあります。

- 契約書類の定期見直し

法改正やサービス内容の変更に合わせて契約書面の内容をアップデートします。最近では2023年の法改正で契約書面等の電子交付が解禁されるなどルールが変わっています。常に最新の法令に沿った書式を使い、不備がないかチェックしましょう。

- 相談窓口の整備

保護者からの相談やクレームを受け付ける窓口や連絡方法を明示し、問題が起きた際に迅速に対応できる体制を作ります。早期に相談を受け止めることで、大きなトラブルに発展する前に解決できる場合もあります。

これらのリスク管理策を講じておくことで、トラブルの発生率を大幅に下げることが期待できます。万全の準備により、保護者との信頼関係を維持し、安心して塾運営に集中できるでしょう。

万一トラブルが発生した場合の対処

どんなに気を付けていても、契約トラブルが起きてしまうことはありえます。万一クレームや争議が発生した場合の対処法も押さえておきましょう。

- 事実関係の確認

まず、契約書や交わした書面を参照し、相手の主張と契約内容を照らし合わせます。記載事項に基づいて冷静に話し合いましょう。

- 迅速かつ誠意ある対応

クレームを受けたら時間をおかずに対応します。放置すると相手の不信感が高まり、問題が拡大します。電話や面談で丁寧にヒアリングし、解決策を模索します。

- 再発防止策の検討

トラブルが解決した後は、同様の問題が起きないよう契約書や運用を見直します。今回の教訓を契約条項の修正やスタッフ研修に反映させ、再発防止に努めます。

大切なことは、トラブルが生じても感情的にならず、契約書と法律に基づき冷静に対処することです。適切な対処を行えば、致命的な紛争に発展するのを避けられ、塾の信用を守ることができます。

行政書士に依頼するメリットと活用ポイント

最後に、個別指導塾の開業準備や契約書類の整備において、行政書士に相談・依頼することのメリットについて述べます。

法律の専門家を活用することで、手続きを効率化し、法令遵守を確実にするとともに、開業後の安心感を得ることができます。

特に初めて塾を開く場合、自分だけで契約書類を整えるのは難しく感じるかもしれません。そうした場面でプロのサポートを受ければ、漏れやミスのない書類で安心して事業を始められるでしょう。

書類作成のプロに任せる意義

行政書士は契約書や各種書類の作成に精通した専門家です。個別指導塾の概要書面・契約書面についても、法定の記載事項を漏れなく盛り込み、適切な形式で仕上げるノウハウがあります。自分で一から作成する場合、「この書き方で大丈夫だろうか...」と不安になりがちですが、プロに依頼すれば法律要件を満たした正確な書類を用意してもらえるため、安心して活用できます。

また、自分で試行錯誤する時間と労力を節約できるのも大きなメリットです。契約書類作成を行政書士に任せれば、その分指導カリキュラムの準備や生徒募集など、本来力を注ぎたい業務に集中できます。専門家のチェックを受けた書面であれば、後日問題が発生しても適切なアドバイスをもらえる可能性が高く、結果的にリスクヘッジにもつながります。

煩雑な手続きの効率化と法令遵守

行政書士に依頼することで、開業時の煩雑な手続きを効率よく進めることができます。例えば、役所への提出書類の作成サポート、定款や各種契約書の準備など、面倒な書類作業をプロに任せられます。自身で対応する場合に比べ、手続き漏れや期限忘れを防止できる点でも安心です。

さらに、行政書士は日々最新の法令情報を追っています。特定商取引法をはじめ関連法規が改正された場合でも、行政書士に相談していれば適宜アドバイスを受けられます。例えば、「契約書類の電子交付が可能になった」など新しい制度にも対応した書類整備を提案してもらえるでしょう。こうしたサポートにより、常に法令遵守を確実にし、違反リスクを低減できます。

トラブル防止と経営への専念

行政書士のサポートを受けることで、開業後のトラブル防止にもつながります。予め専門家が関与して整備した契約書類を用いていれば、保護者との契約トラブルが起きる可能性は格段に減ります。万一、契約内容について疑義が生じた場合も、行政書士が作成に関与した書面であれば適切なアドバイスを仰ぎやすいでしょう。

また、法務面をプロに任せることで、経営者は教育サービスの充実や生徒募集など本業に専念できます。慣れない法律対応に煩わされることなく、指導ノウハウの向上や営業戦略に集中できるのは大きな利点です。

さらに、行政書士に依頼しているという事実自体が、保護者に対して「この塾は専門家の助言を受けて契約もしっかりしている」という安心感を与える効果も期待できます。結果として塾の信用力向上につながり、円滑な運営に寄与するでしょう。

概要書面、契約書面などの作成は当事務所にお任せください

個別指導塾の開業にあたり、「概要書面」や「契約書面」の作成でお困りの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

特定商取引法に準拠した書面の作成はもちろん、塾ごとの指導方針や料金体系に応じたカスタマイズにも柔軟に対応いたします。

当事務所では、これまで多数の教育事業者様からのご依頼を受け、実務に即したわかりやすい書面の整備をサポートしてまいりました。開業準備の段階からご相談いただければ、必要な書類を一括で整えることが可能です。「まずは相談だけでもしてみたい」という方も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所に依頼する3つのメリット

- 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。 - 実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。 - 最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

- お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。 - お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。 - 契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。 - 追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。 - 書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。 - 書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント