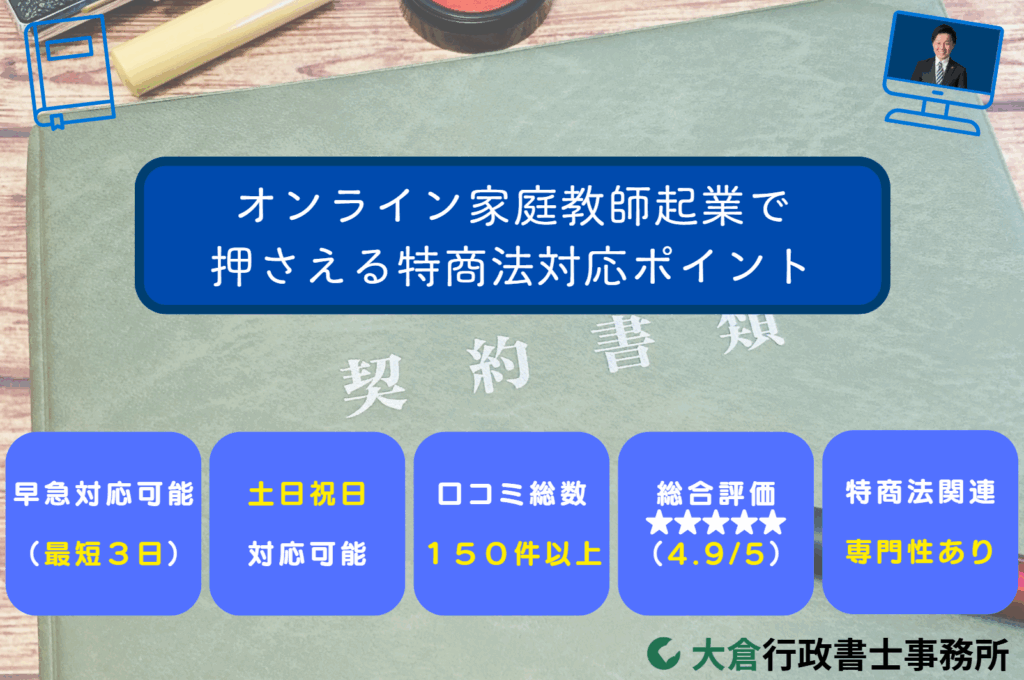

オンライン教育の需要拡大に伴い、自らオンライン家庭教師サービスを立ち上げて起業する動きが活発化しています。副業からスタートし、本業として事業化するケースも増えつつあり、比較的低コストで全国の生徒を相手にできる魅力的なビジネスと言えるでしょう。

とはいえ競合も増えているため、サービスの質や信頼性で差別化する努力が欠かせません。しかし、ビジネスとして運営する以上、法令遵守なくして安定成長は望めません。特に消費者保護を定めた特定商取引法(特商法)のルールは、オンライン家庭教師サービスを提供する起業家が必ず理解しておくべき重要事項です。

この記事では、オンライン家庭教師で起業する際に押さえておきたい法律上のポイントや準備事項を解説します。きちんと法対応まで考慮した計画を立て、安心・着実に事業を軌道に乗せましょう。

オンライン家庭教師ビジネス起業の魅力と将来性

まず、オンライン家庭教師をビジネスにする魅力と将来性を確認しましょう。従来の対面指導に比べて広い市場を狙える点や、副業から大きく展開できる可能性など、起業するメリットを整理します。需要動向を踏まえ、自身のビジネスビジョンを明確にしましょう。

広がる市場とニーズ

オンラインで指導を完結できる利点により、市場は年々拡大しています。特にコロナ禍以降、遠隔教育の需要が急増し、地方在住の生徒も都市部の優秀な教師から教わる機会が増えました。物理的な距離を超えてサービス提供できるため、従来の家庭教師業に比べて潜在顧客数が格段に多いのが特徴です。

ニーズが多様化する中、専門科目や資格対策などニッチな分野でも全国から生徒を集められるチャンスがあります。市場規模は拡大を続けており、今後もオンライン学習は教育の一形態として定着していくでしょう。

低コストで始めやすい

教室や店舗を構える必要がないオンライン家庭教師は、初期投資が比較的小さいビジネスです。自宅や手持ちのパソコン一つからスタートでき、在庫も生じません。必要な設備はパソコンとネット環境程度で、特別な施設も不要です。

そのため、副業として少人数の生徒から始めて、軌道に乗れば事業規模を拡大するといったスモールスタートが可能です。低コストなので、万一うまくいかなかった場合でも大きな損失が出にくく、挑戦しやすい点も利点でしょう。また、契約形態も柔軟で、個人事業主として始め後に法人化するなど、成長度合いに応じてステップアップしやすい点も魅力です。

将来的な展開の幅

自分一人で教える形からスタートしても、将来的には講師を複数雇用してオンライン家庭教師会社として展開する道も開けています。IT技術を活用した学習システムの導入や、独自の指導ノウハウをコンテンツ化することで付加価値を高めることもできます。

個人のスキルに依存する部分が大きい業態ですが、ビジネスモデル次第では大きく成長させるポテンシャルがあります。ブランドを確立して独自の教育サービスとして売り出すことで、他社との差別化を図ることもできます。起業時から将来像を描き、必要なリソースや戦略を計画しておきましょう。

【関連記事】

>パソコン教室開業に必要な資格と準備完全ガイド

>プログラミングスクール開業完全ガイド|特商法の書類とは?

オンライン家庭教師事業を起業前に準備すべきことと手続き

次に、オンライン家庭教師で起業する際に準備しておくべきことや基本的な手続きを見ていきます。事業形態の選択や開業の届出、集客の方法やウェブサイトの整備など、スムーズに事業開始するためのポイントを整理しましょう。特にインターネットでサービス提供するにあたり、忘れてはならない法的手続きも確認します。

事業形態の選択と届出

まず、個人事業主として始めるか、法人(会社)を設立するかを検討しましょう。個人事業なら比較的手軽に開始できますが、開業後1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出し、所得に応じて確定申告が必要です。副業として始める場合でも、所得が一定額を超えると確定申告をする義務があります。

青色申告の届出をすれば節税メリットも受けられるため、事前に検討しましょう。一方、最初から法人化する場合は、定款(※1)の作成や法務局での設立登記(※2)など専門的な手続きが必要になります。将来的な事業拡大や信用力強化を見据えて法人化を検討するのも一案ですが、その際は専門家のサポートを受けると安心です。

※1 定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールを定めた最も重要な書類のことです。会社の名称(商号)・目的・本店所在地・資本金・役員構成など、事業運営の根幹となる事項を記載します。株式会社の場合は、公証人の認証を受ける必要があり、内容に不備があると登記できません。

※2 法人の設立の登記とは、会社を正式に法的存在として登録する手続きのことです。法務局に対して、定款や申請書などの必要書類を提出し、登記が完了すると初めて会社として認められます。登記完了日が「会社設立日」となり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が発行されます。この登記を終えることで、銀行口座開設・契約締結・許認可申請などが可能になります。

ウェブサイトと法的表示の整備

オンラインで集客・契約を完結させるには、自社のウェブサイトやブログを用意すると効果的です。サービス内容や料金、講師プロフィールなどを掲載し、信頼感を与える工夫をしましょう。

また、ウェブサイト上には特定商取引法に基づく表示(事業者名や所在地、連絡先、役務内容、料金、支払い方法等)を明示することが法律で義務付けられています。利用規約やプライバシーポリシーの整備も含め、オンラインで営業する上で必要な情報を漏れなく表示しましょう。これにより、利用者に安心感を与えるとともに、法令違反による指導を避けることができます。

生徒獲得の方法

起業にあたっては、サービスの良さを知ってもらうためのマーケティング戦略も欠かせません。SNSやブログで情報発信を行い、自身の指導の強みや実績を積極的にアピールしましょう。

検索エンジン経由で生徒を集めるなら、SEO対策を意識したコンテンツ作りも重要です。また、既存の家庭教師マッチングプラットフォームに登録して集客する方法もあります。手数料はかかるものの、立ち上げ初期から生徒を確保しやすい利点があります。知人の紹介や既存の生徒からの口コミも貴重な集客源です。地道に実績と信頼を積み重ねれば、評判が広がり徐々に顧客層を拡大できるでしょう。複数の手段を組み合わせ、自分のビジネスに合った生徒獲得法を計画しましょう。

オンライン家庭教師に適用される特商法の要点

さて、事業の形が整ったら、契約面で守るべき法律について確認します。オンライン家庭教師サービスは条件によって特定商取引法の規制対象(特定継続的役務提供)となります。ここでは、その適用条件と事業者が果たすべき義務、そして違反した場合のリスクについて押さえましょう。法律を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ契約運営を心掛けることが重要です。

特定継続的役務提供の適用条件

オンライン家庭教師サービスは、契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額の合計が5万円を超える場合に特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当します。これは家庭教師に限らず、エステや語学教室など長期・高額になりやすいサービス全般に適用される枠組みです。

例えば、3ヶ月以上の受講契約を結び、料金をまとめて請求するケースではこの規制の対象となります。オンライン・対面を問わず条件を満たせば適用されるため、個人で小規模に始めた場合でも注意が必要です。なお、2ヶ月以内の短期契約を継続更新するような形式であっても、実質的に長期提供とみなされれば法の適用を免れない点にも注意しましょう。

事業者が遵守すべき義務

特商法の規制対象となる場合、事業者にはいくつかの重要な義務が生じます。まず、契約を結ぶ前にサービス内容や契約条件を記載した概要書面を交付し、契約成立後には契約書面を遅滞なく交付しなければなりません。これらの書面には、役務内容・期間・総額・支払方法、事業者の氏名や住所、クーリングオフや中途解約の条件など、法律で定められた事項を明記する必要があります。

クーリングオフ(契約書面受領日から8日以内の無条件解約)を認めることも義務づけられており、書面にはその方法を赤字で分かりやすく記載します。また、契約後であっても消費者は中途解約(途中解約)できる権利があり、その際の清算ルールも法律で定められています。

例えば提供済みサービスの対価と、残りの代金に対する所定の違約金(家庭教師の場合5万円または1ヶ月分の月謝相当額のいずれか低い額)を超える金額は請求できません。例えば6ヶ月60万円の契約を3ヶ月で解約する場合、残り3ヶ月分30万円に対し請求できる違約金は最大5万円までです。

さらに、前受金を受け取る場合には事業者の財務状況を示す書類(貸借対照表等)を備え付け、求めに応じて閲覧させる義務も課されます。これらのルールを踏まえ、公平で透明性のある契約手続きを行いましょう。

近年の法改正により、これら書面は一定の手続きを踏めば電子メール等で交付することも可能になりました。事前に消費者から書面電子交付の承諾を得る必要がありますが、オンライン完結の利点を活かし積極的に活用したいところです。

違反した場合のリスク

特商法の義務を守らずにいると、思わぬトラブルやペナルティに発展しかねません。書面を適切に交付しなかった場合、クーリングオフ期間が進行しないため、消費者から契約の解除を後から求められるリスクがあります。

また、誤解を招く広告や不十分な説明のまま契約すると、「聞いていない」といったクレームに発展し信用を失いかねません。また、虚偽の説明で契約を結んだ場合は消費者に契約自体を取り消される(錯誤無効や意思表示の取消し)可能性もあり、注意が必要です。

行政から業務改善指示や一時的な業務停止命令などの行政処分を受ける可能性もあり、実際に特商法違反で行政処分を受けた家庭教師業者も存在します。苦情が消費生活センター等に持ち込まれれば、行政の指導や業界全体の信頼低下にもつながりかねません。起業家にとって信頼は命綱です。法律違反による信用失墜は事業継続を困難にしますので、確実に法定義務を履行しましょう。

【関連記事】

>家庭教師事業を開業するなら特定商取引法の理解が必須な理由

>家庭教師業の開業の手続き:特商法対応と契約のポイント

オンライン家庭教師事業のトラブル防止策と専門家の活用

最後に、契約トラブルを防ぐための実践的な対策と、必要に応じて専門家の力を借りる方法について触れます。せっかく起業したビジネスを守り育てていくためにも、リスク管理は重要です。過去のトラブル事例を教訓に、どのようにすれば安全・円滑にサービス運営できるか考えてみましょう。また、行政書士などの専門家に依頼するメリットも確認します。

想定されるトラブル例

オンライン家庭教師サービスで起こり得るトラブルとしては、契約や解約を巡るものが代表的です。例えば、長期契約途中で生徒が指導に不満を感じ「やめたい」と言い出した場合、事前に取り決めた解約ルールが不明確だと揉める原因になります。

また、クーリングオフの説明を怠っていたために契約直後に一方的に解約され返金に応じざるを得なくなったケースや、高額な前払い金を受け取りながら途中解約時に返金を渋って紛争に発展したケースも報告されています。契約書面を交わしていなかったために「言った・言わない」の争いに陥った例もあり、どれも適切な契約手続きを踏んでいれば防げた可能性が高いものです。

安全に運営するためのポイント

トラブルを防止するには、最初の契約段階でリスクヘッジしておくことが肝心です。契約書には解約や返金の条件を明記し、生徒にも口頭と書面で十分説明しましょう。過度な成果保証や誇大な宣伝は避け、事実に基づいたサービス内容の案内を心掛けます。また、定期的に契約内容やサービス品質を見直し、苦情が出にくい運営体制を整える努力も重要です。

定期的に生徒からフィードバックをもらい、サービス改善に活かす姿勢も信頼構築につながります。万一トラブルが起きた場合でも、記録を残しておくことで冷静に対応できます。日頃から消費者目線で信頼されるサービス運営を意識しましょう。

専門家への相談・依頼

法律対応や書類作成に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。特商法関連を扱う行政書士であれば特商法に基づく契約書面や概要書面の作成に精通しており、法定項目を漏れなく満たした書類を作成してくれます。

自分で試行錯誤する手間を省けるだけでなく、不備のない契約書類を用意できるため安心感が違います。また、サービス内容が特商法の対象に当たるかどうかの判断や、ウェブサイトの表示義務に関するアドバイスを受けることもできます。こうした専門家の力を借りることでリスクを軽減し、本業の指導に専念できる環境を整えましょう。

オンライン家庭教師で起業するなら、優れた指導力と同じくらい法律への対応も重視すべきです。特商法をはじめ関連するルールを理解し遵守することで、トラブルを防ぎ信頼されるサービス運営が可能になります。法対応に万全を期し、あなたのオンライン教育ビジネスを安心・着実に成長させていきましょう。法令を味方につけて、生徒にも喜ばれるオンライン教育サービスを築いていきましょう。

オンライン家庭教師を起業する際の特商法書面はお任せください

オンライン家庭教師サービスをビジネスとして運営する場合、特定商取引法への対応は避けて通れません。

契約書面・概要書面・ウェブサイト表示など、形式を誤るとクーリングオフ無効や行政指導のリスクにもつながります。

大倉行政書士事務所では、これまで多数の教育関連・特商法対応案件をサポートしており、事業内容に即した完全オリジナルの書面作成・法対応アドバイスを行っています。特に次のような方におすすめです。

- オンライン家庭教師として独立・起業を検討中の方

- 特定継続的役務提供に該当する契約を予定している方

- 既にサービスを運営していて法対応を見直したい方

- クーリングオフや途中解約条項の文言に不安がある方

- オンライン完結型サービスで電子書面交付を検討している方

大倉行政書士事務所では、特商法対応の契約書・概要書面作成や法人化(合同会社・株式会社)へのステップアップ支援までワンストップで対応可能です。オンライン相談・全国対応にて、安心してご依頼いただけます。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

|---|---|---|

|

⑴概要書面(申込書面)・契約書面の作成

⑵契約手順の説明書

|

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

|

⑶電子交付対応

|

22,000円 | 書面を Word 文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

|

⑷延長相談

|

22,000円 | 書面を提供した日の翌日から1か月間の電話やメール等の相談に対応させていただきます。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から5日はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント