オンラインレッスン(語学教室等)の運営には、特定商取引法への理解が欠かせません。語学サービスをオンラインで提供する形が一般化した今、個人で教室を開業する方も増えていますが、契約の形によっては法律の規制を受けることをご存じでしょうか。

特に、数か月単位でまとまった受講料を受け取る場合などは、「特定継続的役務提供」に該当する場合があり、書面交付やクーリングオフ対応などが義務づけられ、知らずに始めてしまうと、トラブルや行政指導のリスクもあります。

本記事では、オンラインレッスンを行う個人事業主向けに、特定商取引法の概要から特定継続的役務提供の詳細、必要な実務対応、そして行政書士による支援内容まで、わかりやすく解説します。

オンラインレッスン特有の注意点を理解し、適切に法令対応することで、トラブルを未然に防ぎ安心して事業を継続しましょう。

オンラインレッスンをする前に特定商取引法を理解する

このトピックでは、オンライン英会話教室の開業に際してまず理解しておくべき「特定商取引法」の基本的な考え方と仕組みについて解説します。法律の概要や目的だけでなく、事業者が守るべき義務や消費者保護の意義を確認することで、オンラインサービスの適正な運営に役立つ視点が得られます。

後述する「特定継続的役務提供」との関連性を踏まえ、まずは全体像を押さえておきましょう。

特定商取引法の概要と目的

特定商取引法は、消費者保護を目的とした法律で、事業者による違法・不当な勧誘行為などを防止し、取引の適正化を図ることを目的としています。対象となるのは、下記の7類型です。

- 訪問販売

- 通信販売

- 電話勧誘販売

- 特定継続的役務提供

- 連鎖販売取引

- 業務提供誘引販売取引

- 訪問購入

これらの取引は、消費者トラブルが生じやすいという特徴があるため、事業者の表示方法・勧誘方法・契約締結方法に関して詳細な規制が設けられています。さらに、クーリングオフ制度など、消費者に一方的に解約する権利を与える規定も設けられています。

なお、オンラインレッスン(英会話)のように、数か月以上にわたってサービスを提供し、まとまった金額を受け取る契約形態では、「特定継続的役務提供」としてより厳格なルールが適用される可能性があります。次章ではこの点について、さらに詳しく解説します。

オンラインレッスンと特定継続的役務提供

オンラインレッスンに深く関係するのが特定継続的役務提供という制度です。これは特定商取引法で定められた取引類型の一つで、一定期間にわたり高額なサービス提供を行う契約が該当します。ここでは、特定継続的役務提供の対象となるサービスの範囲や、オンラインレッスンが該当する条件、そして該当した場合に事業者が準備すべき書面について説明します。

対象となる役務の範囲

特定継続的役務提供の対象となるサービスは法律で限定されており、現在以下の7種類の役務が指定されています。

- エステティック(美容サロン等)

美容のための施術を長期間・高額で提供するもの - 美容医療

美容を目的とした医療行為(美容整形など、エステに含まれない医療施術) - 語学教室

語学の習得を目的とする継続的なレッスンサービス - 家庭教師

学校の受験や補習のために派遣される家庭教師サービス - 学習塾

受験指導や補習を行う塾や教室(幼稚園・小学校対象を除く) - パソコン教室

パソコンやワープロ操作技能の習得を目的とする教室 - 結婚相手紹介サービス

結婚相手のマッチングや紹介を行うサービス

以上が法律上「特定継続的役務」として指定されており、これらのサービス分野に該当する事業で一定期間・高額の契約を結ぶ場合、特定商取引法の規制対象(特定継続的役務提供契約)となります。

【関連記事】

>特定継続的役務提供

オンラインレッスンが該当する場合の条件

オンラインレッスンは上記のうち「語学教室」や「学習指導(学習塾や家庭教師)」に該当するケースが多いでしょう。実際の教室に通う形式だけでなく、役務の提供形態が通信(インターネットや電話等)であっても広く含まれると法律上明記されています。

したがって、ZoomやSkypeなどオンライン上で行う英会話教室、オンライン家庭教師サービス、ネット学習塾なども条件を満たせば特定継続的役務提供に該当します。該当となるための主な条件は以下の二点です。

- 契約期間が一定期間を超えること

語学教室や学習塾等の教育サービスの場合、契約期間が2ヶ月を超える継続的な契約であることが要件です。 - 契約金額が高額であること

入会金や月謝、教材費など契約にかかる総額が5万円を超える場合に対象となります。

例えば3ヶ月コースで受講料合計10万円のオンライン英会話講座は、この金額要件を満たします。これらの条件を満たすオンラインレッスンサービスは、たとえ自宅での個人運営であっても法律上は特定継続的役務提供契約と扱われます。

「毎月払いで契約期間の定めがない」ような場合は直ちに該当しないケースもありますが、数ヶ月分をまとめて契約するプランや自動更新で実質長期契約となっている場合などは注意が必要です。自社のオンラインレッスンサービスがこれら条件に当てはまる場合、次に述べるような書面の交付義務など法令遵守すべき事項が発生します。

該当した場合に必要な書面の種類と作成義務

オンラインレッスンが特定継続的役務提供に該当する契約形態であれば、事業者は契約書類を作成して消費者に交付する法的義務があります。必要となる書面は主に2種類です。

- 概要書面(契約概要書)

契約締結前に交付する書面で、契約の重要事項を消費者に説明する目的があります。概要書面には、事業者の名称・住所等の基本情報、提供する役務(レッスン内容)や提供期間、支払うべき料金総額と支払い方法、そしてクーリングオフや中途解約(途中解約)に関するルールなどを記載することが義務付けられています。要するに、契約を申し込む前に消費者が知っておくべき情報を網羅した書面です。 - 契約書面(契約内容書)

契約締結後に交付する書面で、実際に結んだ契約内容を明確にするものです。契約書面には概要書面の内容に加えて、契約を担当したセールス担当者の氏名や契約締結日、実際に購入が必要な教材がある場合はその名称・数量、役務提供事業者とは別に商品を販売する業者がいる場合はその業者情報など、最終合意された契約の詳細を記載します。契約後に消費者へ渡す正式な契約書と考えてよいでしょう。

事業者は上記2つの書面を適切に作成し、所定のタイミングで交付する義務があります。書面には法律で定められた項目を漏れなく記載し、特にクーリングオフに関する注意書きは赤枠・赤字で明記するといった形式要件にも従う必要があります。

個人事業主であっても例外ではなく、該当サービスを提供する以上はこれら書面を用意して交付することが求められる点に注意しましょう。

オンラインレッスンが特定商取引法に該当する場合の実務対応

実際にオンラインレッスンが特定商取引法の規制対象(特定継続的役務提供)となる場合、事業者は具体的にどのような対応を取ればよいのでしょうか。本トピックでは、契約時に用意すべき書面の内容や交付方法、タイミングなど実務上のポイントを詳しく見ていきます。また、万一これらを怠った場合に事業者が直面する罰則やリスクについても解説します。

契約書面と概要書面の違いと内容要件

上記で述べたとおり、概要書面は契約前に交付、契約書面は契約後に交付するもので、それぞれ記載すべき内容が法律で決められています。【概要書面】には主に契約の概要情報(サービス内容・期間・料金・支払方法など)と消費者の権利に関する事項(クーリングオフや中途解約の可否・方法)が盛り込まれます。

一方、【契約書面】には最終的な契約内容の詳細が網羅されます。契約書面にもサービス内容・料金・期間等は書かれますが、それに加えて契約日や担当者名、契約に関連する商品販売業者の情報(教材販売会社などが別にある場合)や前受金の保全状況など、実際に締結した契約固有の情報が含まれます。

書面交付のタイミングと方法(電子交付の可否など)

交付のタイミングは先述のとおり、概要書面は契約申込を受ける前、契約書面は契約締結後に遅滞なく(できるだけ早く)交付します。具体的には、オンラインで申し込みフォームを送信させる前や、対面であれば申込書に署名させる前に概要書面を渡し、実際に契約が成立した直後から数日以内に契約書面を交付する流れです。交付方法について、従来は原則として紙の書面を手渡しまたは郵送で交付する必要がありました。しかし、2023年6月の法改正により一定の条件下で電子データによる交付(電子交付)が認められるようになりました。現在では、消費者が事前に同意した場合に限り、契約書面・概要書面をPDFファイル等のデータでオンライン送付することが可能です。

ただし電子交付を行うには、事前に書面交付か電子交付かの選択肢を消費者に説明し、同意を得ること、消費者が電子メールやウェブ上で確実に書類を受け取れる環境にあることを確認すること、同意を得た証跡を残すこと等、厳格な手続きを踏む必要があります。

例えば申込画面上で「電子交付に同意します」等の記入を求め、同意後に確認メールを送信する、といったプロセスが推奨されています。もし消費者が電子交付に同意しない場合は、従来どおり紙の書面を郵送する対応が必要です。

電子メールで契約書面を送付した場合、メールが相手に到達した日を起算日としてクーリングオフ期間(8日間)が進行します。そのため送信記録や開封確認の記録を保管しておくことも実務上重要です。電子交付を活用すれば郵送の手間やコスト削減になりますが、事前の同意取得と確実な受領確認を怠らないよう注意しましょう。

遵守しない場合の罰則やリスク

特定商取引法に基づくこれらの義務に違反した場合、事業者にはさまざまなリスクと法的ペナルティが生じます。まず行政上の措置として、所管官庁(消費者庁や経済産業局など)から業務改善指示や業務停止命令等の行政処分を受ける可能性があります。

悪質な場合は社名公表のうえ業務停止となり、事業継続が困難になる恐れもあります。また、違反行為の一部には刑事罰も規定されており、たとえば書面を交付しなかったり虚偽の説明で勧誘したりすると、懲役や罰金刑等の処罰対象となることがあります。(特商法第71条)

法律違反以外にも見逃せないのが、消費者との信頼関係や契約そのものに与える影響です。書面を適切に交付しなかった場合、クーリングオフ期間が進行しないため、消費者は後になってからでも契約解除を主張できる可能性があります。

本来8日を過ぎれば事業者は契約継続を期待できますが、書面不備があると消費者は法的にいつでも解約できる状態が続いてしまいます。さらに、そのような基本ルールの不履行はクレームやトラブルの火種となり、消費生活センター等に苦情が持ち込まれれば行政調査につながることもあります。結果的に事業者の信用失墜やブランドイメージの悪化を招きかねません。

以上のように、特定商取引法の遵守違反は法的リスク(行政処分・罰則)と経営リスク(契約無効化・信用低下)の双方をもたらします。個人事業主で規模が小さい場合でも例外なく法律の適用を受けますので、「自分は大丈夫」と油断せず、確実にルールを守ることが肝要です。

特定商取引法に基づくオンラインレッスンの運営で行政書士が支援できること

特定商取引法への対応は専門用語も多く複雑に感じられるかもしれません。そんな時に心強いのが専門家のサポートです。ここでは、行政書士がどのようにオンラインレッスン事業者の法令対応を支援できるかを紹介します。書類作成のサポート内容や、個人事業主がつまずきやすいポイント、そして実際の相談事例や支援の流れについて説明します。

書面作成のサポート内容

行政書士は契約や法務に関する書類作成のプロフェッショナルとして、特定商取引法対応においても頼れる存在です。具体的には、概要書面と契約書面の作成支援が挙げられます。法律で定められた記載事項を漏らさず盛り込んだ書面テンプレートの作成や、事業者の提供サービス内容に沿った文面調整など、専門知識を活かして適法な契約書類を用意する手助けをしてくれます。特にクーリングオフや中途解約の条項は法律用語が多く難解ですが、行政書士に依頼すれば平易で誤解のない表現で盛り込むことが可能です。

また、書面のレイアウトやフォントサイズなど形式面の要件についてもアドバイスが得られるため、法律基準を満たした書類を効率的に準備できます。さらに、オンラインレッスン特有の事情(例えば電子メールで書面交付する場合の注意点など)も踏まえた実践的なアドバイスを受けられる点は、行政書士支援の大きなメリットです。

個人事業主が法令対応でつまずきやすいポイント

個人事業主が特定商取引法への対応で陥りがちなミスや不安なポイントとして、適用有無の判断と書面交付の手続きが挙げられます。まず、自分の提供するオンラインレッスンが特定継続的役務提供に該当するか否かの判断に迷うケースがあります。「契約期間や料金体系がグレーだが、法律の対象になるのか?」といった悩みは専門知識がないと判断が難しいでしょう。

行政書士に相談すれば、ヒアリングした事業内容から適用有無を的確に判断し、必要な対応を教えてもらえます。次に、書面の交付タイミングや方法でのつまずきも多いポイントです。例えば「オンラインだからメールで送っておけば良いのでは?」と安易に考えてしまいがちですが、前述のように電子交付には厳密な手順があります。

紙で交付する場合でも「どの段階で渡すべきか」「控えはどう保管するか」など実務的な疑問が生じます。こうした点も行政書士が具体的なフローを示しながら指導してくれるため、安心して対応できます。

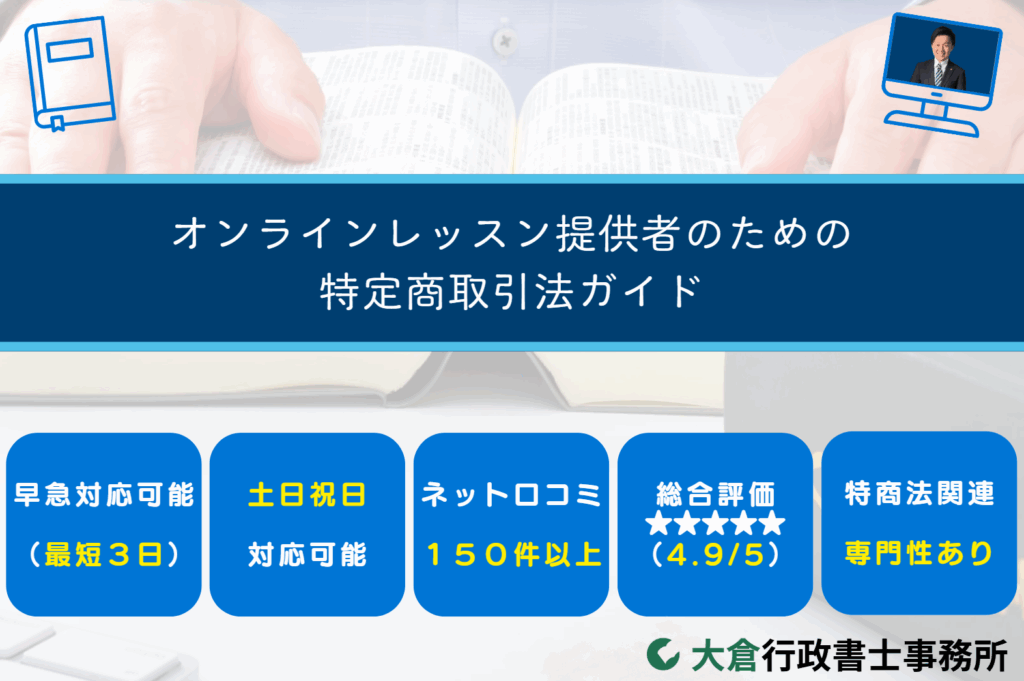

当事務所に依頼する3つのメリット

- 法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。 - 実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。 - 最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

- お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。 - お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。 - 契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。 - 追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。 - 書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。 - 書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント