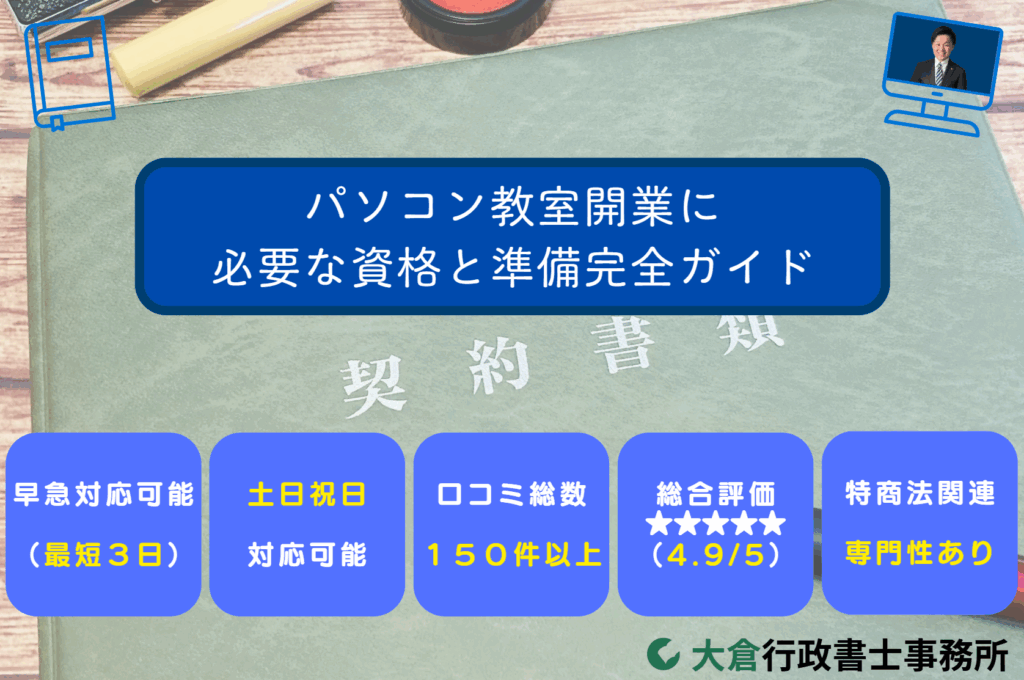

「自分のパソコン教室を開いてみたいけれど、何か特別な資格や許可が必要なのだろうか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。結論から言えば、パソコン教室の開業にあたり特別な国家資格や行政からの許認可は必要ありません。

ただし、教室運営を成功させるにはパソコンスキルや指導力といった能力が重要であり、また事業を円滑に進めるための準備や法律への対応も欠かせません。本記事では、パソコン教室を開業するにあたって知っておきたい資格・スキル面のポイント、開業前後の準備ステップ、そして法的手続きや行政書士のサポートについて分かりやすく解説します。個人事業主としてゼロから教室を立ち上げたい方は、ぜひ参考にしてください。

パソコン教室開業に必要な資格は?

まず気になるのは、「パソコン教室を開業するのに特別な資格がいるのか?」という点でしょう。

結論として、業種特有の免許や資格は必要ありません。誰でも適切な準備さえすればパソコン教室を始めることができます。

しかし、だからといって全く知識がなくても良いわけではなく、開業後に成功するためにはそれなりのスキルや知識、信頼を得るための肩書きが役立つ場合もあります。ここでは、法律上の資格要件と、持っておくと有利な資格・スキルについて説明します。

法律上の資格要件は不要

パソコン教室の開業には、法律上特別な資格や許可申請は要求されていません。公的な学校(いわゆる学校教育法上の「学校」)ではない民間の教室であれば、教育分野の免許がなくても運営可能です。

例えば中学校や高校の教師になるには教員免許が必要ですが、民間のパソコンスクールを開く場合、それは不要です。したがって、基本的には誰でもパソコン教室を始められます。ただし、事業を開始するにあたって税務署へ個人事業の開業届を提出することや、屋号(教室名)を決めて銀行口座を開設することなど、一般的な開業手続きは必要になります。

役立つ資格やスキル

法律上は資格不要とはいえ、指導を行う以上はそれ相応のパソコン知識や技能が求められます。自信を持って教えられる分野を作るためにも、関連する資格を取得しておくと良いでしょう。例えば、MicrosoftOfficeの操作指導が中心なら「MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)」の資格取得は自身のスキル証明になります。

また、IT全般の基礎知識を示す「ITパスポート」や、より高度な「基本情報技術者」などの国家資格も信頼度向上に役立ちます。

プログラミング教室として開業するなら、その使用言語の認定資格や実務経験が強みになるでしょう。さらに、次の「○○インストラクター認定」など、民間団体が発行する指導者向け資格があればアピール材料になります。

- サーティファイ「Javaプログラミング能力認定試験インストラクター認定」

- 一般社団法人日本パソコンインストラクター養成協会(JPIA)「パソコンインストラクター資格」

- NPO法人全国商業高等学校協会(全商)「情報処理検定」指導者資格(民間団体による補助的認定)

- 一般財団法人職業技能振興会「パソコン技能検定インストラクター」

- Pythonエンジニア育成推進協会「Pythonインストラクター認定(社内向け)」

これらは必須ではありませんが、生徒や保護者に安心感を与え、教室選びの決め手になることもあります。また、日商PC検定やパソコン検定(P検)などパソコンスキルを客観的に示す資格も取得しておけば、自身のスキルの裏付けとしてPRに役立つでしょう。

指導経験とコミュニケーション能力

資格以上に重視したいのが、指導経験やコミュニケーション能力です。どれだけパソコンに詳しくても、生徒にうまく教えられなければ教室経営は成り立ちません。過去にパソコン指導の経験があるなら大いに活かしましょう。

未経験の場合でも、開業前に知人や家族に教える機会を作ったり、ボランティアで地域のIT講習を手伝ったりして、教えるスキルを磨いておくことをおすすめします。また、生徒との信頼関係を築く上でコミュニケーション能力は不可欠です。生徒の話に耳を傾け、ニーズや困りごとを汲み取る姿勢、分からないポイントを的確に把握して優しく説明する力が求められます。

こうした能力は資格で証明することは難しいですが、開業後の口コミ評価やリピーター獲得に直結する重要な要素です。

【関連記事】

オンラインレッスン開設時に注意すべき特商法

パソコン教室開業前の準備ステップ

必要なスキルの確認ができたら、次は開業に向けた具体的な準備に取り掛かりましょう。

開業前には、事業計画の策定から資金や設備の用意、集客のための布石まで、やるべきことが多岐にわたります。

一つひとつ確実に進めていくことで、開業後のスタートダッシュがうまく切れるようになります。以下では、パソコン教室開業までの主な準備ステップを3つに分けて解説します。

ビジネスプランの策定

まずはビジネスプラン(事業計画)をしっかり策定しましょう。誰に何を教えるのか(ターゲット層とサービス内容)、料金設定、収支見込み、競合分析などを盛り込んだ計画書を作成することで、自身のビジョンが明確になります。例えば、ターゲットをシニアに絞って基礎操作習得に特化するのか、若い社会人向けにプログラミング講座を提供するのかによって、必要となる設備や教材、宣伝方法も変わってきます。

また、競合となる他のパソコン教室やオンライン講座の存在も調査し、自教室の強み(個別指導、小人数制、出張サービスなど)を打ち出す戦略を立てましょう。この計画段階で、将来的な教室の展開(コース拡充や教室数拡大の構想など)も視野に入れておくと、長期的な指針になります。

資金調達と必要設備の準備

次に、開業資金の把握と調達です。パソコン教室の規模にもよりますが、初期費用として、教室物件の契約金(賃貸の場合の敷金礼金など)や毎月の家賃、パソコンおよび周辺機器の購入費、教材費、広告宣伝費、必要に応じて内装工事費などがかかります。

まずはこれらを洗い出し、概算の資金計画を立てましょう。自己資金で足りなければ、創業融資制度や日本政策金融公庫の教育事業向け融資、小規模事業者持続化補助金など、利用できる制度を調べてみるのも一案です。

資金の目処が立ったら、必要な設備を揃えていきます。生徒用のパソコンは新品・中古も含め性能と予算のバランスを考慮して選定し、台数は想定する同時受講人数に見合った数を用意します。インターネット回線やソフトウェアのライセンス契約も忘れずに行いましょう。

なお、コスト削減のため中古機器を利用する場合は、不具合が起きにくい信頼性の高い製品を選ぶなどの工夫も必要です。机や椅子、ホワイトボード、プリンター等の備品も含め、開業当日に全てが整っている状態を目指します。

集客方法の計画と準備

開業と同時に生徒を集めるため、事前に集客方法の計画と準備を進めておくことも重要です。まず、教室のウェブサイトやSNSアカウントを開設し、開業予定日や提供コースの情報を発信しましょう。開業前からブログで役立つパソコン情報を発信したり、メールマガジンで情報提供を行えば、少しずつ認知度を高めることができます。

また、チラシやポスターを作成して地元に配布・掲示したり、知人や前職の同僚など人脈を通じて告知することも効果的です。さらに、開業記念のキャンペーン(先着○名まで入会金無料など)を企画しておくと、オープン時の反響を得やすくなります。集客計画は、開業後の経営を左右する重要事項ですので、可能な限り具体的にシミュレーションしておきましょう。

パソコン教室開業後の運営初期のポイント

晴れて開業の日を迎えたら、いよいよ実際の教室運営が始まります。開業直後は軌道に乗るまで試行錯誤の連続かもしれませんが、いくつかのポイントを押さえておくことでスムーズなスタートを切ることができます。ここでは、オープン直後の経営者が留意すべき運営上のポイントを紹介します。

オープン時の宣伝戦略

開業したての時期は、とにかく教室の存在を多くの人に知ってもらうことが重要です。事前に準備した広告宣伝を改めて集中的に展開しましょう。具体的には、開業日に合わせてチラシを再配布したり、地域の新聞折込広告を利用する、SNSでキャンペーン情報を頻繁に投稿するなどの施策が考えられます。

また、オープン初日は無料体験イベントや見学会を開催するのも有効です。実際の教室の雰囲気や指導の様子を直接見せることで、参加者の入会へのハードルを下げられます。近隣の店舗や企業と連携してお祝いとしてお花をもらった場合は、それを教室入口に飾りつつSNSで紹介すると、地元のネットワークにもアピールできます。出だしの宣伝を強化することで、最初の生徒獲得へ弾みをつけましょう。

初期の受講生への対応

開業直後に来てくれた最初の受講生たちは、今後の教室運営にとってとても貴重な存在です。彼らに満足してもらい、継続して通っていただくことができれば、その後の口コミや紹介で生徒が増えていく可能性が高まります。

初期の生徒には特に丁寧なヒアリングを行い、期待していることや目標を把握した上で、それに応じた指導プランを提案しましょう。進捗についてもこまめにフィードバックし、困っている様子があればすぐにフォローします。

また、開業したてで至らない点があれば率直に意見をもらい、改善に活かす柔軟さも必要です。「この教室に通って良かった」と思ってもらえる体験を提供できれば、信頼が築かれ、リピーターや紹介につながります。

サービス改善と継続的な集客

運営を開始したら、それで終わりではなく常にサービスの改善を図りましょう。受講生からアンケートを取って授業内容や教材についての意見を集めたり、自身でも毎回のレッスンを振り返って良かった点・課題点を洗い出したりすることが大切です。改善すべき点が見えたら迅速に対応し、教室の品質向上に努めます。

また、並行して継続的な集客活動も怠らないようにしましょう。開業後しばらくは新規入会者が落ち着くかもしれませんが、そのタイミングでブログ更新や地域でのPR活動を継続することが後々の問い合わせにつながります。季節講座や短期集中講座など、新たな企画を打ち出して既存生徒の継続受講や休会者の復帰を促すのも効果的です。サービスの質向上と集客は車の両輪です。両者にバランスよく力を入れ、教室経営を軌道に乗せていきましょう。

パソコン教室開業に必要な手続きと法的チェック

最後に、パソコン教室を開業する際の手続きや法的なチェックポイントについて確認しましょう。

前述のとおり、教育事業としての許認可は不要ですが、ビジネスを始める以上は所定の行政手続きを済ませ、関係する法律を遵守する必要があります。

また、特定商取引法のように消費者保護を目的とした法律も、提供するサービス内容によっては関係してきます。これらを怠ると後々トラブルになりかねないため、開業前にしっかり対応しておきましょう。

開業に必要な各種届出

パソコン教室を開業するにあたり、いくつかの行政手続きが必要です。まず、個人事業主として始める場合は税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。これにより正式に事業開始したことになります(開業後1ヶ月以内が提出目安です)。

また、従業員を雇う場合は労働保険(労災・雇用保険)の加入手続き、社会保険の適用手続きも必要になります。教室名で銀行口座を開設したり、屋号入りの印鑑を作成するなど、事業運営上の準備も行いましょう。

法人として教室を運営する場合は、法務局での法人設立登記が必要です。会社形態にするメリット・デメリット(信用力向上や税制面の違いなど)も踏まえて、形態を検討してください。なお、自宅で教室を開く場合でも、事業所得として確定申告を行う義務が生じる点には留意しましょう。

特定商取引法への対応確認

パソコン教室のサービス内容によっては、特定商取引法への対応が必要になる場合があります。特に、受講契約が長期にわたり総額が高額となる場合(目安として2ヶ月を超える契約期間かつ5万円を超える料金)は、「特定継続的役務提供」として同法の規制対象となります。

この場合、契約前に概要書面(重要事項説明書のようなもの)を交付し、契約締結後には契約書面を交付する義務があります。書面にはサービス内容、期間、料金、事業者情報、クーリング・オフや中途解約に関する事項などを漏れなく記載しなければなりません。

また、契約書面交付後8日以内であれば消費者に無条件解約(クーリング・オフ)を認める旨を伝え、実際に請求が来た場合は速やかに応じる必要があります。なお、8日を過ぎた後の途中解約(中途解約)についても、提供していないサービス分の料金返金や違約金の上限など法律で定められたルールがあり、それに沿った対応が求められます。

これらのルールを守らないと法律違反となり、行政指導や罰則(懲役刑・罰金)を受ける可能性があります。パソコン教室を開業する際は、自身の提供するサービスが特定商取引法の規制対象に当たるか事前に確認し、必要な措置を講じておきましょう。

行政書士が提供できるサポート

開業に際しての各種書類作成や法的チェックに不安がある場合、行政書士など専門家のサポートを活用するのも一つの手です。例えば、特定商取引法に基づく概要書面・契約書面の作成は、法律の専門知識を要する作業です。

行政書士に依頼すれば、必要事項を網羅した契約書類を作成してもらえるため、自分で試行錯誤する手間が省けます。また、ウェブサイトに掲載すべき「特定商取引法に基づく表記」の確認や、利用規約・プライバシーポリシーの整備についても相談可能です。

さらに、開業後に万一クレームや返金トラブルが生じた際の対処法についても助言を受けることができます。行政書士は書類作成のプロとしてだけでなく、小規模事業者の良きパートナーとして、法令遵守の体制作りを支援してくれる存在です。

そうした専門家の力を借りて、安心して事業運営をスタートさせましょう。以上、パソコン教室開業にあたって知っておきたいポイントを解説しました。無資格でも始められるとはいえ、準備や日々の努力が成功の鍵を握ります。しっかりと計画を立て、必要なスキル習得や法令対応を怠らずに進めていきましょう。

開業は決して簡単な道のりではありませんが、情熱を持って準備と運営に取り組めば、きっと道は開けるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、夢のパソコン教室開業を実現してください。あなたのパソコン教室開業の成功を心より応援しております。今後のご活躍をお祈り申し上げます。

【関連記事】

特定継続的役務提供

特定商取引法の規制を受けるパソコン教室の運営

パソコン教室開業時の法定書類の作成はお任せください

「パソコン教室を始めたいけど、法律のことはよくわからない…」「契約書やホームページに必要な表示って、どこまで整備すればいいの?」そんなお悩みを抱えていませんか?パソコン教室の開業は、資格不要で誰でも始められる反面、法令への対応や契約書類の整備を怠ると、思わぬトラブルや行政指導に発展する恐れがあります。

特に「特定商取引法」の対象となるサービスを提供する場合、概要書面や契約書面の整備が必須となります。行政書士は、こうした法定書類の作成や事業運営上の法的チェックに関する専門家です。

「何から始めればいいのか分からない」という段階から、親身にサポートいたします。特にこのようなお悩みをお持ちの方はご相談ください

- パソコン教室の契約内容が特定商取引法の対象になるか不安

- 概要書面・契約書面の法的要件がわからない

- 自作の契約書でトラブルにならないか心配

- 口頭契約でのトラブルを防ぐため、きちんとした書面を用意したい

- 途中解約や返金時のルールを明確にしておきたい

書類のひな型では不安…という方こそ、お任せください。一人ひとりの事業内容・サービス内容に応じて、法的要件を満たしつつ、実務にも即したオリジナルの書類をご提案いたします。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント