プログラミング教育の需要が高まる現代において、自らスクールを立ち上げるという選択は、大きな社会的意義とビジネスチャンスの両面を備えています。しかし、教育サービス、特に「継続的な役務提供」となるスクール事業は、単なる開業準備にとどまらず、特定商取引法をはじめとする各種法令への対応が欠かせません。

なかでも、入学金や長期にわたる指導契約を伴うプログラミングスクールは、「特定継続的役務提供」に該当する可能性が高く、これに伴い法定書面の整備義務が生じます。

本記事では、行政書士として多数の事業者を支援してきた立場から、プログラミングスクールの開業に際して押さえておくべき準備事項、注意点、法的対応について、段階を追ってわかりやすく解説してまいります。

プログラミングスクール開業の魅力と可能性

近年、テクノロジー業界では深刻な人材不足が続いており、あらゆる分野でプログラミングスキルを持つ人材が求められています。こうした時代背景のなかで、プログラミング教育の重要性は年々高まりを見せており、スクール事業は社会的にも経済的にも大きな意義を持つビジネスとなっています。

なぜ今、プログラミングスクールなのか

経済産業省の調査によれば、日本のIT人材は今後ますます不足することが予測されており、2030年には最大で約79万人の人材ギャップが生じる可能性があるとされています。」(参考:経済産業省「IT分野について」)

こうした現状に対応するため、国を挙げてプログラミング教育の導入が進められており、小中学校での必修化や高等教育における専門的カリキュラムの拡充が進行中です。

また、プログラミングを学ぶ層も従来の若年層にとどまらず、社会人や主婦、副業を目指す会社員など、年齢や職業を問わず拡大しています。近年では、転職やキャリアチェンジのためにプログラミングを学ぶ30代〜40代の層も増えており、「大人の学び直し」の一環としてスクールを活用する動きが強まっています。

さらに、フリーランスや副業への関心が高まっていることも、プログラミング教育の需要を後押ししています。自由な働き方を志向する人にとって、プログラミングは場所や時間に縛られずに収入を得られるスキルとして魅力的であり、それを教えるスクールの価値も相対的に高まっているのです。

ビジネスとしての収益性

プログラミングスクールは、教育サービスの中でも比較的高単価なビジネスモデルを構築しやすい分野です。一般的なスクールでは、受講料として月額2万円から10万円程度を設定しており、カリキュラムの内容や受講形式(マンツーマン指導、ライブ講義、動画視聴型など)によって柔軟な価格設計が可能です。

加えて、教材費やサブスクリプション型のオンラインコンテンツ、進路支援や転職保証などのオプションサービスを付加することで、単発の講座提供にとどまらない多層的な収益構造を構築することができます。

また、オンライン指導を主体とすることで、教室の賃料や備品費用などの固定費を大幅に抑えることが可能です。物理的な拠点を必要としないスタイルは、地方在住の起業者や副業としての開業を検討している方にとって、初期投資のハードルを下げる大きな要素となっています。

個人でも始められる柔軟性

プログラミングスクールは、法人だけでなく、個人事業主としても始めやすいビジネスです。特に、元エンジニアやIT業界での実務経験を持つ人が、自らのスキルを活かして小規模なスクールを開業するケースが多く見られます。自身の得意分野に特化したカリキュラムを構築すれば、大手スクールにはない個別性や専門性で差別化することも可能です。

また、最初から大規模なスクールを目指すのではなく、まずは知人やSNS経由での集客により数名の生徒を対象に始め、徐々に口コミや実績をもとに生徒数を増やしていくといったスモールスタート型の開業も有効です。このように、プログラミングスクールは他の業種に比べても「小さく始めて、大きく育てる」柔軟な成長戦略をとることができる点も、大きな魅力の一つと言えるでしょう。

プログラミングスクール開業前に決めておきたいこと

プログラミングスクールの開業を成功に導くには、事前に「どんなスクールを作りたいのか」を具体的に構想することが重要です。教育サービスは、単なる場所や教材の準備だけではなく、ターゲットとする受講者層、カリキュラムの中身、料金プランや契約期間の設計までをトータルに整備しておく必要があります。

これらの基本設計を丁寧に詰めておくことで、法的なトラブルを回避するだけでなく、後の集客や運営の安定性にも大きく影響します。

対象とする受講層を明確に

まず最初に考えるべきは、どのような人たちに向けたスクールにするのかという「ターゲット層」の設定です。たとえば、小学生や中学生を対象としたスクールでは、保護者の理解と信頼を得るための説明体制やサポート体制が求められます。

また、初心者を対象とするのか、すでにある程度スキルを持った中級者や上級者を対象にするのかでも、必要とされる講師のスキルや教材、授業スタイルはまったく異なります。さらに、受講スタイルとしてオンライン形式を採用するのか、通学型で対面指導を重視するのかによって、設備投資の規模や運営形態も変わってきます。このように、受講対象者を明確に定めることは、スクールのコンセプトづくりの根幹とも言える重要な作業です。

料金体系と契約期間の設計

プログラミングスクールにおいて料金体系の設計は、単なる金額設定以上に、受講者の信頼を得るうえで極めて重要な要素です。料金の根拠が不明確であったり、契約条件が曖昧なままであったりすると、後に法的トラブルへと発展する可能性があります。

講座の期間については、1回完結型の単発講座もあれば、3か月・6か月・1年といった中長期の継続的講座もあります。長期間の契約を結ぶ場合は、特定商取引法に基づく「特定継続的役務提供(後述します。)」に該当する可能性があるため、法定書面の整備が不可欠です。

料金については、入学金や教材費の有無、月謝制か一括払いかなどを明確にし、契約書等に正確に記載しておくことが求められます。また、キャンペーン価格や割引制度を導入する場合には、期間や条件を明示し、受講者が誤認しないよう注意が必要です。

加えて、途中解約時の返金規定や、未受講分の精算方法なども、開業前にあらかじめ整備しておくべき項目です。これらを明文化しておくことで、トラブル発生時にも冷静かつ迅速に対応でき、事業としての信頼性を高めることができます。

【関連記事】

オンラインレッスン提供者のための特定商取引法ガイド

オンラインレッスン開設時に注意すべき特商法のポイント

特定商取引法への対応とリスク回避

先述のとおり、プログラミングスクールを開業するにあたって、非常に重要となるのが「特定商取引法」への対応です。特に、受講期間が長期に及び、かつ一定金額以上の受講料を伴う契約を締結する場合には、法律上「特定継続的役務提供」に該当する可能性があり、法定の書面を交付する義務が生じます。

この義務を怠ると、契約が無効とされたり、行政指導や処分の対象となるおそれもあります。受講生との信頼関係を築く意味でも、そして事業を継続的に安定させる意味でも、特定商取引法の理解と実践は避けて通れない課題です。

「特定継続的役務提供」とは何か

特定商取引法において、「特定継続的役務提供」とは、消費者と事業者の間で一定期間にわたり継続して提供されるサービスのうち、消費者保護の観点から法的規制が必要とされる6つの業種に該当するものを指します。

具体的には、語学教室、家庭教師、結婚相談所、学習塾、パソコン教室、エステティックサービスの6業種が定められており、それぞれ一定期間と料金の条件を満たす場合に該当します。

プログラミングスクールは、形式によって「学習塾」または「パソコン教室」とみなされることが多く、特に対面指導や講師付きカリキュラムを行う場合には、ほぼ確実にいずれかの類型に該当すると考えるべきです。該当するかどうかの判断基準としては、まず役務提供の期間が2か月を超えるかどうか、そして対価の総額が5万円を超えるかどうかの2点が挙げられます。この両方を満たした場合には、特定継続的役務提供とみなされ、法定書面の交付が義務づけられることになります。

必要となる法定書面

特定継続的役務提供に該当する場合、事業者は「概要書面」と「契約書面」という2種類の書面を、それぞれ決められたタイミングで交付しなければなりません。

まず、勧誘時点において交付が必要なのが「概要書面」です。この書面には、役務の名称や内容、提供期間、費用の総額、支払方法、役務提供の場所、解約・中途解約時の精算方法、クーリングオフ制度の存在など、消費者が契約を判断するために必要な情報を事前に明示する義務があります。

次に、契約が成立した際には「契約書面」の交付が必要です。こちらは契約そのものを証明する書類としての性格を持ち、概要書面の内容を再度正確に記載するとともに、当事者の氏名、契約締結日、クーリングオフの申出先や方法などを含めた詳細な記載が求められます。なお、これらの書面は法律で定められた書式や記載事項に基づいて正確に作成しなければならず、記載漏れや誤りがあると、後述のように重大なリスクを招く可能性があります。

書面不備のリスクと行政処分

概要書面や契約書面の内容に不備があったり、そもそも交付されていない場合、契約はクーリングオフの対象となるだけでなく、消費者からの申し立てにより契約取消や無効の対象とされる可能性もあります。加えて、消費者庁や各地の消費生活センターへの通報が行われた場合、行政からの調査や指導、場合によっては業務改善命令などの行政処分が下されることにもつながります。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、行政書士など法務の専門家による書面整備が極めて有効です。行政書士であれば、特定商取引法の条文や最新の行政通達に基づき、対象となる事業形態を的確に分析したうえで、個々のスクールの実態に即した概要書面・契約書面を作成することが可能です。

また、開業時のアドバイスだけでなく、定期的な契約見直しの助言や、消費者からの問い合わせに備えた対応策の整備など、スクール運営を継続的に支援する体制を整えることもできます。

【関連記事】

パソコン教室開業に必要な資格と準備完全ガイド

学習塾と特定商取引法:特定継続的役務提供の要件と書面作成

行政書士によるプログラミングスクール開業支援とは

プログラミングスクールの開業には、熱意や指導力だけでなく、法的な裏付けをもった「事業設計」が欠かせません。特に長期間の契約を前提とした継続的な役務提供には、特定商取引法などの法令が関係してくるため、形式だけ整えても不十分な場合があります。

行政書士は単なる「書類屋」ではなく、教育サービスが安心・安全に運営されるためのパートナーとして、法的な観点から事業全体を支援します。

書面の整備だけではない総合サポート

行政書士が提供する支援は、法定書面の作成にとどまりません。まず、開業時に必要となる「概要書面」や「契約書面」は、特定商取引法において定められた形式と記載内容が求められます。行政処分や契約無効を避けるためには、形式的に正しいだけでなく、実際のサービス内容と齟齬のない文章を作成する必要があります。

加えて、近年ではウェブサイトやSNSを通じた集客が主流となっており、表示内容が特商法・景品表示法に抵触していないかも重要な確認ポイントです。たとえば「必ず就職できます」「何日でマスター可能」など、誇大広告とみなされる文言が使われていないか、行政書士が法的視点でチェックを行います。

また、万が一、契約後に受講者からクーリングオフの申し出があった場合の対応方法についても、事前に助言を受けておくことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。契約時に何を説明し、どのように記録を残すべきかといった運用面のアドバイスも含め、実務に即したサポートを行うのが行政書士の役割です。

個人事業主・法人設立の手続き支援

プログラミングスクールは、個人事業主として開業するケースも多く見られますが、生徒数が増えるにつれて法人化を検討する方も少なくありません。行政書士は、法人設立に際して必要となる定款の作成、会社設立に伴う諸手続き(登記は司法書士に委託します。)まで、一貫した支援を提供できます。

また、単に会社を作るだけでなく、教育ビジネスに適した設立形態や目的欄の記載、事業開始後の行政対応までを見据えた設計を行うことで、他の業種との差別化を図ることができます。行政書士はこうした法的・手続的な側面から、スクール運営の土台を整え、無駄のないスタートアップを支援します。

消費者トラブル対応や改善助言

教育サービスでは、いかに誠実に運営していても、一定の割合で受講者とのトラブルが発生する可能性があります。たとえば、途中退会に伴う返金をめぐる争いや、「説明された内容と違う」といったクレーム対応などです。

こうした場合に備えて、行政書士は契約時点での文言や説明方法、証拠の残し方などをあらかじめ整備し、万一の際にも事業者が適切に対応できるように支援します。特商法上、契約書の内容があいまいであることや、法定事項が欠けていることで、返金義務が生じてしまうケースもあるため、事前の予防措置が極めて重要です。

さらに、単発的な相談だけでなく、スクール運営における業務改善の視点から、説明方法や契約フロー、情報提供手順の見直しといった助言も可能です。特商法や個人情報保護法など、教育事業に関わる法令全般を踏まえて、法令順守体制を整備しておくことで、長期的かつ安定した経営を目指すことができます。

行政書士は、こうした日々の運営の中にある「見落としがちなリスク」を丁寧に拾い上げ、経営者が本来の業務に専念できる環境づくりを支えています。

成功するプログラミングスクール運営のコツと失敗回避策

プログラミングスクールを開業した後、軌道に乗せて継続的に受講者を集めるためには、「集客」と「継続率」の2つの柱を意識した運営が欠かせません。単に良質なカリキュラムを用意するだけでは不十分であり、受講希望者との信頼関係を築くための情報開示、契約条件の透明化、そしてトラブルに備えた法的整備が不可欠となります。以下では、実際の現場で起きやすい課題とその回避策、また安定運営のための具体的な工夫について解説していきます。

集客と信頼構築のポイント

プログラミングスクールを開業して最初に直面する壁が「どうやって集客するか」です。まず重要なのは、講師や運営者の実績を正しく、かつ魅力的に伝えることです。特に個人経営や小規模スクールの場合は、知名度や広告予算に限りがあるため、自らのキャリアや教育実績を前面に出して信頼感を高める必要があります。たとえば「現役エンジニアが指導」「元大手企業の開発経験者がマンツーマンで教える」といった具体的な表現が有効です。

また、初回の心理的ハードルを下げるために、無料体験授業や個別説明会を実施することも効果的です。特に未経験者や子どもを持つ保護者にとっては、実際に教室や講師の雰囲気を見てから決断できる機会があると安心感につながります。ここでの対応が丁寧であれば、その場で申込を決めるケースも多く、重要な接点となります。

さらに、近年はSNSやYouTubeなどのメディアを活用して、自らのスクールの魅力を継続的に発信することが成功の鍵となっています。授業の一部を切り抜いた動画、受講生の成果発表、卒業生インタビューなどを発信すれば、「このスクールで学んだらこんなふうに成長できるのか」というイメージを持ってもらいやすくなります。広告費をかけずとも、真摯で継続的な発信がファンを生み、口コミへとつながっていきます。

トラブルになりやすい落とし穴

プログラミングスクール運営において最も注意すべきは、契約や対応の不備による受講者とのトラブルです。特に多いのが、中途解約に関する返金条件をめぐるトラブルです。たとえば「6か月コースで一括払いをしたが、2か月でやめたい場合にいくら返金されるのか」という問いに対し、契約書や概要書面に明確な記載がなければ、消費者からの不満が生まれやすくなります。返金対応をめぐってトラブルが起これば、評判にも直結するため、特定商取引法上の要件を満たす形で、契約前にきちんと説明し書面化することが極めて重要です。

また、講師や教材の変更も、受講者の満足度に大きく影響します。仮に担当講師が変更となる場合、その理由や代替講師のスキルについて、丁寧な説明を行う必要があります。教材についても「最新の開発環境に対応するため変更しました」といった明確な根拠を添えることで、受講者の納得を得やすくなります。逆に、説明なしに一方的な変更を行うと「聞いていた話と違う」と不信感を招きかねません。

さらに、広告表現の中には特に注意が必要なものがあります。たとえば「このスクールに通えば必ず就職できます」といった断定的な表現は、不実告知として特定商取引法違反となる可能性があります。実際には多くの卒業生が就職していたとしても、「就職率90%(2024年卒業生実績)」など、根拠を明示したうえで事実ベースの表現にとどめる必要があります。誇張表現や過度な保証は、期待値とのギャップを生み、トラブルの温床となり得ます。

長く続けるための運営ノウハウ

スクールを持続的に運営するためには、受講者の声を継続的に吸い上げ、それを反映する仕組みが欠かせません。そのためには、定期的なアンケートの実施や面談を通じて、授業の満足度・要望・不満点などを把握し、改善に活かす取り組みが効果的です。特に、卒業生からのフィードバックは、講座設計や広告文の見直しにも役立ちます。

また、開業当初に作成した契約書や概要書面は、法改正や運営実態の変化に合わせて定期的に見直すことが必要です。契約書の中に不適切な表現が残っていたり、実際のサービス内容と齟齬があったりすると、トラブルの火種になります。書面は一度作って終わりではなく、運営の進化に合わせて柔軟に改訂していく姿勢が重要です。

さらに、スクール運営には教育サービスの知見だけでなく、法務・会計・税務の知識も求められます。こうした領域をすべて自力で対応するのは困難なため、行政書士や税理士など専門家との連携体制を早期に構築しておくことを強くお勧めします。行政書士は契約書類の法的整備やクーリングオフ対応のアドバイスなど、安心してサービスを提供するための基盤を支援します。一方、税理士は売上管理や節税対策を通じて、経営面の健全性を保つ役割を果たします。こうした外部の専門家をチームとして取り込むことで、スクールの安定経営と信頼性の向上につながります。

このように、プログラミングスクールの開業は、社会的ニーズに応えると同時に、事業者としてもやりがいのあるビジネスモデルです。しかし、法令への対応が不十分であると、せっかくの努力が無駄になってしまうリスクもあります。

とくに、特定商取引法に基づく概要書面・契約書面の整備は、法律上の義務であるだけでなく、顧客との信頼関係を築く基盤ともなります。行政書士として、そうした「法令順守による健全な教育事業」の実現をお手伝いしています。開業をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

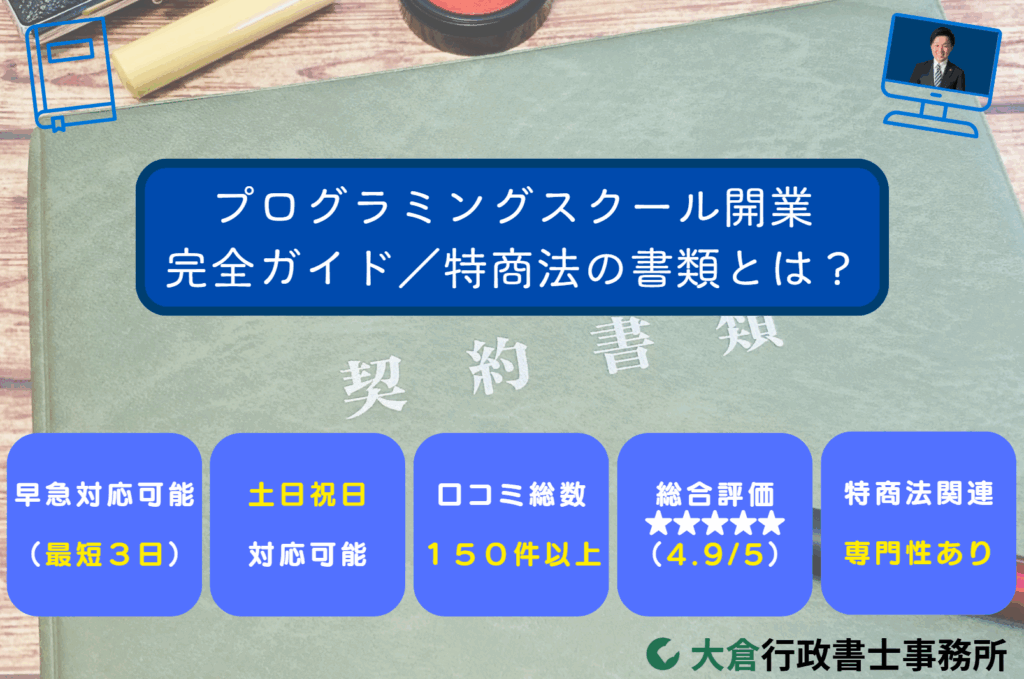

プログラミングスクール開業に要する法書面の作成はお任せください

プログラミングスクールの開業に要する概要書面や契約書面などの作成はお任せください。

下記には、当事務所にご依頼いただくメリット、手続の流れ、料金、お問い合わせフォームなどを記載しております。

当事務所に依頼する3つのメリット

法定記載事項を網羅した正確な書面が作成できる

特定商取引法に基づく概要書面および契約書面には、記載しなければならない法定項目が詳細に定められており、記載漏れや形式不備があると契約無効や行政処分のリスクも生じます。当行政書士事務所に依頼することで、こうした複雑な要件をすべて満たした正確な書類を作成してもらえるため、安心して運用できます。

実務に沿った運用指導が受けられる

概要書面や契約書面は「作成して終わり」ではなく、どの段階で、どのように交付し、何を説明すべきかといった実務運用が極めて重要です。当行政書士事務所は、実際のクリニック業務の流れに即して、説明する用語内容や、契約締結の手順などを詳しく説明しますので、違反リスクの少ない運営が可能となります。

最新の法改正や実務動向に対応できる

特定商取引法は定期的に改正が行われており、例えば近年では書面交付の電子化が一部認められるようになるなど、事業者側に求められる対応も変化しています。行政書士はこうした法改正にも精通しているため、時代に合った内容の書類整備や契約運用が可能になります。自力では見落としがちな法的変更点にも素早く対応できるため、常に適法な状態を維持するうえでの強力な支援となります。

料金表

当サービスの費用は明瞭な定額制となっております。

| 内容 | 料金 | 詳細 |

| ⑴概要書面・契約書面の作成 ⑵契約手順の説明書 |

55,000円 | 事前相談からヒアリング、書類の作成・納品までの一連のサービス費用が含まれています。追加料金なしで、2種類の書面を一括して作成いたします。t契約の手順書もお付けします。 |

| 選択プラン | ||

| ⑶電子交付対応 | 11,000円 | 電子交付対応では、書面をWord文書で提供し、サービス利用者への電子交付に必要な同意取得の方法や手順についてアドバイスいたします。 |

※上記料金以外に、特殊なご要望や追加の書類作成が発生しない限り、基本的に追加費用はございません。

手続きの流れ

当事務所へのご依頼から書類お渡しまでの一般的な流れをご説明します。初めての方でも安心してご利用いただけるよう、丁寧に対応いたします。

お問い合わせ・ご相談

まずはお問い合わせフォームやお電話等でお気軽にご相談ください。業種や事業内容、ご依頼の概要をお伺いします(この段階では費用はかかりません)。

お見積りのご提示

ヒアリングした内容にもとづき、正式にサービス提供する場合の費用のお見積りを提示いたします。基本的には前述の定額料金ですが、もし特殊な事情で追加料金が生じる場合はこの時点でご説明します。お見積りにご納得いただいた上で正式にご依頼ください。

契約締結

当事務所にて委任契約書を作成し、電子形式で締結していただきます。

追加質問のお伺い

書面作成に必要な事項について詳しくお伺いします。サービスの内容・特徴、提供条件、料金体系、契約条件(解約条件や返金規定等)などをメールにてお伺いいたします。

書類の作成

お伺いした内容を踏まえて、概要書面および契約書面を作成します。法律用語が多く難解になりすぎないよう配慮しつつ、法定事項を漏れなく盛り込んだ書類案を作成いたします。通常、1週間程度でドラフト(下書き)をご用意し、一度内容をご確認いただきます。ご要望に応じて修正を加え、最終版を完成させます。

書類の納品

完成した書類を納品いたします。基本的には電子データ(Word文書やPDFなど)でお渡しいたしますので、お客様の方で必要部数を印刷してご利用いただけます。また、納品後の運用方法についてもご不明点があれば納品から1か月はサポートいたします。作成した書類を実際にお客様が顧客に交付する際の手順や留意点などについてもご説明できますので、安心してご利用いただけます。

以上がご依頼から納品までの基本的な流れです。不明点がございましたら各段階で遠慮なくご質問ください。当事務所が責任を持ってサポートいたします。

お問い合わせ

お問い合わせは電話「0743-83-2162」又は下記「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。

【関連記事】

>特定商取引法ガイド

>消費者庁

コメント