奈良県で中古品の売買ビジネス(リユースビジネス)を始めるには、古物商許可を取得することが法律で義務付けられています。この記事では、これから古物商を始めたい初心者の方、すでに古物商として営業していて変更届などの手続きが必要な方、さらに中古車販売や質屋、買取業などの法人の方向けに、奈良県における古物商許可申請とその後の手続きについて詳しく解説します。

行政書士の専門知識にもとづき、古物商許可とは何か、許可が必要なケース、奈良県での許可申請の流れと必要書類、取得後の遵守事項や古物商変更届の方法までを網羅しています。専門的で信頼感のある内容でまとめましたので、奈良市・生駒市をはじめ奈良県内で古物商許可の取得や変更を検討されている方はぜひ参考にしてください。

古物商許可とは?中古品ビジネスに必要な理由

このトピックでは、古物商許可の基本について解説します。古物商許可とは何か、どんな場合に許可が必要になるのか、そして無許可で営業した場合のリスクや罰則について説明します。

古物商許可とは?

古物商許可とは、簡潔に言えば「中古品(古物)の売買業」を営むために必要な公的な許可です。古物営業法という法律に基づき、営業を始める前に各都道府県の公安委員会(奈良県では奈良県公安委員会)の許可を受けなければなりません。許可を取得すると、公安委員会から古物商許可証(許可番号)が交付されます。

この許可証は、あなたが中古品の売買を合法的に営めることを示す証明書です。

「古物」とは一度でも使用された物品や、未使用でも他人から買い取った物品などを指し、その範囲は幅広く、衣類・家具・家電・工具・書籍・貴金属・自動車など多岐にわたります。個人間での単なる不要品の売買ではなく、営利目的で中古品を仕入れて販売する場合に古物商許可が必要となります。奈良県内でリサイクルショップを開業したり、ネットで中古品を仕入れて販売する副業を始めたりする際は、この許可が必須となるわけです。

古物商許可が必要なケース

古物商許可は、営利目的で中古品の取引を行うほとんどのケースで必要になります。以下のような例では許可が必要と考えてください。

- リサイクルショップ・古着屋の開業

店頭や倉庫で中古品を仕入れて販売するビジネス全般(衣類、家具、雑貨、電化製品など)。 - 中古車・バイク販売業

中古自動車やオートバイを買い取り、販売する事業(中古車販売店、バイクショップ等)。 - 質屋・ブランド品買取販売

ブランドバッグや貴金属、時計などを質入れ・買取し、再販する業態。 - ネットでの中古品転売

メルカリやヤフオク、独自のECサイトなどを通じて、中古品を仕入れて転売する副業・事業(スニーカーやゲーム機、古本などジャンルを問わず)。

上記のように、利益を得る目的で中古品を継続的に売買する場合は個人・法人を問わず古物商許可が必要です。例えば、フリマアプリで自分の使わなくなった品を売る程度であれば許可は不要ですが、仕入れた中古品を転売して利益を上げている場合はたとえ少額でも許可が求められます。

よく「年間○万円までなら許可なしでも古物営業できる」という誤解がありますが、そのような金額基準は存在しません。1円でも利益目的であれば許可が必要です。なお、古物商許可は個人事業主としても法人としても取得可能で、法人の場合は代表者とは別に営業の実務を担う「古物商管理者」を選任する必要があります。

【関連記事】

古物商許可とは何か?古物商サイト運営に必要な許可の基本

無許可で営業した場合の罰則

古物商許可を取得せずに中古品ビジネスを行うことは法律違反です。無許可営業が発覚した場合、古物営業法違反として厳しい罰則が科される可能性があります。具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。これは非常に重い罰則であり、悪質な場合には懲役刑もあり得るということです。

また、無許可営業が明るみに出れば行政処分として営業停止命令や許可の不交付(今後一定期間は許可が取れなくなる)などを受ける恐れもあります。さらに、取引先や顧客からの信用も失墜してしまいます。一度そうした違反歴が付けば、たとえ後から慌てて許可を取ろうとしても信用回復は容易ではありません。

奈良県内でも、中古品取引の適正化と盗品の流通防止のため警察による監視が行われています。古物営業を営むなら必ず事前に許可を取得することが安全・確実な経営への第一歩です。

古物商許可の申請手続き(奈良県で取得するには)

このトピックでは、奈良県における古物商許可申請の具体的な手続きについて解説します。許可を取得するための要件や申請の流れ、必要な書類、および申請にかかる費用などを詳しく説明します。初めて申請する方でも分かりやすいよう、順を追って確認していきましょう。

古物商許可申請の要件(誰が申請できるか)

古物商許可は誰でも申請できるわけではなく、法律で定められた一定の欠格事由(許可を受けられない条件)に該当しないことが求められます。主な要件・欠格事由は以下のとおりです。

- 成人であること(未成年者は原則取得不可。※18歳以上の成年であれば申請可能ですが、未成年が事業を営む場合は法定代理人の同意等が必要となります)。

- 破産者で復権を得ていない者でないこと(破産手続中で免責許可などの復権を得ていない場合は不可)。

- 一定の犯罪歴がないこと(禁錮以上の刑、または古物営業に関する特定の犯罪で罰金刑を受け、その刑の執行終了から5年が経過していない場合などは不可)。

- 住居が不定でないこと(住所が定まっていないような場合は不可)。

- 過去に古物商許可を取り消されてから5年が経過していない者でないこと(違反等で許可取消処分を受けた人は一定期間申請不可)。

- 暴力団員やその関係者でないこと(反社会的勢力に属する人は許可を受けられません)。

- 心身ともに支障なく業務を行えること(極端な精神的障害等により適正な営業が困難な場合は不可)。

以上のような欠格事由に該当しなければ、原則として古物商許可の申請を行うことができます。個人で申請する場合は申請者本人について、法人で申請する場合は代表者および役員全員についてこの欠格事由の審査が行われます。

また、古物商許可を得るには営業所(主たる事務所)の所在地が必要です。自宅で営業する場合も「営業所」として使用可能な場所かどうか確認されます。例えば、賃貸物件で営業するなら賃貸借契約書で営業用途が許可されているか、同居家族の承諾があるか等も事前にチェックしておきましょう。

古物商許可申請の流れ(申請先と審査期間)

古物商許可申請の手続きは、以下のステップで進めます。

- 申請窓口の確認

営業所(主たる営業所)所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)が窓口になります。奈良県内であれば、奈良県警の各警察署で申請を受け付けています(奈良警察署、生駒警察署、田原本警察署、宇陀警察署、御所警察署、十津川警察署、さくら警察署等の分庁舎も含む)。自身の営業所住所を所轄する警察署を事前に確認しましょう。 - 必要書類の準備

後述する申請書類一式と添付書類を揃えます。個人申請か法人申請かで必要書類が若干異なりますが、住民票や身分証明書など取得に時間がかかる書類もあるため早めに準備します。 - 警察署へ申請書類の提出

管轄の警察署窓口に書類を提出し、申請手数料(奈良県収入証紙で19,000円)を納付します。窓口では書類審査が行われ、不備がなければ正式に受理されます。 - 審査・許可証の交付

警察による審査期間はおおむね40日程度です。奈良県でも申請から約1ヶ月半〜2ヶ月ほどで許可がおります。許可が下りると警察署から申請者へ電話連絡があります。その後、警察署で古物商許可証が交付されます。

以上が大まかな流れです。特に問題がなければ、申請から約40日後には許可証を受け取れるでしょう。許可証を受領したら、晴れて営業を開始できます。なお、申請手数料の19,000円は不許可になっても返金されません。書類不備や欠格事項がないよう万全を期して申請することが大切です。

古物商許可申請に必要な書類と費用

古物商許可申請には、所定の申請書類と多数の添付書類が必要です。主な必要書類は以下のとおりです。

- 古物商許可申請書(規定様式第1号)

奈良県公安委員会宛ての申請書です。申請者の情報や営業所の住所、取扱い予定の古物の種類などを記入します。 - 住民票の写し(本籍記載のもの)

個人申請では申請者本人、法人申請では役員全員分が必要です(外国籍の方は国籍等記載)。 - 身分証明書

本籍地の市町村が発行する証明書で、「破産していないこと」「後見等を受けていないこと」を証明するものです。個人・法人とも申請者や役員全員分が必要になります。 - 誓約書

法令遵守等を誓約する書面です。定型の様式に署名押印します。個人申請では申請者、法人申請では代表者および役員全員分が提出されます。 - 略歴書

過去5年間の職歴等を記載する書面です。こちらも申請者本人(法人の場合は役員全員と管理者)が用意します。 - 登記事項証明書(登記簿謄本)

法人申請の場合のみ提出(発行後3ヶ月以内のもの)。会社の現在事項証明書を法務局で取得します。 - 定款の写し

こちらも法人のみ必要。会社の定款コピーを用意します(株式会社等の場合)。 - 営業所の使用権限を証する書類

営業所が賃貸物件である場合、その賃貸借契約書のコピー等です。自己所有物件なら不要ですが、賃貸なら「営業用に使用してよい」旨の条項や大家の承諾があることが確認できる資料を添付します。 - URL使用権限を疎明する資料

インターネット上で古物取引を行う場合のみ必要です。例えば自社サイトで販売する場合は、ドメインの登録情報やサイトのスクリーンショット、フリマアプリのアカウント画面など、申請者がそのサイトを使用できることを示す資料を提出します。

以上の書類を一式揃える必要があります。書類取得には、市役所や法務局への申請手数料も若干かかります(例:住民票数百円、身分証明書数百円など)。主な費用としては奈良県収入証紙19,000円(申請手数料)と、各種証明書発行手数料の合計でおよそ20,000円前後と見積もっておくとよいでしょう。

なお、奈良県に限らず古物商許可に有効期限はありません。一度許可を取得すれば年会費等はなく、更新手続きも不要で一生涯有効に使えます。ただし、後述するように営業内容に変更が生じた際にはその都度届出が必要になりますので、許可取得後も引き続き適切な手続きを行うことが重要です。

【関連記事】

古物商で必要なURL使用承諾書ってなに?

古物商でURLを後から追加することはできる?

古物商の許可に必要な定款の目的とは?

古物商許可取得後の義務と注意点

このトピックでは、古物商許可を取得した後に遵守しなければならない義務や注意点について説明します。古物台帳の管理や取引時の本人確認、許可証の掲示義務やウェブサイトでの表示、さらに警察への各種届出など、古物営業を適正に行うためのポイントを解説します。

古物台帳の管理と取引時の本人確認

古物商許可を取得した後、営業を行う上でまず重要なのが取引の記録と本人確認です。古物営業法では、古物商が中古品の取引(特に仕入れ)を行う際、以下の義務が課されています。

古物台帳(取引台帳)の作成・備付け

中古品を買い取ったり販売したりした際には、その都度「古物台帳」と呼ばれる取引記録簿に内容を記載する義務があります。取引日、相手の氏名・住所、品物の種類や数量、刻印や特徴などを細かく記録し、帳簿は3年間保存します。

取引相手の本人確認

特に中古品を仕入れる(買い取る)場合には、相手が盗品の持ち主でないことを確認するため、運転免許証などにより相手の身元確認を行わなければなりません。相手が法人なら法人名や担当者名も確認・記録します。確認した証として身分証の番号等も台帳に残すことが望ましいです。

これらの義務を怠ると、盗品が流通するリスクを高めるだけでなく、古物営業法違反として罰則の対象になり得ます。奈良県警でも、古物商への立ち入り検査や台帳確認が行われることがありますので、日々の取引について確実に記録・確認を実施しましょう。

許可証の掲示義務とウェブサイトでの表示

古物商許可を取得したら、営業所に古物商標識の掲示を行う義務があります。標識は営業所の見やすい場所に掲示してください。お客様や警察官が立ち入った際に、一目で許可の有無がわかるようにするためです。

また、インターネット上で古物の取引を行う場合にも表示義務があります。具体的には、自社のECサイトやオークションサイトのプロフィール欄などに、古物商許可の番号や公安委員会名(例:「奈良県公安委員会第○○号」)を明記しなければなりません。

フリマアプリのアカウントで事業として販売する場合も、プロフィールや出品ページに許可番号を記載することが求められます。これを怠ると利用規約違反になるケースもありますし、何より購入者に対して適法に営業している安心感を与えるためにも重要です。

その他の遵守事項と警察への協力

古物商として営業を続けるにあたり、その他にも知っておくべき遵守事項があります。

- 警察からの照会・立ち入りへの協力

警察は盗難品の流通防止のため、古物商に対して取引記録の提出を求めたり、営業所への立ち入り検査を行う権限があります。そうした正当な職務質問や検査には誠実に対応し、協力する義務があります。拒否したり虚偽の報告をすると罰則対象となります。 - 許可証の携帯

営業所外で古物の取引を行う際(出張買取等)は、許可証の写しを携帯し提示できるようにすることが推奨されます。他県で仕入れをする場合も同様です。 - 定期報告

通常、古物商には定期的な営業報告の提出義務はありません。ただし、業界団体などに加盟した場合は独自の報告が求められることもありますので、所属団体の規則も確認してください。 - 防犯措置

取扱商品によっては防犯設備の設置(例えば高額買取品の保管場所に防犯カメラを付ける等)が推奨される場合もあります。特に盗難されやすい品を扱う業者は自主的に安全管理に努めましょう。

最後に、営業中に事業内容や身分に変更が生じた場合の手続きについて触れておきます。古物商許可は取得して終わりではなく、その後も変更届出などの手続きが必要になる場合があります。次のトピックでは、古物商の変更届について詳しく説明します。

古物商の変更届と当事務所によるサポート

このトピックでは、古物商許可取得後に事業内容や登録情報に変更が生じた場合の手続きと、当事務所がお手伝いできるサポート内容について解説します。古物商許可の変更届が必要となるケースや、その届出方法・期限、そして古物商許可申請や変更手続きを行政書士に依頼するメリット(当事務所の強み)について説明します。

古物商変更届が必要となるケース

古物商許可を取得した後、許可証に記載された情報や申請時の内容に変更が生じた場合は、公安委員会への届出が必要です。具体的に届出が必要となる主なケースは次のとおりです。

住所(営業所所在地)の変更や追加・廃止

営業所を移転する場合や、新たに支店(営業所)を開設・閉鎖する場合。特に主たる営業所の所在地を変更する場合は重要で、変更先が奈良県内であれば奈良県公安委員会への届出、奈良県から他府県へ移転する場合は移転先の公安委員会で新たな変更手続が必要になります。

氏名・名称の変更

個人で改姓した場合や、法人の商号を変更した場合。許可証の名義が変わるため届出が必要です(併せて許可証の書換申請も必要になります)。

役員や管理者の変更

法人の場合で新たに役員を追加・交代した、あるいは古物営業の管理者を変更した場合。役員の氏名・住所変更も含め、変更があれば届出対象です。

取扱品目の変更

主たる取り扱い古物の区分を追加・変更する場合。古物の13品目区分で当初申請と異なる品を新たに扱い始めた場合も届出事項となります。

ホームページURLの変更

インターネット取引を行うサイトのURLを変更したり、新たなサイトを開設した場合。事前に届出したURLに変更があるときはその届出が必要です。

上記以外にも、申請内容で公安委員会に届けていた事項(例えば法人の本店所在地や資本金の額等)に変更が生じた場合は届出が必要となります。

変更届が必要な状況に該当しながら届出を怠ると、変更内容を放置していると、行政指導や取引先から指摘を受けるおそれもあります。「うっかり届け出を忘れていた」ということがないよう、変更があったら速やかに対応しましょう。

【関連記事】

古物商の住所変更の方法

変更届の手続き方法と期限

古物商の変更届には、事前届出と事後届出の2種類があります。これは変更内容によって届出のタイミングが異なるためです。

事前の届出

主たる営業所の所在地や営業所の新設・移転・廃止など、主要な事項を変更する場合には、変更する日(予定日)の3日前までに届出を行う必要があります。例えば「○月○日に新店舗をオープンする」場合は、その3日前までに所定の様式(第5号様式)で公安委員会に届出書を提出します。提出先は主たる営業所の管轄警察署経由で行います。

事後の届出

上記以外の変更(氏名や名称の変更、役員の交替、取扱品目の変更など)は、変更があった日から14日以内(登記事項証明書が必要な法人事項の場合は20日以内)に届出を提出します。こちらは変更後速やかに、所定の様式第6号で公安委員会(管轄警察署経由)へ届け出ます。

届出の提出先は基本的に営業所を管轄する警察署の防犯係窓口です。変更届自体には手数料はかかりません。しかし、変更内容が許可証の記載事項に該当する場合(例えば氏名や住所変更など)は、許可証の書換申請を行う必要があり、これには奈良県では手数料1,500円がかかります。

例えば、奈良市内で営業していた店舗を生駒市内に移転した場合は、移転3日前までに奈良県公安委員会へ事前届出を行います。届出の際には変更内容を証明する書類(例:新住所の住民票や登記事項証明書など)も添付しますので、忘れずに準備してください。

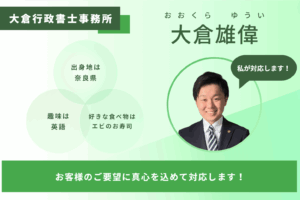

行政書士に依頼するメリットと当事務所の強み

古物商許可の申請や変更届の手続きは、自分でも可能とはいえ専門用語も多く、書類集めや警察署とのやり取りに時間と労力を要します。ここで、行政書士に依頼するメリットについてご紹介します。

手続きの効率化

行政書士は書類作成と手続き代行のプロです。複雑な書類作成や面倒な証明書の収集もスムーズに行えます。依頼者は必要情報を提供するだけで、あとは行政書士が代理で進めるため、忙しい方でも手間を大幅に省けます。

確実な許可取得

経験豊富な行政書士であれば不備のない申請書を作成し、不許可リスクを極力ゼロにできます。当事務所ではこれまで許可取得率100%(令和7年現在)を維持しており、一度で確実に許可が下りるよう丁寧にサポートしています。

明確な報酬と安心対応

当事務所では報酬額を事前に明示しており、申請実費19,000円+所定の報酬額のみで、追加費用は一切かかりません。料金が明確なので安心してご依頼いただけます。また、対面不要の対応も可能で、電話やオンライン打ち合わせ、郵送等で奈良県全域からご依頼に対応いたします。奈良市・生駒市はもちろん、橿原市や大和郡山市など奈良県内どの地域でもサポート可能です。

奈良県での古物商許可申請は大倉行政書士事務所にお任せください

専門的で信頼感のある行政書士に依頼することで、古物商許可の取得から運営まで安心して臨むことができます。当事務所(奈良市所在の行政書士事務所)は奈良県内の古物商許可申請・変更手続き代行に豊富な実績があり、迅速かつ丁寧なサービスを提供しております。

許可率100%(令和7年時点)の確かな実績と、地域密着のきめ細やかな対応で、お客様の古物営業スタートを全力でサポートいたします。古物商許可についてご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

- 問い合わせ

電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約

電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成

お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請

必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得

申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

| サービス | 料金 | 概要 |

| 古物商許可(個人) 【丸投げ】 |

44,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |

| 古物商許可(法人) 【丸投げ】 |

55,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |

| 実費 | ||

| 警察署手数料 | 19,000円(税込) | |

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

- 申請までの期間が早い

当事務所では、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です(書類の取得が必要な場合を除く)。迅速な対応を心掛けており、お客様ができる限り早くビジネスをスタートできるよう、効率的に手続きを進めます。また、申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認や収集のサポートも行いますので、手続きに関する不安や面倒な作業を軽減いたします。スピードを重視したいお客様には最適なサービスです。 - 丸投げで対応可能

古物商許可の申請に必要な全ての書類作成や取得手続きを、当事務所が丸ごとサポートいたします。お客様は手続きに関する煩雑な業務を一切行う必要がなく、私たちが全面的に代行いたします。書類の作成はもちろん、役所への提出、追加資料の確認など、申請に関する全てをお任せいただけます。これにより、時間や手間を大幅に節約しながら、許可取得までの道のりをスムーズに進めることが可能です。 - 相談は回数に限らず無料

古物商許可の取得に関するご相談は、回数に制限を設けず無料で承っております。申請手続きの進行状況や必要書類の確認、また、法律に関する疑問など、どのような質問でもお気軽にご相談ください。お客様の不安や疑問を解消するため、専門家が丁寧にお答えいたします。また、状況が変わった場合の追加のご相談や手続きに関するアドバイスも、全て無料で対応いたしますので、安心して進めていただけます。 - 全国対応が可能

当事務所では、全国どこからでも古物商許可の申請を代行する体制を整えております。お客様がどこにお住まいであっても、インターネットや郵送を利用してスムーズに書類作成や手続きのサポートが可能です。これまでの実績として、奈良県や大阪府をはじめ兵庫県、京都府など関西圏での古物商許可申請を多く手がけてきました。また、書類作成においては、北海道、東京都、広島県などの広範囲にわたる地域でも対応実績がございます。地方にお住まいの方でも、現地での提出や必要書類のやり取りを当事務所が全て代行いたしますので、全国どこでも迅速で丁寧な対応をお約束します。

お問い合わせ

お客様の声

当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

奈良県内の対応可能地区

奈良市(ならし)・大和高田市(やまとたかだし)・大和郡山市(やまとこおりやまし)・天理市(てんりし)・橿原市(かしはらし)・桜井市(さくらいし)・五條市(ごじょうし)・御所市(ごせし)・生駒市(いこまし)・香芝市(かしばし)・葛城市(かつらぎし)・宇陀市(うだし)・山添村(やまぞえむら)・平群町(へぐりちょう)・三郷町(さんごうちょう)・斑鳩町(いかるがちょう)・安堵町(あんどちょう)・川西町(かわにしちょう)・三宅町(みやけちょう)・田原本町(たわらもとちょう)・曽爾村(そにむら)・御杖村(みつえむら)・高取町(たかとりちょう)・明日香村(あすかむら)・上牧町(かんまきちょう)・王寺町(おうじちょう)・広陵町(こうりょうちょう)・河合町(かわいちょう)・吉野町(よしのちょう)・大淀町(おおよどちょう)・下市町(しもいちちょう)・黒滝村(くろたきむら)・天川村(てんかわむら)・野迫川村(のせがわむら)・十津川村(とつかわむら)・下北山村(しもきたやまむら)・上北山村(かみきたやまむら)・川上村(かわかみむら)・東吉野村(ひがしよしのむら)