内縁関係の別居時における婚姻費用の支払いを約束したいと考える方は意外と多いのではないでしょうか。現代の日本では、法律上の婚姻届を提出しない「内縁関係」という形でパートナーと生活を共にする方も少なくありません。法律婚と同様に深い信頼関係に基づき、共同生活を営んでいるにもかかわらず、法的な保護を受けにくいことに不安を感じることもあるでしょう。

特に、何らかの事情で別居に至った際、「婚姻費用」を請求できるのかどうかという点は、多くのご相談で話題にのぼる重要なテーマです。生活費の分担は、婚姻関係の維持に欠かせないものですが、内縁関係においては、その取り決めや請求方法に悩むケースもあります。

この記事では、内縁関係にあるカップルが別居した場合に、婚姻費用の支払いをどう約束し、法的にどのように保全するかについて、契約書の作成や公正証書化といった具体的な対策まで含めて、実務的な視点からわかりやすく解説していきます。

内縁関係の別居による婚姻費用の請求は可能か

このトピックでは、内縁関係にあるパートナーが別居に至った場合、婚姻費用を請求することが法的に可能なのかどうかについて解説します。法律婚との違いや、請求が認められやすいケース・認められにくいケースを踏まえ、現実的な対応策を確認していきましょう。

内縁関係でも婚姻費用の請求は可能!

結論からいえば、内縁関係であっても婚姻費用の請求は「原則として可能」です。ここでいう内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦同然の共同生活を営んでいる関係を指します。たとえば、同一住所で長年生活を共にしていたり、家計を一にしている、互いを「夫」「妻」として親族や知人に紹介しているなど、一定の実態が伴っている関係です。

こうした内縁関係においても、法律婚と同様に、生活費(婚姻費用)を分担する義務は発生するとされています。特に、一方が収入を得ており、もう一方が専業主婦(夫)だったり、育児や介護を担っていた場合、経済的弱者となる側の生活維持のため、婚姻費用の支払い義務が認められる可能性が高まります。

もっとも重要なのは、当事者双方に夫婦としての意思があったこと、そして実態として夫婦同然の生活を送っていたことです。このような事情が揃っていれば、別居後であっても「婚姻費用に準じた生活費の支払い」を求めることが可能です。

ただし、注意点としては、法律婚と違い、内縁関係であるかどうかが形式的に明確でないため、「内縁関係にあったこと」を立証できなければ、請求が通らない場合もあります。逆にいえば、相手が婚姻費用の支払いを認め、任意で支払ってくれる場合には、あえて法律的な立証までは不要で、合意のもと支払いを受けることができます。よって、内縁関係にある間に、今後の別居や支払いに関する取り決めを契約書などにしておくことが望ましいといえます。

内縁関係の立証が難しい場合は?

一方で、相手が「そもそも内縁関係ではなかった」と主張してくるケースや、「婚姻費用など支払う義務はない」として支払いを拒否するケースも少なくありません。このような場合、強制的に婚姻費用を支払わせるのは極めて難しくなります。

たとえば、過去に同居していた実績があっても、住民票を別にしていた、口座や財産を完全に分けていた、相手があなたをパートナーとして公に紹介していなかった場合などは、「ただの同居人」とみなされてしまうおそれがあります。そうなると、生活費の請求はただの一方的な金銭請求に過ぎないとされてしまい、婚姻費用としての請求が認められなくなるリスクがあります。

また、内縁関係にあることが認められたとしても、婚姻費用の金額や支払い頻度、期間などについて、あらかじめ明確な取り決めがないと、実際の請求が困難になります。任意での支払いが得られない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできますが、法律婚でない内縁関係の場合は、調停においてもまず「内縁関係の成立」が争点になり、手続きが長引く可能性があります。

このようなリスクを避けるためには、あらかじめ内縁関係の存在や生活費の分担に関する合意を、書面で明確にしておくことが重要です。口約束だけでは、相手が態度を変えた途端、あなたに不利な状況が生まれてしまいます。合意内容を「契約書」として残す、あるいは「公正証書」として作成しておくことで、支払い義務の履行を確実にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

| 【関連記事】 >事実婚では契約書を作った方がよい/4つの理由を用いて解説 >事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは >事実婚による契約では公正証書が作れるのか?専門の行政書士による解説 |

内縁関係の別居による婚姻費用の請求に関する注意

このトピックでは、内縁関係にあるパートナーが別居により婚姻費用の請求を行う際に、注意すべきポイントを解説します。

とくに税金面や贈与とみなされるリスクなど、法律婚とは異なる法的取扱いについて理解しておくことが大切です。

税金に関すること

内縁関係にあるパートナーが別居後に婚姻費用を受け取る場合、そのお金が「生活費の一部として支払われているもの」と明確に認められれば、通常は課税対象とはなりません。これは、法律婚における婚姻費用と同様に、扶養義務の一環として行われる金銭の移動であり、贈与税の対象外とされるためです。

しかし、問題となるのは「形式的にただの金銭のやり取り」に見えてしまうケースです。たとえば、内縁関係の証明が曖昧なまま、毎月一定額の金銭が口座に振り込まれている場合、それを税務署が把握すると、「扶養義務に基づく生活費の負担」ではなく「贈与」と判断される可能性があります。贈与と見なされた場合、年間110万円を超える金額には贈与税が課税されるため、大きな負担につながりかねません。

また、口頭のみの約束や曖昧な合意に基づいて支払いが行われている場合、支払った側が税務署に対して「婚姻費用として支払った」と主張しても、その根拠を示すことができず、否認される恐れがあります。仮に受け取った側が年間で100万円以上の婚姻費用を受け取っていても、それが契約書などに基づく生活費として明確に定義されていない場合は、「高額な贈与」と判断されやすくなるのです。

このような課税リスクを回避するためには、あらかじめ内縁関係の存在を証明する書面や、公正証書、契約書などを用意し、その中に「婚姻費用として支払う金額」「支払方法」「支払期間」などを明記しておくことが大切です。また、住民票の続柄欄に「夫・妻(未届)」と記載されているかどうかも、内縁関係の実態を示す間接的な証拠となります。

内縁関係の別居による婚姻費用請求権を裁判等で有利に進めるには

このトピックでは、内縁関係にあるパートナーが別居した場合に、婚姻費用の請求を法的に有利に進めるための具体的な方法について解説します。内縁関係にあることを明確にしておくことは、後日の争いやトラブルを防ぐために極めて重要です。ここでは、住民票や契約書の整備、公正証書の活用など、事前に備えておくべき実践的なポイントをご紹介します。

住民票の続柄に「夫・妻(未届)」と記載しておく

内縁関係にあることを客観的に示すために、住民票上の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」として記載しておくことが非常に有効です。法律婚ではない以上、役所等の公的な文書に「内縁関係」が明示されていることで、事実婚の実態を裏付けるひとつの証拠となります。

たとえば、婚姻費用を請求する際に、裁判などで「本当に内縁関係だったのか?」という争点になることがあります。こうした場面で、住民票に「妻・夫(未届)」と記載されていれば、関係性を一目で伝えることができ、余計な立証負担を減らすことが可能です。

また、同一住所で長期間生活していたことが住民票の履歴から確認できれば、同居の事実も証明しやすくなります。これは生活の一体性を示す有力な材料となり、婚姻費用の請求に必要な「内縁関係の実体」があったことの裏付けとして非常に効果的です。

なお、別居を開始した後に住民票の住所を変更することはやむを得ませんが、その際に「妻(未届)」という続柄の記載をやめてしまうと、内縁関係の存在が否定されやすくなる恐れがあります。こうした点からも、続柄の記載内容を変更する前に、専門家へ相談しておくことが望ましいといえるでしょう。

公正証書などで内縁関係に関する契約をしておく

内縁関係の証明として、住民票だけでなく、公的な契約書の存在も大きな意味を持ちます。とくに「事実婚契約公正証書」や「婚姻費用分担に関する契約公正証書」などを公正証書として作成しておくことで、法的にも強力な証拠力を持たせることが可能です。公正証書の具体的な説明は次章でさせていただきました。

公正証書以外の文書(私文書)で内縁関係に関する契約をしておく

相手が公正証書の作成に応じない場合や、費用・時間などの事情から公証役場での手続きが困難な場合には、私文書で契約書を作成することも有効です。法的な強制執行力こそありませんが、「合意内容を書面にしておく」ことには大きな意味があります。たとえば、「後に争いになった際、調停や裁判で「合意の存在」を証明する有力な証拠となります。

また、契約書の内容はできるだけ具体的に記載し、「支払の趣旨が生活費であること(贈与ではない)」「内縁関係にあること」なども盛り込んでおくと、税務上の誤解や誤課税を避けるうえでも役立ちます。さらに、契約書の作成過程におけるLINEやメールのやり取りと一緒に保存しておくことで、状況証拠としての信頼性も高まります。

| 【関連記事】 >内縁の夫と別れたい場合の話し合いや財産分与の定め方 >内縁関係を不当に解消されたら?損害や慰謝料の請求は >別居から始める夫婦関係修復のための実践ガイド >別居したいけどお金がない時に知っておきたい現実的な対策 >別居中に生活費をくれない夫への対処ガイド |

内縁関係の別居による婚姻費用支払いの公正証書化について

このトピックでは、内縁関係にあるパートナーと別居した際に、婚姻費用の支払いを公正証書として取り決めることができるのか、その可否や実現に向けた具体的な手順、注意点について解説します。内縁関係は法律婚と異なるため、公正証書の作成にあたってはハードルがあるものの、適切な準備をすることで可能となる場合もあります。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場の公証人(元裁判官や検察官等が法務大臣から任命される職)が作成する公文書で、当事者が合意した契約内容に法的な効力を持たせることができます。特に「強制執行認諾条項(認諾文言)」を付けた場合には、支払いが滞った際に裁判手続を経ることなく、すぐに強制執行(給与差押えや預金の差押え)を行うことが可能です。

婚姻費用の支払いについても、当事者間で合意ができていれば、その内容を明確に定めた上で公正証書にすることで、将来的な未払いやトラブルに備える強力な証拠となります。

内縁関係の別居による婚姻費用支払いの公正証書化は難しい

婚姻費用の支払いに関する契約を、公正証書として作成することは法的に可能ですが、内縁関係の場合には慎重な対応が求められます。というのも、公正証書の作成には、公証人が「当事者が確かにそのような関係にあり、合意している」ということを確認できなければならないからです。

法律婚と異なり、内縁関係は戸籍に記載がなく、形式的な証明が存在しないため、当事者の申告のみでは内縁の実態が確認できないケースも多くあります。たとえば、同居の期間が長い、生活費や家賃の負担を共有していた、親族や友人にも夫婦として紹介していた、あるいは子どもがいるなど、第三者から見ても夫婦同然と認められる実態があるかどうかが、公正証書作成の可否を左右するポイントになります。

一方で、同居期間がごく短かったり、生活実態が別々であったり、経済的な相互扶助がないといった事情がある場合には、公証人が「事実婚とは認められない」と判断し、公正証書の作成を断られる可能性も否定できません。加えて、注意すべきなのは「別居」そのものの意味です。法律婚と異なり、内縁関係では一方的な別居の開始が「内縁の解消」とみなされることがあるため、そもそも「婚姻費用を請求できる関係かどうか」が争点となることもあります。特に、別居の原因や経緯が不明確な場合や、別居後に交流や援助の実態がなかったようなケースでは、公証人から「すでに内縁が終了しているのではないか」と指摘されることもあるのです。

このため、公正証書を検討する際には、単に契約内容をまとめるだけでなく、「現在も内縁関係が継続しており、その一時的な別居に過ぎない」ことを示す工夫が求められます。そのうえで、公証人に内縁関係の実態を理解してもらうために、事前に以下のような資料を準備しておくことが推奨されます。

- 住民票の続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載されている

- 同一住所に長期間居住していたことがわかる書類(住民票の履歴、賃貸契約書など)

- 公共料金や生活費の口座振替履歴

これらの資料をもとに、公証人へ内縁関係の継続的実態を丁寧に説明することで、公正証書の作成が可能となる場合があります。

| 【関連記事】 >事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書 >事実婚解消による契約書や公正証書について/行政書士が解説 >内縁・事実婚の医療同意を定める契約書や公正証書について >別居合意書を公正証書とするポイントを専門の行政書士が解説 |

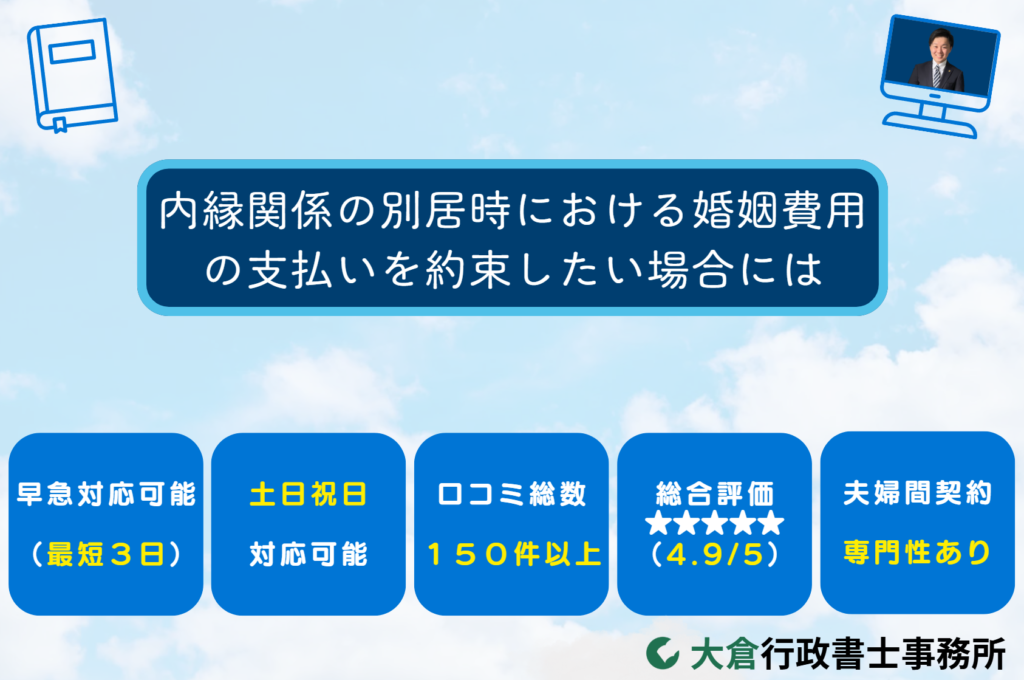

内縁関係の別居時における婚姻費用支払契約書の作成はお任せください

内縁関係にあるパートナーと別居するにあたって、「婚姻費用の支払いをどう取り決めるか」という点で不安を抱えている方は少なくありません。法律婚とは異なり、内縁関係では戸籍上の記載がなく、関係の証明が難しいため、万が一トラブルになった際に「何を根拠に生活費を請求できるのか」「どうすれば支払い義務を履行させられるのか」といった悩みを抱える方も多く見受けられます。

こうした問題に備えるためには、支払い義務の内容を明文化した契約書の作成、さらには公正証書化によって法的効力を持たせておくことが非常に有効です。当事務所では、これまでに数多くの「事実婚(内縁)契約書」や「婚姻費用分担契約書」、「別居契約書」など、実務に即した契約書のサポートを行ってまいりました。形式的な契約書だけでなく、相手の同意が得にくい状況や、証拠資料が少ないケースでも、可能な限り依頼者の立場に寄り添い、実現可能な形での文書化をご提案しています。

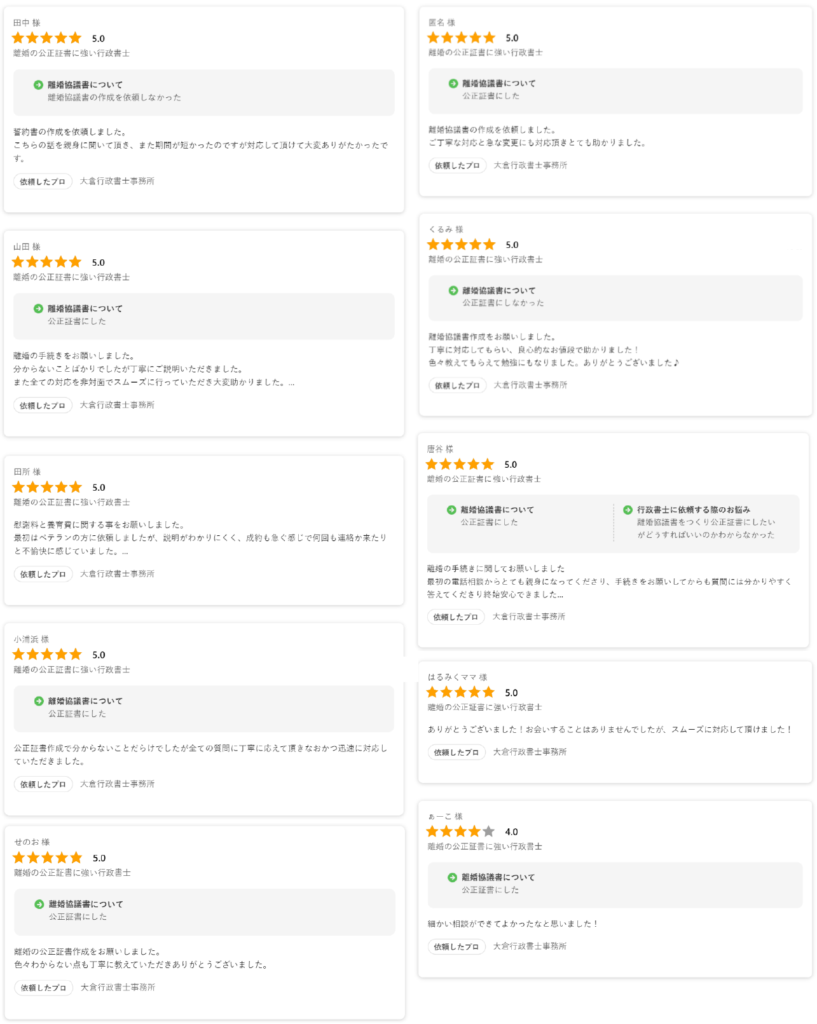

当事務所のネット上の口コミ件数は150件を超え、総合評価「4.9/5」という高い評価をいただいております。これは、契約書の内容だけでなく、丁寧なヒアリングと迅速な対応、相手との調整に関するアドバイスまで含めた、総合的なサポート体制がご依頼者様から高くご評価いただいている結果と考えております。

特に、以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 内縁関係にあった相手と別居したが、生活費の支払いを拒否されて困っている

- 別居を始めるにあたり、婚姻費用の支払いについて明確に契約しておきたい

- 婚姻届は出していないが、長年同居してきた内縁関係の証明になる文書を残したい

- 将来的にトラブルにならないよう、婚姻費用に関する公正証書を作成しておきたい

- 相手が支払いを渋っており、どう説得すればよいかわからない

- 税金や贈与とみなされるリスクを避けるため、正しい契約書を作っておきたい

内縁関係のまま別居に至った方が、安心して生活を続けるためには、「言った・言わない」の曖昧な状況をなくし、契約書などの客観的な書面を備えておくことが何より重要です。当事務所では、個別の事情に応じたオーダーメイドの契約書を作成し、必要に応じて公証役場との調整も代行いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

ご依頼後の流れ

婚姻費用支払契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、婚姻費用支払契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と委任契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.婚姻費用支払契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 別居契約書 | 39,000円 | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円 | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 事実婚契約書 | 39,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 30,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

内縁関係の別居時における婚姻費用の支払いを約束したい場合には-よくある質問

Q.内縁関係のままパートナーと離れて暮らす場合、生活費の負担を求めることは可能ですか?

A.同居していなくても、いわゆる事実婚としての実態があれば、生活費の分担を求めることは可能です。継続的な関係があると認められれば、別居中であっても扶養義務に近いものが発生します。

Q.「同棲していた元恋人」に生活費を請求することはできますか?

A.単なる同棲ではなく、周囲にも夫婦として認識されていたなど、実質的な内縁関係であることが証明できれば、請求の余地はあります。ただし、恋人関係だけでは困難です。

Q.一度別居しただけで内縁関係は終了したと見なされることはありますか?

A.状況によってはあります。特に交流がなくなり、経済的にも独立した状態が続いている場合は、事実婚の解消と判断されることがあります。

Q.内縁のパートナーから生活費の支払いを断られた場合、どのような手段がありますか?

A.まずは話し合いによる合意を目指しますが、それが難しい場合は家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。ただし、関係性の立証が必要になる点に注意が必要です。

Q.書面なしでも生活費の支払いを請求できますか?

A.可能性はありますが、内縁関係の存在を示す証拠がないと非常に難しくなります。口約束だけでは請求が認められないケースもあるため、契約書などの書面化が重要です。

Q.婚姻届を出していない関係でも、公正証書で契約を作成できますか?

A.可能ですが、事実婚の実態がないと判断された場合は、公正証書として認められないこともあります。あらかじめ準備する資料や説明が重要になります。

Q.生活費の支払い契約を結ぶ場合、公証役場に行く必要はありますか?

A.公正証書として作成する場合は公証役場での手続きが必要です。ただし、簡易な契約であれば私文書としての取り決めでも一定の効力を持ちます。

Q.契約書に強制力はありますか?

A.私文書の場合は法的拘束力がありますが、相手が支払いを拒否した場合に強制執行を行うことはできません。強制執行が可能なのは公正証書に「執行認諾文言」がある場合です。

Q.内縁関係でも住民票の続柄は記載できますか?

A.はい。役所で「妻(未届)」「夫(未届)」として続柄を登録することができます。これにより、社会的にも夫婦同様の関係であることを示す一つの証拠になります。

Q.支払われた生活費が「贈与」とみなされて課税されることはありますか?

A.はい、あります。内縁の事実が確認できない場合は、婚姻費用ではなく贈与とみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。

Q.生活費を支払う契約書を作る際、どのような項目を入れておくべきですか?

A.金額・支払い方法・支払い時期・目的(生活費として)・契約の有効期間・内縁関係の継続についての記載があると望ましいです。

Q.内縁関係が解消された場合、それ以降の婚姻費用は請求できますか?

A.原則として、関係解消後の生活費は請求できません。内縁が終了していないこと、関係が継続していることが請求の前提になります。

内縁関係の別居時における婚姻費用の支払いを約束したい場合には-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、内縁関係にあるカップルが別居した場合に、婚姻費用の支払いをどう約束し、法的にどのように保全するかについて、契約書の作成や公正証書化といった具体的な対策などについて解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.事実婚状態での別居において生活費の請求は可能か

婚姻の届出がないパートナーとの間で、別居後に生活費を求めることが法的に認められるのかを確認します。届出がない夫婦関係でも、実態として夫婦同然であれば、扶養的な義務が発生しうることがあり、支援を求めることは一定の条件のもとで可能です。

ただし、当人の認識や同意が前提となるため、話し合いによる合意が重要です。関係性の証明が困難な場合や、支払い自体を拒まれると、請求は容易ではありません。

2.生活費支援を求めるうえでの注意点

税務署から一方的な資産の移転と判断されないためにも、生活支援の趣旨が明らかにされている文書の準備が重要です。契約書や同居の証明、支払の目的を明記した合意文書を整えておくことで、税務的なトラブルを回避できます。

3.生活費請求を法的に有利に進めるための備え

婚姻届を提出していない関係にある当事者が、後に生活費を請求する場合に備えて、住民票に未届の夫・妻としての表示をしておくことで、当事者間の関係性を示す手段となります。また、契約書を作成することで、将来的に紛争となった際にも合意の存在を主張しやすくなります。

加えて、公正証書化が可能であれば、法的強制力を持たせることができます。難しい場合でも、署名捺印のある私的な合意書でも一定の証拠価値があります。生活費の性質や支払条件を記録に残すことが、後のトラブル防止につながります。

4.生活費の取り決めを公正証書にすることについて

公証役場で作成された文書には法的な執行力があり、未払い時には裁判を経ずに資産差押え等の手続きを取ることができます。ただし、届出のない夫婦関係では、関係性の証明がなければ公正証書の作成が断られることもあります。

別々に暮らしている場合、それが同居解消と判断される恐れもあるため、「現在も実質的な関係が続いている」と証明する資料の用意が必要です。同居期間の記録、支出履歴、続柄の表示などをもとに、公証人に実態を伝える工夫が求められます。

| 【関連記事】 >生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき >事実婚に関する制度や運用等における取扱い |

コメント