近年、法律上の婚姻届を出さず夫婦同様に生活する「事実婚」を選ぶカップルが増えています。事実婚のパートナーに前の結婚や交際で生まれたお子さん(いわゆる連れ子)がいる場合、その子の将来を考えて「養子縁組」を検討するケースも少なくありません。

法律婚ではない事実婚では、パートナーのお子さんとの間に法的な親子関係が存在しないため、何かあったときに備えて養子縁組によって親子関係を築いておくことは大切な選択肢です。

本記事では、事実婚でパートナーの子を養子縁組することのメリットや、子どもが成人・未成年それぞれの場合の注意点、さらに養子縁組に際して結んでおきたい契約について解説します。事前に知っておくべきポイントを整理し、円滑に手続きを進めるためのヒントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

事実婚で配偶者の子を養子縁組するメリット

事実婚カップルがパートナーの連れ子を養子縁組すると、法的に親子関係が成立します。これは単なる同居では得られないさまざまなメリットをもたらし、お子さんの将来に大きな安心を与えます。それは経済的・法律的な保障となるだけでなく、心理的な安定にもつながるでしょう。

ここでは、事実婚で配偶者の子を養子縁組する主なメリットについて詳しく見ていきましょう。

養子縁組によって法定相続人として財産を受け継ぐ権利

養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じます。その大きな利点の一つが相続権の発生です。事実婚のままでは、パートナーとその子どもに法律上の家族関係がないため、例えば養親(事実婚のパートナー)が死亡した場合でも連れ子には遺産を相続する権利がありません。

しかし、養子縁組によって連れ子は養親の法定相続人となり、実子と同様に遺産を受け取れるようになります。これはお子さんの将来の財産的な保障につながり、万一のときにも備えることができます。

また、養子になれば税法上も実子と同じ扱いとなるため、相続税においても有利な控除枠を利用できます。お子さんに確実に財産を残したい場合、養子縁組は有力な手段と言えるでしょう。

【関連記事】

事実婚では遺産相続はされない?

養子縁組による法律上の親子関係がもたらす生活面の安心

養子縁組によって法律上の親子関係が成立すると、日常生活の様々な場面で安心感が得られます。まず、公的な手続きや緊急時において、養親が正式に親として振る舞える点は見逃せません。

例えば、お子さんが病気や怪我で入院した際に、養親であれば保護者として医療同意書に署名したり説明を受けたりすることがスムーズになります。養子縁組をしていない場合、法律上は他人となるため手続きに支障が出る恐れがありますが、親子関係が認められていればそのような心配はありません。

また、学校の入学や転校の手続き、パスポートの申請など子どもに関する行政手続きでも、養親として正式に対応できるため、日常生活で不便が解消されます。法律上の親子になることは、お子さんを取り巻く生活環境をより安定させ、社会的にも「家族」として認められる大きなメリットとなります。

養子縁組がもたらす親子の絆と家庭の一体感の向上

事実婚のパートナーとの子どもを養子に迎えることは、心理的・情緒的な面でも大きな意義があります。形式上だけでなく、「親子」として戸籍にも繋がりが記載されることで、家族としての一体感が高まります。

養親にとっても「自分の子ども」と胸を張って言える安心感が生まれ、お子さんに対する愛情や責任感がより一層深まるでしょう。同様に、お子さんにとっても養親が法律上の親となることで、「自分はきちんと家族に受け入れられている」という安心感を得られます。

周囲から見ても正式な親子関係があることで、お子さんが肩身の狭い思いをすることも避けられます。例えば、苗字の違いによる不便や心理的負担も、養子縁組によって解消できる場合があります(養子縁組をすると通常、養親の姓となります。)このように、養子縁組は家族の絆を強め、お互いに支え合う家庭を築く上で大きなメリットとなります。

【関連記事】

事実婚では契約書を作った方がよい/4つの理由を用いて解説

事実婚で成人の連れ子を養子縁組する際の注意点

パートナーのお子さんが既に成人している場合、養子縁組の手続きや効果は未成年の場合と異なります。成人したお子さんとの養子縁組は比較的手続きが簡易である一方、お子さんが独立した生活基盤を持つ年齢であるため、養子縁組の必要性や影響について慎重に考えることが大切です。

ここでは、事実婚で成人の連れ子を養子縁組する際に押さえておきたいポイントを解説します。

成人養子縁組の手続きと条件

成人した子を養子にする場合、その手続きは未成年者の場合に比べてシンプルです。基本的には養親となる人と養子になる人が合意し、市区町村役場に養子縁組届を提出することで成立します。

家庭裁判所の許可は不要で、戸籍上も届出が受理された時点で親子関係が記載されます。ただし、いくつか注意すべき法律上の条件があります。まず、養親となる人は養子より年上である必要があります。

また、養子縁組をする本人同士が直系尊属・卑属の関係(実の親子や祖父母と孫など)であってはいけません。成人養子縁組の場合、養親が配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)を有している場合にはその配偶者の同意が必要ですが、事実婚では法律上の配偶者ではないためこの点の問題は生じません。

重要なのは、当事者であるお子さん本人の意思です。成人している子どもには自らの判断がありますので、養子縁組を望んでいるか十分に話し合い、無理のない形で手続きを進めることが大切です。

成人養子縁組で得られる相続面のメリット

前述のように、成人の連れ子であっても養子縁組を行えば法定相続人となります。特に、養親となる事実婚のパートナーに他に子どもがいない場合や、将来的にお子さんへ財産を残したいと考えている場合、成人養子縁組をするメリットは大きいでしょう。

法律上の親子になれば、遺言がない場合でも養子が遺産を受け取れる立場になります。例えば、養親に万一のことがあった場合、養子であるお子さんは養親の血縁の親族(養親の親や兄弟姉妹など)に優先して相続権を持つことになります。

事実婚ではパートナー同士は相続人になれないため、養子縁組しておけば「パートナーの子」という立場のお子さんに確実に財産を遺せるのです。また、養子は相続税法上も実子と同様に扱われ、税制上の優遇(基礎控除額の加算など)を受けられる点も見逃せません。

成人して独立した生活を送っているお子さんにとって、養子縁組は経済的なメリットが直接感じにくいかもしれませんが、将来的な安心材料として理解を得ておくと良いでしょう。

成人養子縁組に伴う義務と留意すべき点

成人の養子縁組では、未成年の場合のように親権の問題(監護や教育)は発生しませんが、法律上の親子になったことでお互いに扶養義務が生じる点に注意が必要です。養親は養子が経済的に困窮した際には可能な範囲で援助する義務を負い、逆に養親が高齢となり生活の助けを必要とする場合、養子となったお子さんにも扶養義務が発生します。

また、一度養子縁組をすると簡単には解消できないことも留意しましょう。養子縁組の解消(離縁)は、当事者双方の合意か、相当の理由がある場合に家庭裁判所での審判や調停等で認められる必要があり、離婚と同様にハードルが高い手続きです。

したがって、成人の養子縁組とはいえ「戸籍上の親子になる」という重みを十分に踏まえ、慎重に判断することが大切です。お子さん自身の希望や、実親(お子さんのもう一方の親)が健在で関係がある場合にはその心情にも配慮し、家族間で十分話し合った上で進めるようにしましょう。

事実婚で未成年の連れ子を養子縁組する際の注意点

パートナーのお子さんが未成年(18歳未満)の場合、養子縁組の手続きには成人の場合より多くの要件や慎重な検討が求められます。お子さんの福祉を最優先に考え、法律上の親子関係を築くメリットとともに、必要な手順や注意点を把握しておきましょう。ここでは、事実婚で未成年の連れ子を養子縁組する場合に知っておくべきポイントを解説します。

未成年の子の養子縁組手続きと必要条件

未成年のお子さんを養子にするには、成人の場合に必要な合意に加えていくつかの法律上の条件が課されます。まず、未成年者を養子とする場合には原則として家庭裁判所の許可が必要です。これは子どもの利益を守るために設けられた手続きで、養親となる人の経済状況や養育環境、お子さんとの関係などが審査されます。

ただし、法律上の配偶者の子ども(連れ子)を養子にする場合には、家庭裁判所の許可は不要と民法で定められています。しかし事実婚の場合、法律上は配偶者ではないためこの特例が適用されず、基本的には家庭裁判所の許可を経てから養子縁組届を提出することになります。

具体的には、家庭裁判所に養子縁組許可の審判を申し立て、許可が下りた後に市区町村役場で届出をする流れです。

一方、お子さんが15歳以上であれば、本人の同意署名も養子縁組届に必要となります。未成年とはいえ、ある程度意思を持つ年齢であれば、お子さん自身が納得していることが重要です。以上のように、未成年の養子縁組では関係者全員の合意と法的手続きを踏んだうえで進める必要があります。

養子縁組後の親権と生活環境への影響

未成年の連れ子を養子縁組すると、養親となった方にもお子さんの親権(監護や教育など子の養育に関する権限と責任)が及ぶことになります。法律婚の場合は実親と養親が共同で親権を持ちますが、事実婚カップルの場合でも、養子縁組後は養親が法的に保護者としての責任を負う点に変わりはありません。

晴れて親子となった後は、養親と実親が協力し合ってお子さんの生活を支えていくことが大切です。また、養子縁組によってお子さんの戸籍や姓にも変更が生じます。養子縁組が成立すると原則としてお子さんは養親の戸籍に入り、名字も養親の姓へと変更することが可能です。こうした環境の変化については事前にお子さんにも丁寧に説明し、不安を和らげるようにしましょう。

実親との関係、扶養・手当への影響に注意

未成年の子を養子縁組する際には、お子さんの実の親(前配偶者など)との関係や、公的な支援制度への影響にも注意しましょう。まず、普通養子縁組では実親との法律上の親族関係は残るため、養子縁組後も実の父母はお子さんの「実父」「実母」であり続けます。

ただし、親権や扶養に関する責任分担は変化します。例えば、離婚した元配偶者から養育費を受け取っているケースでは、新たに養親が子どもの扶養義務を負うことになるため、養育費の支払い取り決めが見直される可能性があります(減額や終了など)。

また、児童扶養手当などひとり親家庭向けの公的手当は、事実婚によって同一生計とみなされた時点で支給停止となります。経済面での変化も踏まえて、あらかじめ実親と十分に話し合い、必要に応じて自治体の担当窓口に確認しておくと安心です。いずれの場合も、お子さんの幸せを第一に考え、実親・養親を含めた大人全員で協力して支えていく姿勢が大切です。

【関連記事】

事実婚は住所別でも大丈夫?

事実婚で養子縁組する際に結んでおきたい契約と専門家への相談

事実婚で配偶者の子を養子縁組する場合、スムーズに手続きを進め将来のトラブルを防ぐために、関連する契約や書面を整備しておくことが望ましいです。法律上の夫婦ではない事実婚カップルだからこそ、きちんと合意事項を書面化することで第三者への説明もしやすくなり、お互いにとって安心材料となります。

また、これらの契約や書面の作成には専門家のサポートを得ることも検討しましょう。以下では、事実婚カップルが養子縁組にあたり締結しておきたい主な契約と、専門家(行政書士等)に相談するメリットについてご紹介します。

事実婚契約書を作成しておくメリット

まず、事実婚のパートナー同士で事実婚契約書(またはパートナーシップ契約書)を交わしておくことをおすすめします。事実婚契約書とは、法律婚ではない夫婦が互いの関係を確認し、生活上の取り決めを文書にしたものです。

財産の管理方法や万一別れる場合の対応、日常生活の役割分担などについて合意内容を盛り込むことで、後々の紛争予防に役立ちます。特に養子縁組を検討する段階のカップルであれば、「子どもの養育や教育方針」や「それぞれの扶養義務の分担」についても事実婚契約書に明記しておくとよいでしょう。

事実婚契約書があることで、周囲に対して自分たちが事実上の夫婦関係にあることを証明する材料にもなります。公正証書にしておけば、契約の実効性も高まり安心です。このような書面を交わしておけば、養子縁組後の生活においても互いの責任と役割が明確になり、心強い支えとなります。

【関連記事】

事実婚による契約では公正証書が作れるのか?

事実婚解消による契約書や公正証書について

専門家(行政書士等)への相談を積極的に検討

養子縁組や事実婚契約書の作成は法律に関わる手続きですので、専門家のサポートを得ることで一層安心して進めることができます。例えば、夫婦間の契約を専門に扱う行政書士であれば、依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法律用語や形式に則った文書にまとめてくれます。

プロに任せることで書類不備による手戻りを防ぎ、スムーズに手続きを完了することができます。また、養子縁組や相続に関する専門知識が必要なケースでは、行政書士が提携する司法書士等と連携して対応してくれる場合もあります。

専門家に相談することは決して大げさなことではなく、むしろ大切な家族の将来に関わる問題だからこそ安心を買う意味でも大いに役立ちます。「こんなことを聞いてもいいのだろうか?」と悩む点も含めて、気軽にプロに質問してみてください。

適切なアドバイスを受けることで不安が解消し、養子縁組のプロセスを安心して進めることができるでしょう。以上、事実婚のパートナーの子を養子縁組する際のメリットや注意点、そして契約や専門家活用のポイントについて解説しました。

養子縁組を定めた事実婚契約書の作成はお任せください

当事務所では、事実婚などを含め夫婦に特化した契約書の作成支援を行っております。特に、連れ子との養子縁組を予定している方に向けては、「事実婚契約書」に加え、「事実婚契約公正証書」「遺言公正証書」など、将来的なトラブルを予防する文書も併せて整備することが可能です。

以下のようなお悩みをお抱えでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

- 事実婚のパートナーの子どもと養子縁組したいが、どのような手続きが必要かわからない

- 事実婚という形で暮らしているが、将来に向けた法的備えをしておきたい

- 親権や相続、名字の変更などに関して事前にしっかり取り決めておきたい

- 自分の死後、パートナーや子どもに財産をきちんと遺したい

- お互いの生活費や扶養義務、子どもの教育方針について明文化しておきたい

- 公正証書として残したいが、自分たちではうまく書けない

- 他人から家族として認めてもらえる法的な書面を整えたい

事実婚という形を選んだからこそ、法的に守られた家族関係を築くために、今からできる備えを一緒に整えていきましょう。まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書の案文作成

当事務所によって、事実婚契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

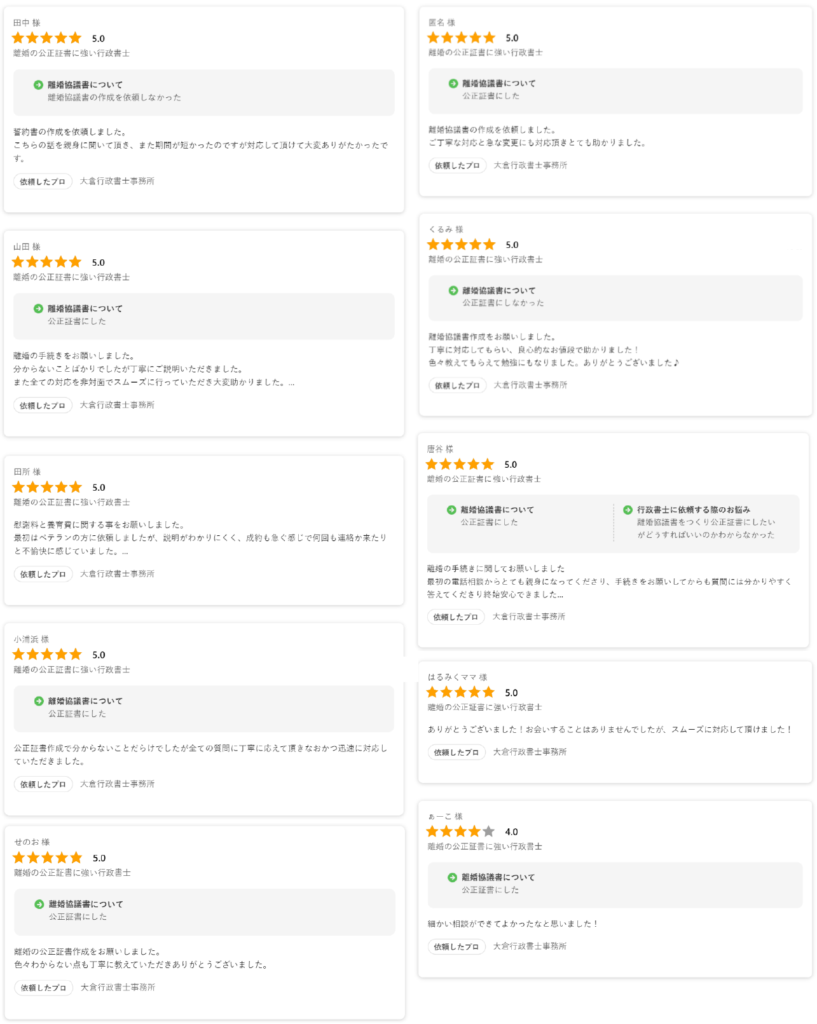

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの事実婚契約書や公正証書の作成(又はサポート)させていただいております。

事実婚で配偶者の子を養子縁組する-よくある質問(FAQ)

Q1:事実婚でも子どもと養子縁組すれば、親権は持てますか?

A:はい、未成年の子を養子に迎えることで法律上の親となり、原則として親権を取得できます。ただし、家庭裁判所の許可が必要なケースがあります。

Q2:養子縁組をすると子どもの姓は変わりますか?

A:原則として養親の姓になります。ただし、子の年齢や状況によっては、家庭裁判所の許可を得ることで姓を維持することも可能です。

Q3:養子縁組によって、前の配偶者からの養育費はどうなりますか?

A:養子縁組によって扶養義務者が変わるため、元配偶者との間で取り決めた養育費が見直されることがあります。協議や合意書の作成をおすすめします。

Q4:児童扶養手当や母子手当はどうなりますか?

A:事実婚で同一生計と判断された場合、支給停止の対象になることがあります。自治体によって運用が異なるため、事前に相談窓口で確認してください。

Q5:相続はパートナーにも発生しますか?

A:いいえ。養子縁組によって相続権が発生するのは「子ども」であり、事実婚のパートナーには相続権がありません。別途遺言書等の作成が必要です。

Q6:養子縁組後、後から離縁できますか?

A:可能ですが、合意ができない場合には家庭裁判所の関与が必要となります。この場合、養子縁組の解消には相当な理由が必要です。

Q7:事実婚契約書はどこで作成できますか?

A:当事務所で作成を承っております。ご要望に応じて、内容の相談から草案作成、公正証書化まで一貫してサポート可能です。

【政府の記事】

法務省「養子縁組について知ろう」

コメント