内縁(事実婚)関係は、婚姻届を提出していないものの、実質的には夫婦としての共同生活を営む関係を指します。このようなパートナーシップの形態は、現代社会で広く認知されつつありますが、法律婚とは異なり、法的な保護が限定的であるため、さまざまな課題が伴います。その中でも「医療同意」の問題は特に重要です。

この記事では、内縁(事実婚)関係における医療同意の問題について掘り下げ、具体的な課題とその解決策を紹介します。また、医療同意を円滑に進めるための契約書や公正証書の作成方法についても解説し、さらに内縁関係特有の相続問題への対策についても触れていきます。内縁関係を尊重し、トラブルを未然に防ぐための実践的な情報を提供します。ぜひ最後までご覧くださいませ。

内縁(事実婚)の医療同意について

内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないものの、実質的には夫婦として共同生活を営む関係を指します。法律婚とは異なり、法律的な保護は限定的ですが、社会的には夫婦と認められることも多く、現代社会において一般的なパートナーシップの形態の一つとなっています。

しかし、法的保護の欠如により、内縁関係では特定の状況で重要な権利が行使できない場合があり、その代表例が「医療同意」です。

医療同意とは

医療同意とは、患者が自らの意思を伝えることができない状態(例えば意識不明や昏睡状態)に陥った際に、代わりに治療方針や緊急手術の承諾を行う権利を指します。この権利は通常、法律上の配偶者や直系血族(親や子ども)に与えられます。

例えば、患者が手術を必要とする緊急時に、医療機関は法律上の親族を医療同意者として認め、治療の同意を求めます。法律婚の場合、配偶者がこの役割を果たしますが、内縁関係の場合、法的に配偶者とみなされないため、医療同意権を認められないケースが生じます。

内縁関係での医療同意の課題

内縁のパートナーが医療同意を行おうとした際、医療機関から「法的に正当な権利があるのは血縁者だけ」と判断されることがあります。特に次のような場面で問題が発生することが一般的です。

- 親や兄弟姉妹が優先される場合

内縁関係にあるパートナーよりも、法的に認められた血縁関係にある親や兄弟姉妹が優先されるため、治療方針の決定権が渡らないことがあります。 - パートナーの意思が尊重されない場合

内縁のパートナーが長年にわたって患者の生活を支え、最も深い理解を持っている場合でも、医療機関がその意見を参考程度にしか扱わないことがあります。 - 患者の意向が反映されないリスク

患者が事前に内縁のパートナーに治療方針を託したいと考えていた場合でも、それを証明する手段がなければ、医療機関はそれを考慮しない可能性があります。

【関連記事】

内縁(事実婚)の医療同意問題を回避するために

内縁(事実婚)関係において医療同意をスムーズに行うためには、事前にしっかりとした準備を行うことが必要です。法律婚と異なり、内縁関係には法的な保護が限定的であるため、特に医療同意の場面でトラブルが生じやすい状況があります。そのような問題を未然に防ぐために、内縁関係の証明や医療同意の委任を明確にする具体的な手段について解説します。

内縁関係の証明

内縁関係であることを第三者に証明するには、以下のような書類や記録を揃えることが重要です。これらの証拠は、医療機関や関係者に内縁の実態を説明する際の信頼性を高める材料となります。

- 住民票の記載

同一住所に居住していることを示す住民票は、内縁関係の証拠として有効です。特に、世帯主または続柄の欄に「妻(未届)」の記載があれば、内縁関係であることを客観的に示す材料となります。 - 共同生活を示す証拠

賃貸契約書、住宅ローン契約書など、生活を共にしている実態を示す証拠を用意することが効果的です。 - 日常的な生活を裏付ける記録

家計を共有していることを示すレシートや領収書、公共料金の支払い記録、写真なども内縁関係を証明する補足資料として活用できます。

これらの資料を事前に揃えておくことで、内縁関係を正確に説明し、医療機関や関係者からの信頼を得やすくなります。

医療同意を明文化した契約書や公正証書の作成

内縁関係では、法律婚の配偶者のように自動的に医療同意権が認められるわけではありません。そのため、内縁のパートナーに医療同意権を委任する内容を記載した契約書や公正証書を作成することで、医療機関における認識を明確化する必要があります。

契約書作成のポイント

医療同意を明文化する契約書を作成する際には、以下の点を記載することが求められます。

- 当事者の基本情報

内縁関係にある双方の氏名、住所、生年月日を正確に記載します。 - 内縁関係の確認

内縁関係であることを明示します。例えば、「当事者は○年○月より同居し、実質的に夫婦として共同生活を営んでいる」という文言を記載することで、内縁関係の事実を裏付けます。 - 医療同意の委任内容

医療同意権を内縁のパートナーに委任する旨を具体的に記載します。例として、「甲が医療行為を受ける際に自身の意思を表明できない場合、乙がその医療行為に関する同意権を行使することを委任する」などと明記します。 - 契約の解除条項

契約を解除する条件や手続きを明確にします。例えば、「両者の合意により解除できる」「解除は書面にて通知する」といった具体的なルールを記載します。

公正証書にすることのメリット

契約書を公正証書として作成することで、さらに法的な強制力が高まります。公正証書にすることで得られるメリットは以下の通りです。

- 法的効力の強化

公正証書は公証人が内容を確認し、認証するため、通常の契約書よりも法的効力が強く、医療機関や関係者に対して信頼性を示しやすくなります。 - 紛失や改ざんのリスク回避

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。 - 医療機関への説明が容易

公正証書は公的な文書として扱われるため、医療機関に対してもスムーズに提出・説明でき、同意権の行使を認めてもらいやすくなります。 - 親族間のトラブル防止

契約内容が明確に記載されているため、他の親族が異議を唱える場合にも、公正証書を証拠として冷静に対応することができます。

このように、内縁関係での医療同意問題を回避するためには、契約書や公正証書を通じて、内縁関係と医療同意の意思を明文化しておくことが不可欠です。また、内縁関係を証明するための資料を揃え、医療機関や関係者に対して信頼性を示す準備も重要です。

これらの手続きを進める際には、当事務所を含めた専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、安心感が得られます。内縁関係のパートナーシップを尊重し、将来の医療トラブルを回避するために、ぜひ一歩踏み出して準備を進めてください。

【関連記事】

内縁(事実婚)の医療同意以外の懸念とその対策

内縁(事実婚)関係では、さまざまな問題に直面しやすいですが、中でも相続問題は大きな懸念事項の一つです。この問題の背景には、法律婚と異なり法定相続権が認められていない現状があります。そのまま放置すると、内縁のパートナーが財産を受け取れない可能性が高まります。以下では、相続に関するリスクを回避するための具体的な方法について解説します。

相続問題

内縁関係では、法律婚と異なり法定相続権が認められていません。そのため、内縁のパートナーが被相続人(亡くなった方)の財産を受け取れない可能性が極めて高くなります。この問題は、特に内縁関係が長期間にわたり続いており、生活の中で共同で築き上げた財産がある場合に深刻化することがあります。

【関連記事】

法定相続権がない内縁の立場

法律婚の配偶者であれば、法定相続人として財産の一部を自動的に受け取る権利があります。しかし、内縁関係では法的に「他人」とみなされるため、被相続人の財産はすべて血縁者(子ども、親、兄弟姉妹など)に相続されます。このため、被相続人が明確な対策を講じていない場合、内縁のパートナーは財産を受け取ることができず、長年の生活基盤を失うリスクにさらされます。

また、血縁者が内縁関係そのものを否定したり、遺産を独占しようとしたりする場合には、さらなるトラブルに発展する可能性もあります。このような事態を避けるためには、事前に具体的な法的対策を講じることが必要です。

遺言書の作成

内縁のパートナーに財産を確実に譲渡するためには、被相続人が生前に遺言書を作成することが最も効果的な方法です。遺言書に財産の分配方法を明確に記載しておくことで、血縁者との間で生じる可能性のある相続トラブルを防ぐことができます。

公正証書遺言のすすめ

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、内縁関係における相続対策としては「公正証書遺言」を選ぶことが最も安心です。公正証書遺言には多くのメリットがあり、特に「紛失や改ざんのリスクがない」「原本が公証役場に保管される」「遺言執行時に家庭裁判所での検認手続が不要」といった点が挙げられます。

| ☆遺言書の検認とは 遺言書の検認とは、被相続人(遺言書を作成した人)の死亡後に、遺言書が家庭裁判所で確認・保全される手続きです。遺言書の検認の目的は「遺言書の内容を改ざんや隠匿から保護すること」や「相続人全員に遺言書の存在を通知し、相続手続を円滑に進めること」などです。 |

遺言書に記載する内容

遺言書を作成する際には、以下の内容を明確に記載する必要があります。

- 財産の詳細

被相続人が内縁のパートナーに譲渡したい財産を具体的に特定します(例:現金○万円、不動産の権利、預貯金など)。 - 受益者の明記

内縁のパートナーを受益者として指定します。

生前贈与の活用

被相続人が存命中に財産を内縁のパートナーに贈与する「生前贈与」も有効な相続対策の一つです。この方法は、遺言書の効力が発揮されるのが被相続人の死亡後であるのに対し、贈与が完了した時点で財産が内縁のパートナーの所有物となるため、相続争いのリスクを事前に回避できます。

生前贈与のメリット

- 確実性が高い

贈与が完了した時点で内縁のパートナーの財産となるため、相続時に血縁者との争いに巻き込まれる心配がありません。 - 柔軟な対応が可能

現金、不動産、株式など、さまざまな財産を対象に贈与が行えます。

| ☆生前贈与の注意点 生前贈与には贈与税が課されるため、計画的に進めることが重要です。年間110万円以下の贈与については非課税となるため、長期的に少額ずつ贈与を行うことで税負担を軽減できます。 |

このように、内縁関係における相続問題は、法律婚と異なり法定相続権が認められていないため、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があります。しかし、遺言書の作成や生前贈与を活用することで、内縁のパートナーが財産を確実に受け取れる環境を整えることが可能です。

【関連記事】

内縁や事実婚による契約書作成は当事務所にお任せください

当事務所はこれまでに、内縁や事実婚の関係にある方々が抱える医療同意に関する問題を解決するための契約書や公正証書の作成を数多くサポートしてまいりました。私たちのサービスは、法律的な観点だけでなく、個々のご事情やご希望に寄り添いながら、将来の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。

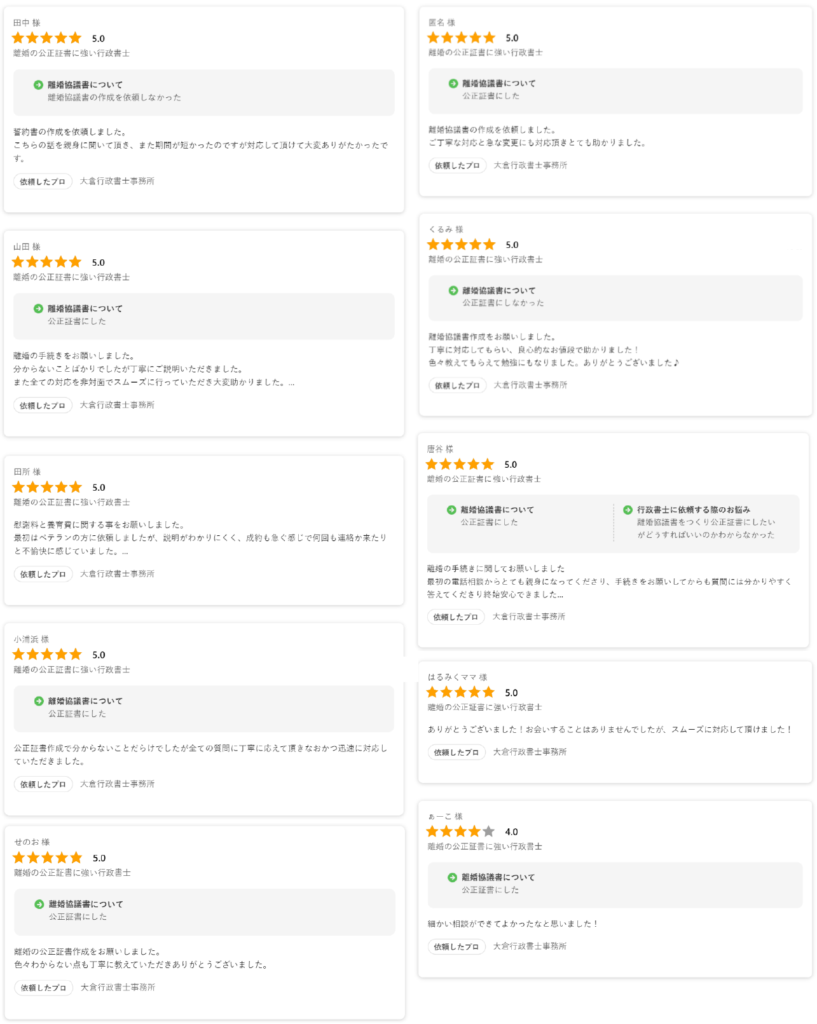

おかげさまで、当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。この評価は、利用者様からの信頼の証であり、私たちの専門的なサポートが多くの方々の安心と満足につながっている結果だと考えております。

特に次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 内縁のパートナーに医療同意を委任するための契約書や公正証書の作成を考えている方

- 事実婚関係において、自分たちの立場を証明する書類が必要でお困りの方

- 医療同意に関する問題で、内縁の関係が理由で医療機関から同意を拒否されるのではないかと不安な方

- 内縁関係での相続対策として、遺言書や生前贈与を計画したい方

- 事実婚のパートナーシップを法的にサポートするために具体的なアドバイスを必要としている方

- 内縁の関係を尊重しつつ、将来のトラブルを未然に防ぐための法的手続きを進めたい方

当事務所では、内縁や事実婚に関する医療同意や相続問題の解決に向けた実務的なサポートを提供し、安心して生活を送るための環境づくりをお手伝いいたします。お一人で悩まず、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門家が誠心誠意、サポートさせていただきます。

ご依頼後の流れ

内縁・事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:050-3173-4720 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.内縁・事実婚契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円 | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 婚前契約書 | 39,000円 | 婚前の契約書を作成させていただきます。 |

| 事実婚契約書 | 39,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は大阪市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

内縁(事実婚)の医療同意について-よくある質問

Q.内縁関係でも医療同意は認められるのでしょうか?

A.内縁関係では、医療同意が自動的に認められるわけではありません。法律婚の配偶者とは異なり、法的な保護が限定されているため、医療機関が内縁のパートナーを同意者として認めないケースがあります。この問題を防ぐために、事前に契約書や公正証書を作成しておくことが重要です。

Q.医療同意とは具体的にどのようなものですか?

A.医療同意とは、患者が自ら意思を伝えられない状況において、治療や手術に関する意思決定を代わりに行う権利のことです。法律婚の場合、配偶者が優先してこの権利を行使できますが、内縁ではその権利が認められない場合があります。

Q.内縁のパートナーが医療同意を行う場合、何を準備すれば良いですか?

A.医療同意をスムーズに行うためには、内縁関係を証明する書類や、医療同意を委任する契約書・公正証書を用意することが必要です。これにより、医療機関に対して法的根拠を示すことができます。

Q.内縁関係を証明するには何が必要ですか?

A.内縁関係を証明するためには、住民票の記載(「妻(未届)」などの表記)、共同名義の契約書、家計を共有していることを示す領収書や公共料金の支払い記録、日常の写真などが有効な証拠となります。

Q.医療同意の契約書には何を記載すれば良いですか?

A.契約書には、当事者の基本情報(氏名、住所、生年月日)、内縁関係であることの確認、医療同意の委任内容、契約の有効期間、契約の解除条件を具体的に記載します。これにより、医療同意者としての地位を明確にできます。

Q.公正証書にするメリットは何ですか?

A.公正証書は、公証人が内容を確認し法的効力を強化するため、通常の契約書よりも信頼性が高まります。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを回避できます。

Q.契約書と公正証書の違いは何ですか?

A.契約書は当事者間で取り交わす文書であり、公正証書は公証人が関与し法的効力を強化した文書です。公正証書は原本が公証役場に保管されるため、信頼性と安全性が高まります。

Q.内縁のパートナーに医療同意を委任する際の費用はどのくらいかかりますか?

A.契約書の作成費用は行政書士などに依頼する場合に異なりますが、公正証書の場合は公証役場での手数料が追加されます。一般的に7万円程度と考えられます。

Q.医療同意以外に内縁関係で注意すべき点はありますか?

A.内縁関係では、相続問題も大きな課題です。法定相続権がないため、遺言書や生前贈与を活用して内縁のパートナーが財産を受け取れるようにしておくことが必要です。

Q.遺言書はどのように作成すれば良いですか?

A.内縁のパートナーに財産を確実に譲渡するためには、公正証書遺言を作成するのが最も安心です。公正証書遺言は、公証人が関与し原本を保管するため、紛失や改ざんのリスクを防げます。

Q.生前贈与はどのような場面で有効ですか?

A.生前贈与は、遺言書とは異なり、贈与が完了した時点で財産が内縁のパートナーの所有物となるため、相続時のトラブルを回避できます。ただし、贈与税が課されるため計画的に進めることが重要です。

内縁(事実婚)の医療同意について-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、内縁関係における医療同意の問題について掘り下げ、具体的な課題とその解決策を紹介させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.内縁(事実婚)の医療同意について

内縁関係は、法律婚とは異なり、医療同意に関する権利が認められない場合があります。医療同意とは、患者が意思を示せない際に、代わりに治療方針を決定する権利です。内縁関係では法的に配偶者とみなされないため、親や兄弟姉妹などの血縁者が優先される場合があります。このため、患者の意向が反映されないリスクがあることが課題です。

2.内縁(事実婚)の医療同意問題を回避するために

医療同意の問題を防ぐには、内縁関係を証明し、同意を委任する書類を準備する必要があります。住民票や共同生活の証拠を用いて内縁関係を説明できるようにし、医療同意を明文化した契約書や公正証書を作成します。公正証書は法的効力が強く、医療機関や関係者に対する信頼性を高める効果があります。

3.契約書や公正証書の作成について

契約書には、当事者の基本情報、内縁関係の確認、医療同意の委任内容、契約の有効期間、解除条項を明記します。公正証書にすることで、内容の信頼性が向上し、紛失や改ざんのリスクも軽減できます。また、医療機関への説明が容易になる点もメリットです。

4.内縁(事実婚)の医療同意以外の懸念とその対策

内縁関係では、医療同意のほかに相続問題も懸念されます。内縁関係では法定相続権が認められないため、財産を受け取れないリスクがあります。これを回避するためには、遺言書を作成することが重要です。公正証書遺言は法的効力が高く、相続トラブルの防止に役立ちます。また、生前贈与を活用することで、内縁のパートナーが確実に財産を受け取れるようにする方法もあります。

5.まとめ

内縁関係における医療同意や相続問題を回避するためには、契約書や公正証書を活用することが重要です。これにより、内縁のパートナーシップを法的に補完し、安心して生活を送る環境を整えることができます。専門家のサポートを受けながら準備を進めることをおすすめします。

コメント