結婚生活において、さまざまな理由で夫婦が別居することは珍しくありませんが、別居中であっても扶養義務や仕送り額について明確にしておくことは、将来的なトラブルを避けるために非常に重要です。特に、公正証書を通じてこれらの条件を正式に定めておくことで、法的な裏付けを得ることができ、双方の安心を確保することができます。

本記事では、別居中の扶養義務や仕送り額に関する問題点と、その解決策としての公正証書の有効性について解説します。

別居中に配偶者の扶養義務はあるのか?

結婚生活において、夫婦が別居する状況は珍しいことではありません。夫婦関係が悪化し、一時的に距離を置くために別居する場合や、仕事や家庭の事情で物理的に一緒に暮らせない場合など、さまざまな理由で夫婦が別々に暮らすことがあります。しかし、別居中においても、配偶者に対して扶養義務があるのかという疑問を持つ方も多いでしょう。

日本の民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と明記されています。この規定に基づき、夫婦はお互いを扶養し、経済的な支え合いを行う義務を負っています。これは、同居している場合だけでなく、別居中であっても適用される基本的な原則です。

別居中の扶養義務の継続性

別居しているからといって、婚姻関係が法律上解消されたわけではありません。そのため、別居中であっても、夫婦間の扶養義務は基本的に継続します。特に、片方の配偶者が経済的に困窮している場合、もう一方の配偶者には適切な生活費を支払う義務が生じます。

別居中の配偶者の仕送り額はどのように決める?

別居中において、特に重要な問題となるのが仕送り額の決定です。仕送り額は、夫婦それぞれの収入や別居の理由、さらに別居前の生活水準を基準にして決定されますが、これには個別の事情が大きく影響を与えます。具体的には、以下のような要素を考慮して仕送り額を決定する必要があります。

配偶者それぞれの収入

別居中の仕送り額を決める際、最も基本的な要素となるのが、夫婦それぞれの収入です。たとえば、夫婦の間で収入に大きな差がある場合、経済的に弱い方の配偶者が生活に困らないように、もう一方が仕送りを行うことが求められます。

たとえば、夫が高収入で、妻が専業主婦またはパートタイムで働いている場合、別居後も妻が今までと同様の生活を続けられるように、夫は相応の仕送りを行う義務があります。このようなケースでは、夫婦がこれまでの生活水準を保ちながら、別居後も配偶者が経済的に自立できるような金額が設定されることが一般的です。逆に、妻が経済的に自立している場合や、夫婦間で収入がほぼ同等である場合は、仕送り額が少なくなる、または仕送り自体が不要となることもあります。このようなケースでは、双方の収入状況を十分に確認し、合意のもとで仕送り額を決定することが重要です。

別居の理由

別居の理由も、仕送り額を決定する上で重要な要素です。別居が夫婦間の合意によるものである場合と、一方的な理由によるものである場合では、仕送り額に大きな差が生じる可能性があります。例えば、夫婦が合意の上で別居する場合、夫婦間の話し合いで仕送り額を決定することが一般的です。しかし、一方が不倫や家庭内暴力といった理由で別居を決断した場合、加害者側がより多くの経済的支援を行う必要がある場合があります。こうした場合、法的な観点からも仕送り額が適正に決められることが多く、公正証書で明確に記載しておくことが推奨されます。

生活水準の維持

別居中の仕送り額を決定する際に考慮すべきもう一つの重要な要素は、別居前の生活水準です。夫婦が一緒に暮らしていたときの生活水準をできる限り維持することが、仕送り額を決める上での基本となります。特に、子供がいる場合には、子供の生活水準を守るためにも、教育費や生活費の一部をどのように分担するかが重要な課題となります。例えば、子供の学校の授業料や習い事の費用など、生活に欠かせない支出を考慮し、それに応じた仕送り額を設定することが求められます。

このように、別居中の仕送り額は、夫婦の収入や生活状況、別居の理由などを考慮して慎重に決定されるべきです。そして、公正証書を通じて仕送り額を法的に裏付けることで、夫婦間のトラブルを未然に防ぐことができるのです。以下では、公正証書について述べさせていただきます。

【関連記事】

公正証書で安心!別居中の扶養義務や仕送り額を定める方法

別居中の夫婦にとって、扶養義務や仕送り額をどのように取り決めるかは非常に重要です。しかし、口頭での約束では、約束が守られなかった場合に十分な法的保護が得られないことがあります。そこで、有効な解決策として「公正証書」を作成することが挙げられます。

公正証書とは?

公正証書は、公証人によって作成される公的な文書であり、法的な高い証拠力を持ちます。公正証書に記載された内容が法的に守られなかった場合、裁判による判決等を介さずに強制執行が可能となるため、夫婦間の取り決めにおいて非常に有効なツールとされています。

たとえば、夫婦が別居中の扶養義務や仕送り額について合意しても、口頭での約束だけでは不履行時に問題が発生する可能性があります。しかし、公正証書にその合意を明確に記載することで、約束を履行しなかった場合でも給与の差し押さえなど、強制的な手段を取ることができるのです。これにより、双方が安心して別居生活を送ることが可能となります。

公正証書作成の流れ

公正証書を作成する際には、まず夫婦間で扶養義務や仕送り額について話し合い、合意を形成することが第一歩です。この話し合いがまとまった後、次に公証人役場で公正証書を作成するための手続きが行われます。具体的には以下の手順を経て作成されます。

- 合意内容の確認と整理

夫婦間で扶養義務や仕送り額の取り決めを行った後、その内容を文書として整理します。 - 公証人役場での手続き

次に、公証人役場に赴き、公証人に合意内容を提示します。公証人は、その内容を確認し、適法であるかをチェックします。そして、問題がなければ公正証書として正式に文書化されます。 - 公正証書の作成と保管

公正証書が作成されると、原本は公証人役場に保管され、夫婦には正本と謄本が渡されます。これにより、合意内容が法的に効力を持ち、何か問題が発生した際には即座に対処できるようになります。

公正証書に含めるべき内容

公正証書を作成する際には、双方の権利と義務が明確に反映され、後のトラブルを避けるために、以下の内容を具体的かつ詳細に記載しておくことが非常に重要です。

別居の期間

別居が開始された日付とその終了予定または条件を明確に示します。これにより、合意された期間や別居の状況が後に曖昧になることを防ぎます。例えば、「〇年〇月〇日から別居を開始し、〇年〇月〇日まで継続するものとする」などと定めます。

仕送り額と支払い方法

仕送り額については、双方の収入状況や生活費の必要性を考慮し、具体的な金額を明記します。さらに、支払い方法も正確に指定し、銀行振込であれば振込先の口座情報を、公的な支払い方法であればその詳細を明記します。また、支払いのタイミングや頻度も記載し、「毎月〇日までに〇円を銀行振込により支払う」など、明確な規定を設けておくことが重要です。

その他別居中の誓約事項

別居中のルールや制約についても公正証書に記載しておくべきです。例えば、別居中の双方の貞操義務の確認、連絡方法など、双方が合意している誓約事項を明記します。また、万が一これらの誓約が守られなかった場合の対応についても定めておくと、後のトラブル回避に役立ちます。

強制執行認諾条項

強制執行認諾条項とは、仕送りや生活費の支払いが滞った際に、公正証書を元に裁判所で強制執行ができるようにするための条項です。この条項を含めておくことで、支払い義務が果たされない場合でも迅速に法的手続きを進めることができ、相手方に対して支払いを強制できます。

このように詳細を明記することで、双方が安心して合意内容を履行できる基盤が整います。特に、誓約事項や強制執行に関する内容は、今後のトラブルを未然に防ぐためにも、重要なポイントとなります。

公正証書作成の主なメリット

- 強制執行が容易となる

公正証書には「強制執行認諾文言」が含まれているため、もし一方が契約内容に違反した場合、裁判を経ることなく強制執行に進むことができます。たとえば、仕送りの支払いが滞った場合でも、公正証書があればすぐに法的手続きに入ることができるため、迅速かつ効果的な対応が可能です。

- 公証役場での保管

公正証書の原本は公証役場で安全に保管されます。これにより、万が一、当事者が紛失したり改ざんされるリスクを避けることができます。書面の内容が保証されていることから、安心して契約内容を将来にわたり確認することが可能です。

- 公証人による内容確認

公正証書の作成には、公証人という法的な専門家が関与します。契約内容を公証人が確認し、適正かつ公正であるかをチェックするため、後のトラブルを未然に防ぐことができます。これにより、双方の理解が一致した状態で合意が成り立つことが保証されるため、信頼性が高まります。

- 契約内容の明確化と心理的安心感

公正証書を作成することで、夫婦間の取り決めが明文化され、特に経済的な負担や生活面での不安が解消されます。別居中の扶養義務や仕送り額といった重要な事項が明確に定められることで、双方が安心して日々の生活を送ることができる心理的な効果も大きいです。特に経済的な不安がある場合、公正証書により将来的な保証が確立されるため、安定した生活を送ることができるでしょう。

【関連記事】

別居中の扶養義務と仕送り額に関するトラブルを防ぐためのポイント

このトピックでは、別居中の夫婦間での義務や仕送り額に関するトラブルを防ぐためのポイントを説明しています。

これらを理解することで、双方が感情的な対立を避け、両方が納得できる合理的なもの解決策を見つけることが可能です。

相手のことを気遣って話し、仕送り額を明確にする

別居中の夫婦関係は感情的にも複雑です。特にお互いが冷静でいられない場合、思いやりと共感を持ってコミュニケーションを取ることが非常に重要です。相手の感情に配慮しながら、話し合いを進めることで、お互いに対する信頼関係を保つことができ、不要な争いを避けることができます。

また、仕送り額については、双方の生活状況や収入を基に合理的な金額を決める必要があります。例えば、生活費や子供の養育費をカバーするための具体的な金額を話し合うだけでなく、支払方法や支払期日も細かく取り決めておくことが重要です。たとえば、「毎月末に銀行振込で仕送りをする」といった形で、明確にしておくことで、将来的な誤解やトラブルを避けることができます。さらに、公正証書や契約書にして文書化することで、法的な裏付けも確保でき、安心感が生まれます。

タイミングと話し合いの回数を見極める

別居に関する問題を話し合う際、タイミングを誤ると相手の感情が激化し、逆に問題が悪化する可能性があります。相手が仕事で忙しい時や感情的に不安定な状況で話し合おうとすると、冷静な話し合いが難しく、対立を生むリスクが高まります。逆に、相手がリラックスしていて、感情をコントロールできる状態の時に話し合いを始めると、建設的な対話が可能になります。

さらに、全ての問題を一度に解決しようとせず、少しずつ進めることも重要です。仕送り額や扶養義務について一度の話し合いで全てを決定するのは難しく、焦って結論を出すことで後から問題が浮上することもあります。時間をかけて複数回にわたり話し合いを行い、必要に応じて見直しや調整を行うことで、双方が納得できる合意に至りやすくなります。このように、時間と余裕を持って慎重に進めることで、より信頼できる解決策を見つけることができるのです。

第三者のサポートを活用し、合意内容を文書に残す

もし夫婦間の話し合いが難航する場合や感情的な対立が避けられない場合、信頼できる第三者を介入させることが有効です。例えば、弁護士もしくは親族や信頼できる友人など、中立の立場でアドバイスできる人を交えることで、感情に左右されない冷静な話し合いが期待できます。特に、法的なアドバイスを受けることで、自分の権利や責任が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。

また、話し合いの内容は必ず文書に残しておくことが重要です。口頭での約束や覚書では、後から「そんなことは言っていない」といった紛争が生じる可能性があります。したがって、書面にして双方が署名し、合意を明確にしておくことで、将来のトラブルを避けることができます。特に、法律的な効力を持たせるために公正証書にすることが推奨されます。公正証書にすることで、法的にも強制執行が可能となり、例えば仕送りが滞った場合でも迅速に法的手段を講じることができます。

【関連記事】

別居中の扶養・仕送り額を定めた契約書はお任せください

当事務所は、別居中の夫婦間の扶養義務や仕送り額に関する契約書作成の依頼に数多く対応してまいりました。これまでの豊富な経験と専門的な知識を基に、個別の状況に合わせた最適な法的サポートを提供し、多くのご依頼者様から信頼をいただいております。

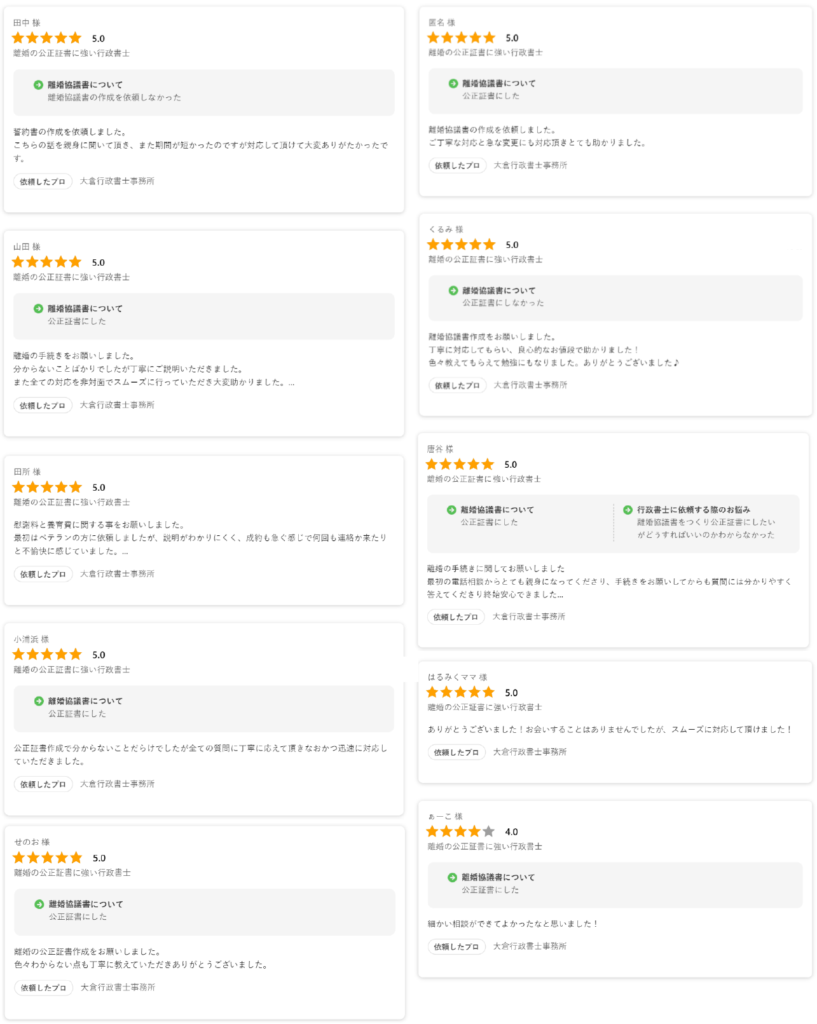

また、当事務所は、お客様からの信頼を証明する形で、ネット上の口コミ件数が150件を超え、総合評価が4.9/5と非常に高い評価をいただいております。この評価は、丁寧な対応が、多くの依頼者様に支持されている証です。特に、次のようなお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

- 別居中の扶養義務や仕送り額について明確に取り決めたい

- 別居後の生活費負担や収入差に関する不安を解消したい

- 口頭での約束ではなく、法的に効力のある書面で安心を得たい

- 仕送り額や生活費の支払い方法について具体的なアドバイスが欲しい

- 別居中でも相手とのトラブルを防ぐために第三者のサポートを活用したい

- 法律的に有効な公正証書を作成して、将来のリスクに備えたい

お客様一人ひとりの状況に合わせ、安心して将来を見据えるための適切なサポートをご提供いたします。お気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

別居中の扶養や仕送り額を定めた契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.別居中の扶養や仕送り額を定めた契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 別居契約書 | 39,000円 | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円 | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 離婚協議書 | 39,000円 | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの別居中の扶養や仕送り額を定めた契約書や合意書を作成させていただいております。

別居中の扶養・仕送り額を公正証書で安心のサポート-よくある質問

Q.別居中でも扶養義務はあるのでしょうか?

A.はい、日本の民法第752条に基づき、別居中であっても夫婦間には扶養義務が継続します。別居していても、配偶者が生活に困窮している場合、扶養義務のある配偶者が生活費を支払う責任を負います。

Q.仕送り額はどのように決めるべきですか?

A.仕送り額は、夫婦それぞれの収入や別居の理由、別居前の生活水準などを考慮して決定されます。収入に大きな差がある場合や、経済的に困っている配偶者がいる場合、適正な金額を設定することが大切です。

Q.公正証書を作成するメリットは何ですか?

A.公正証書は、法的な証拠力を持ち、万が一契約が守られなかった場合に強制執行が容易になります。公証人が作成するため、信頼性が高く、契約内容が保護されます。

Q.別居中の仕送り額が支払われなかった場合、どうすればいいですか?

A.公正証書に強制執行認諾条項が含まれていれば、裁判所を介さずに、給与の差し押さえなどの強制執行手続きを進めることができます。

Q.仕送り額を決める際に、話し合いが難航する場合はどうすればいいですか?

A.話し合いが難航する場合は、第三者として弁護士や信頼できる親族に介入してもらうと良いでしょう。感情的な対立を避け、冷静に解決策を見つけることができます。

Q.別居中の仕送り額は、一度決めたら変更できないのでしょうか?

A.仕送り額は状況に応じて見直すことが可能です。たとえば、収入の変化や生活状況の変化があった場合、再度話し合いを行い、公正証書を作り変え若しくは変更することができます。

Q.公正証書の作成にかかる費用はどれくらいですか?

A.公正証書の作成費用は、内容や金額に応じて異なりますが、一般的には4、5万円程度です。

Q.別居中に扶養義務が生じないケースはありますか?

A.扶養義務が免除されるケースもあります。たとえば、配偶者が十分に自立している場合や、収入が同等で経済的な支援が不要な場合などが該当します。

Q.別居の理由によって、仕送り額に違いが出ることはありますか?

A.はい、別居の理由によって仕送り額が変わることがあります。例えば、不倫や家庭内暴力などで一方が別居を決断した場合、加害者側が多くの支援を行うことが求められることがあります。

Q.別居中の生活水準を維持するために必要な仕送り額はどう計算しますか?

A.生活水準を維持するためには、別居前の家計や支出を基準に考えることが重要です。特に子供がいる場合には、教育費や生活費も考慮に入れて計算します。

Q.別居中に子供がいる場合、養育費はどうなりますか?

A.養育費は扶養義務の一環として、親が支払うべき費用です。公正証書に養育費の金額や支払い方法を明記することで、トラブルを避けることができます。

Q.公正証書の作成は誰でもできるのでしょうか?

A.公正証書は、夫婦が合意した内容を公証人が確認し、作成します。したがって、双方の合意が前提となります。もし合意が得られない場合、別途、調停などの手続きが必要です。

Q.公正証書の内容はどのようにして決めますか?

A.公正証書の内容は、夫婦間の話し合いによって決定します。仕送り額、支払い方法、扶養義務の詳細など、双方が納得できる内容を文書化し、公証人に提出します。

別居中の扶養・仕送り額を公正証書で安心のサポート-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、別居中の扶養義務や仕送り額に関する問題点と、その解決策としての公正証書の有効性について解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめたものでございます。

1.別居中に配偶者の扶養義務はあるのか?

日本の民法第752条では、夫婦が別居中であってもお互いに扶助し合う義務があります。別居が始まったとしても、扶養義務は解消されないため、経済的に困窮している配偶者に対して生活費を支払う必要があります。

2.別居中の仕送り額はどう決める?

仕送り額は配偶者の収入、別居の理由、生活水準などを考慮して決定されます。夫婦それぞれの収入状況に応じて仕送り額を設定することが重要です。別居の理由も考慮され、不倫や家庭内暴力など一方に責任がある場合、相手側が多く支払うこともあります。生活水準を維持するため、特に子供がいる場合はその教育費や生活費も仕送り額に含めます。

3.公正証書で安心!別居中の扶養義務や仕送り額を定める方法

公正証書は公証人が作成する法的文書で、強制執行力があります。公正証書に記載された内容は法的効力を持つため、支払いが滞った場合には強制執行が可能です。公正証書作成には夫婦間の合意を公証人に提示し、公証人が法的に適切か確認した上で正式に文書化します。

4.別居中の扶養義務と仕送り額に関するトラブルを防ぐためのポイント

仕送り額を明確にし、相手のことを気遣いながら話し合いを行うことが重要です。話し合うタイミングも大切で、一度で結論を出さず複数回にわたり進めることが望ましいです。話し合いの内容は文書に残し、必要に応じて第三者のサポートを活用することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

コメント