夫婦間でのお金の貸し借りや贈与については、これまで法律上の特別なルールが存在していました。例えば、夫婦間で交わしたお金の貸し借りの約束や高額な贈与の取り決めは、一度書面にしても婚姻中であれば後から一方的に取り消せてしまう可能性があったのです。

これは民法754条(夫婦間の契約の取消権)による規定で、夫婦間の約束事について法的強制力を弱め、家庭内の平和を損なう法的争いを避けるという目的がありました。しかし2024年の民法改正によってこの規定が削除され、夫婦間契約の扱いが大きく変わろうとしています。

本記事では、この改正前後での夫婦間におけるお金の貸し借りや贈与契約の違いやポイントを解説し、今後夫婦間契約を交わす際に注意すべき点や公正証書作成の有用性について行政書士の視点から詳しく説明します。夫婦間のお金に関する契約ルールは2026年(令和8年)4月1日までに大きく変わる見込みですので、最新の情報を押さえてトラブル防止に役立ててください。

夫婦間のお金の貸し借りの契約について改正前と改正後

このトピックでは、夫婦間でお金を貸し借りする際の契約(金銭貸借契約)について、改正前の法律と改正後にどう変わるのかを解説します。夫婦間の金銭トラブルを防ぐためには、改正前の問題点を理解した上で、改正後の新しいルールに沿った対応をすることが重要です。

改正前:夫婦間の金銭貸借契約と取消権の問題点

改正前の民法754条の下では、夫婦間で交わした金銭の貸し借り契約(借用書など)があっても、婚姻中であればどちらか一方が自由に契約を取り消すことが可能でした。

例えば、夫が妻に対して「事業資金として100万円を貸す」という契約書を作成しても、後日夫婦喧嘩をした際などに夫または妻の一方が「やっぱりこの契約はなかったことにしたい」と一方的に表明すれば、その契約は法的には無効にできてしまったのです。

この取消権には理由は不要で、第三者の権利を害しない限り婚姻中いつでも行使できるため、夫婦間の金銭貸借契約は非常に不安定なものでした。せっかく公正証書で借用証書を作っても取り消されてしまうリスクがあり、貸したお金の返済を裁判で強制するのも困難な状況だったのです。

そのため、改正前は夫婦間で多額の貸し借りをする際も法的拘束力を期待しにくく、口約束に頼らざるを得ないケースも少なくありませんでした。

なお、この取消権にも例外がありました。夫婦関係が既に破綻している場合(別居や離婚協議中など)は「婚姻中」とは言えず、この場合に交わされた契約は取り消せないと解釈されていました。

例えば、離婚協議中に夫が妻へ財産分与の一部として100万円を渡すと約束した場合、婚姻関係が実質的に破綻しているため、その約束は754条によっては取り消せないとされています。とはいえ、円満に生活している間の金銭貸借契約は基本的に婚姻中とみなされ、常に取消権行使のリスクを伴っていたのです。

改正後:夫婦間の金銭貸借契約に生じる変化

2024年の民法改正でこの夫婦間契約の取消権(754条)は削除されることが決定し、施行後は夫婦間の金銭貸借契約も通常の契約と同様に一方的に取り消すことはできなくなります。改正法施行(2026年4月1日)以降は、夫婦だからという理由で特別に契約を無効化できる余地がなくなり、原則として法的に安定した拘束力を持つようになります。

これは、夫婦間で交わされた借用書や金銭消費貸借契約書が他人同士の契約と同じく有効となり、一方が勝手に「やっぱり帳消しにしたい」と言っても通用しなくなるということです。例えば、改正後に夫が妻に100万円を貸し付ける契約書を交わした場合、妻が後から返済を拒んでも「契約を取り消す権利」は主張できず、契約違反として法的に返済を求めることが可能になります。

これにより夫婦間のお金の貸し借りも民法改正で取り消せなくなるため、今後は夫婦間でも貸したお金は基本的に返してもらえる(返さねばならない)関係になると言えるでしょう。

夫婦間のお金の貸し借り契約で注意すべきポイント

今回の改正によって夫婦間の貸し借り契約は安定性を増しますが、円滑にお金の貸し借りを行うためには以下のポイントに注意しましょう。

契約内容を明確に書面化する

改正後は契約自体は取り消されませんが、そもそも夫婦間で「貸した・借りた」の認識が食い違っていては意味がありません。口約束だと「贈与だと思った」「いや貸したお金だ」という争いになりがちです。

借用書や契約書を作成し、貸付金額・返済期限・利息の有無などを明記しておくことが重要です。書面があれば離婚時などでもそのお金をどう扱うか明確に主張できます。

改正前は書面があっても取り消される可能性がありましたが、改正後は書面による契約がそのまま効力を持つため、より一層書面化の意義が高まります。

利息や返済方法の取り決め

夫婦間の貸し借りでは無利息であることも多いですが、それも含め合意事項は記載しましょう。返済期限を設けるか、毎月いくら返すかなど具体的な返済計画を書くと、お互い安心です。

第三者間の貸し借りと同様、契約通りの返済がなされなければ債務不履行になります。夫婦間だからと曖昧にせず、形式もしっかり通常の契約と同じように整えることが大切です。

紛争時の対応も視野に入れる

改正後は契約違反に対して法的措置を取れるようになります。万一返済が滞った場合に備え、公正証書で契約を作成し「強制執行認諾文言」を入れておくと安心です。

この文言がある公正証書があれば、裁判をせずとも直ちに相手の財産差押え等の強制執行が可能になります。特に高額の貸し借りでは公正証書化を検討すると良いでしょう(公正証書については後述)。

夫婦間の贈与契約について改正前と改正後

このトピックでは、夫婦間で金品や不動産などを贈与(プレゼント)する場合の契約について、改正前後で何が変わるのかを見ていきます。夫婦間の贈与には税金面の注意もありますが、法律上の効力が改正によってどう変化するかを把握し、適切に対応することが重要です。

改正前:夫婦間の贈与契約と取消権

改正前の民法754条のもとでは、夫婦間の贈与契約(プレゼントの約束)も他の契約同様に婚姻中いつでも取り消すことができました。

例えば、夫が妻に「次の誕生日に高級ブランドバッグ(エルメスのバーキン)をプレゼントする」と約束しても、後日になって夫が理由もなくその約束を取り消すことが法的に可能であり、妻はその約束の履行(バッグをもらうこと)や損害賠償を夫に請求することはできません。

同様に、妻が夫に多額の現金を贈与すると約束しても、あとから妻が気が変われば契約を取り消して一方的に無効化できたのです。これも754条に基づく特例で、夫婦間の贈与の約束は「なかったことにできる」前提で考えられていました。

実際には夫婦間の贈与は日常的な些細なプレゼントから、住宅資金や車の購入資金など高額なものまで様々ですが、法的には婚姻関係が円満に続いている間はどれも原則取り消し可能な不安定さを抱えていたわけです。

もっとも、金銭の贈与契約そのものには一般原則として書面によらない贈与は履行前であれば撤回可能という規定(民法550条)もあります。夫婦間であっても契約書など書面を交わさない口約束の贈与であれば、改正前は754条によらずとも撤回できるケースがありました。

ただ754条は書面の有無に関わらず婚姻中なら無条件で撤回を認めていたため、夫婦間では書面で贈与契約書を作っても後からひっくり返されるという特殊事情があったのです。

例えば、夫名義の住宅を妻に生前贈与するという契約書を交わして名義変更しても、婚姻関係が良好なうちは夫が「やっぱり取り消す」と言い出せば契約上は取消しが主張できました(ただし不動産登記が絡むため第三者に対抗する問題など複雑な点はありますが、理論上は可能)。

このように改正前は、夫婦間の贈与契約も法律上はいつでも覆せる約束に過ぎず、極端に言えば「気が変わったから返して」「約束はナシで」と一方が言えば通ってしまう状況だったのです。

改正後:夫婦間の贈与契約の効力と変化

改正後は夫婦間契約の取消権が撤廃されるため、夫婦間の贈与契約も婚姻中であって一方的に取り消すことはできなくなります。これは夫婦間でなされた贈与の約束や契約も他の契約と同様に拘束力を持つことを意味します。

改正後に夫が妻へ「車を贈与する」と契約した場合、夫が後から心変わりしても簡単にはその契約を無効にできないということです。夫婦間の贈与も民法改正で取り消せなくなるため、大きな財産の授受であっても一度契約すれば原則その約束に縛られることになります。

例えば、妻が夫に自宅名義を贈与する契約を交わした際、妻は後になって「やっぱり自分のものに戻したい」と思っても、夫の同意なしに一方的にその契約を取り消すことはできません。贈与契約も通常の契約と同じ扱いになるため、夫婦間とはいえ契約内容を履行しなければ債務不履行となり得ます。

【関連記事】

>夫婦間契約の取消ができなくなりました

夫婦間の贈与に関する注意点と対策

夫婦間で贈与を行う際には、改正後の新ルールを踏まえて以下の点に注意しましょう。

贈与税など税務面の確認

夫婦間であっても年間110万円を超える贈与には通常贈与税が課されます(暦年課税による基礎控除110万円超の部分に課税)。例えば妻に毎年200万円を生活費名目で渡す場合、110万円を超える部分に贈与税がかかる可能性があります。

ただし特例として、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与する場合は、贈与税の配偶者控除が使え、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで非課税にできる制度(いわゆる「おしどり贈与」制度)があります。

大きな財産の贈与を検討する際は、税理士等とも相談し適法かつ有利な方法を検討してください。なお日常的な生活費の仕送りや家計費の拠出は贈与税の対象外(扶養義務の範囲内)と解されるケースもあります。

贈与か貸付かの区別を明確に

夫婦間で金銭の受け渡しをする際、それが贈与(あげたお金)なのか貸付(金銭消費貸借)なのかを明確にしておきましょう。改正前後問わず、離婚時には「これは返すべきお金なのか、もらったものなのか」で揉めることがあります。

特にマイホーム購入時の頭金や事業資金など、一方の両親や配偶者から資金提供を受けた場合、「あれは贈与だった」と主張されると返還義務がなくなり、「貸付だった」と主張されれば返済義務が発生します。

後々の争いを避けるためにも契約書や念書を作成し、「○年○月○日付で○○円を贈与する(返還義務なし)」あるいは「貸付ける(返済期限○年○月)」等とハッキリ形に残すことが大切です。

一度贈与した財産は戻らない覚悟を

改正後は夫婦間だからといって贈与を気軽に撤回できません。一度渡したものは基本的に戻ってこない前提で贈与しましょう。特に不動産や高額貯金の名義変更を伴う贈与では、離婚などで後悔する可能性もあるため慎重に判断すべきです。

「とりあえず贈与しておいて、嫌になったら取り返そう」といった考えは通用しなくなるため、将来を見据えて計画的に行いましょう。また、どうしても不安な場合は贈与ではなく貸付として契約する方法もあります。

贈与より貸付の形にしておけば債務名目が残るため、離婚時に財産分与で調整しやすい場合もあります。

夫婦間契約において今後は公正証書作成が容易になる?

このトピックでは、民法改正により夫婦間の契約取消権が廃止されることで、夫婦間契約の公正証書化がこれまでより有用かつ現実的になるのではないかという点について考察します。改正前は公正証書を作っても一方的に取り消される可能性がありましたが、改正後は公正証書を作成する意義が高まります。

そもそも夫婦間契約公正証書を作成してもらえる公証人が少なかったです。夫婦間のお金の貸し借りや約束事を公正証書に残すことの利点と注意点、そして行政書士によるサポートについて解説します。

改正前:夫婦間契約の公正証書が抱えていた課題

改正前は、夫婦間でどんなにしっかり契約書を作成して公正証書に仕立てても、婚姻中であれば相手に一方的に契約を取り消されてしまうリスクが残っていました。

公正証書とは、公証人が作成する強力な証拠力・執行力を持つ文書ですが、夫婦間契約については民法754条の壁により「せっかく公正証書にしても無駄になる可能性がある」と思われていたのです。

実際、夫婦間で金銭消費貸借契約の公正証書を作成したいという相談では、公証人から「754条があるので完全な保障にはなりません」と説明されることもありました。つまり、改正前は公正証書という強力な武器を用意しても、夫婦間では法の特例によって効力が覆される不安がつきまとっていたのです。

さらに、公正証書で約束を書いておけば裁判なしに強制執行できるとはいえ、754条によって契約自体が取り消されてしまえば執行云々以前の問題になります。

結局、夫婦間トラブルにおいては公正証書は「離婚協議書」など破綻後を見据えた合意書に使われることが多く、円満な婚姻中の約束事には活用しにくい面がありました。

改正前は、婚姻中の夫婦間合意は公正証書にしても絶対ではない以上、費用をかけ公証人役場へ出向く労力を正当化しづらかったのです。

改正後:公正証書作成の有用性と容易化

民法改正により夫婦間契約の取消権が廃止されれば、夫婦間であっても公正証書の効力が十分に発揮されるようになります。改正後は夫婦間契約も通常の契約と同じく扱われるため、公正証書にしておけば契約を一方的に破棄される心配がほぼ無くなるのです。

金銭の貸し借り契約であれば公正証書に強制執行認諾文言を入れておくことで、支払いが滞った際に直ちに差押え等の手続きに移れます。改正前は「どうせ取り消されるかも…」と二の足を踏んでいた場面でも、改正後は安心して公正証書を活用できるようになるでしょう。

公正証書作成自体の手続きが技術的に簡単になるわけではありませんが、「夫婦間契約=公正証書にしても無駄になるかも」という懸念が無くなるため心理的ハードルは下がります。

特に夫婦間の金銭トラブル(貸付金や養育費・生活費の取り決め等)では、今後は積極的に公正証書化する意義があります。公正証書にしておけば契約違反時の訴訟提起という手間を省けるだけでなく、契約内容を明文化することで双方の認識違いを防ぐ効果もあります。改正によって公正証書が無力化される心配が無くなる以上、夫婦間でも「念のため公正証書を作っておこう」と提案しやすくなるでしょう。

【関連記事】

>【民法改正】離婚協議書で養育費の強制執行が可能って本当?

公正証書作成のポイントと行政書士によるサポート

夫婦間契約を公正証書にする際は、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

事前準備と条項の検討

公正証書を作成するには、事前に契約内容を詰めたうえで公証人役場に行き、公証人に正式な文書を作成してもらう必要があります。スムーズに進めるには、あらかじめ専門家に相談して契約条項を整備し、公証人に渡す原案(案文)を用意しておくことが望ましいです。

夫婦間の貸し借り契約なら「貸付金額・返済期日・返済方法・利息・遅延損害金」「強制執行認諾条項」などを盛り込んだ案文を用意します。贈与契約なら「贈与の目的物・時期・条件(住宅取得資金ならその用途)」「贈与税申告の有無」といった点も検討事項です。

公証人役場での手続き

公正証書作成には本人確認書類や認印(実印)・印鑑証明書(代理人が行く場合は委任状)が必要です。夫婦間契約の場合でも原則として夫婦双方が揃って公証人役場に出向き、公証人の面前で契約内容の最終確認を行います。

作成した公正証書は原本が公証人役場に保管され、正本・謄本が交付されます。一度作成すれば公証人役場に原本が残るため紛失の心配も少なく、後日言った言わないの争いになった際も確実な証拠となります。

行政書士等専門家のサポート

公正証書の作成には法律知識と手続きのノウハウが必要ですが、行政書士は契約書の作成や公正証書化のサポートを業務として行っています。行政書士に依頼すれば、夫婦間契約の内容ヒアリングから契約書案の作成、公証人との打ち合わせや日程調整まで含めてサポートを受けることができます。

法律用語が分からなくても専門家が適切な文言を用いてくれるので安心です。当事者だけで公正証書を作る不安がある場合は、お気軽に専門家に相談すると良いでしょう。行政書士は弁護士ほど費用が高額にならないケースも多く、気軽に利用できる身近な法律専門職として全国対応でサービスを提供している事務所もあります。夫婦間契約の公正証書化について分からない点があれば、ぜひ専門家の力を活用してください。

民法改正による夫婦間契約の新常識と今後の対応【まとめ】

このトピックでは、今回の民法改正が夫婦間契約にもたらす影響を総括し、一般の方が知っておくべき新常識や、トラブル防止のための心構え・専門家の活用方法についてまとめます。夫婦間のお金や財産にまつわる約束事も法改正により大きく様変わりするため、全国どこにお住まいの方もこの新ルールを理解して備えておきましょう。

一般の夫婦への影響:新しい当たり前

今回の改正は特別なケースではなく全ての夫婦に関わる重要な変更です。法律が変わることで、今後は夫婦間の約束も「取り消せて当たり前」ではなくなります。言い換えれば、夫婦間で交わした契約・合意も一般の契約と同じ法的拘束力を持つことになります。

これは一般のご家庭にも直接影響する新常識です。例えば、これまで「夫婦間の借金なんて紙に書いても無意味」と思われていたかもしれませんが、改正後は有効な借用書として効力を発揮しますし、「夫婦間のプレゼントだから後で撤回できるよね」という感覚も通用しなくなります。

良い意味では互いの約束をより真剣に守るきっかけとなり、悪い意味では気軽な口約束が命取りになる可能性もあるでしょう。しかし総じて言えるのは、夫婦間のお金の貸し借りも民法改正で取り消せなくなり、夫婦間の贈与も民法改正で取り消せなくなるということであり、この大原則を一般の方もぜひ知っておいていただきたいと思います。

夫婦間トラブル防止に向けた心構え

改正により法律上は夫婦間契約が安定しましたが、現実の夫婦間トラブルを防ぐにはお互いの思いやりと明確な合意が不可欠です。まず、金銭問題は夫婦間でも感情的なしこりを生みやすいので、事前によく話し合い共通認識を持つことが重要です。

「貸すのかあげるのか」「返済はいつまでか」など、不明瞭な点を残さないようにしましょう。また、後日の争いを避けるためには証拠を残す習慣も大切です。メールやメモでも構いませんので、「○○について夫婦で合意した」という記録を残しておくと万一の時に役立ちます。

改正前は記録があっても一方的に破棄され得ましたが、改正後は記録がそのまま効力を持ちます。したがって、「夫婦だから何も書かなくていい」ではなく、夫婦だからこそ大事な約束は書面化するという意識を持ちましょう。これはお二人の信頼関係を高めることにも繋がります。

万一トラブルに発展しそうな場合でも、書面があれば冷静に話し合える材料になりますし、第三者(調停員や裁判官)が見ても客観的な判断がしやすくなります。

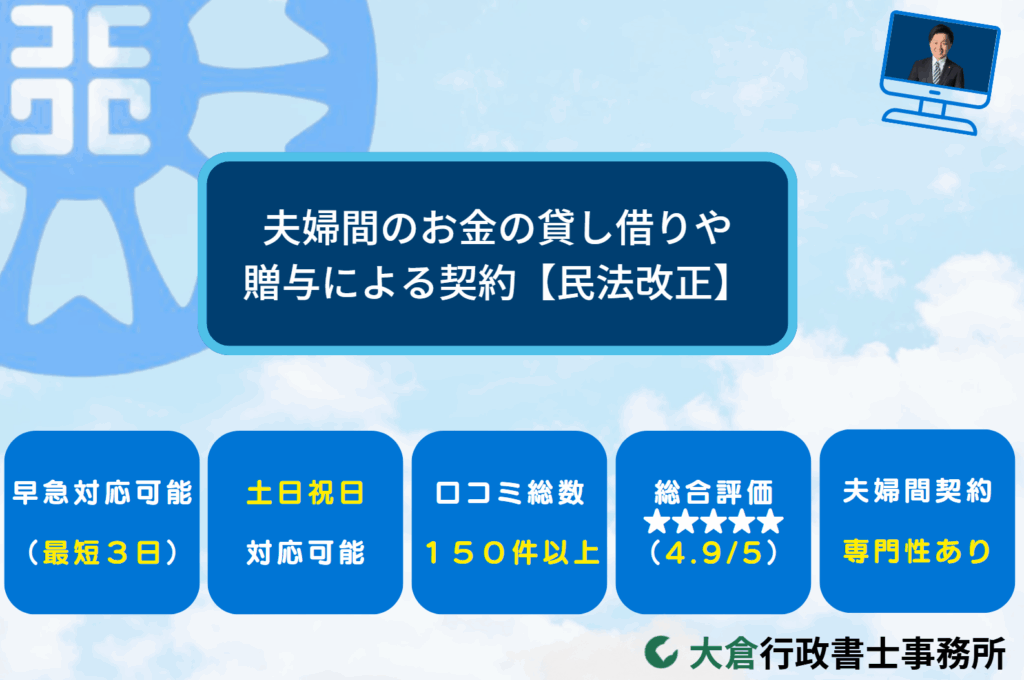

夫婦間のお金の貸し借りや贈与は当事務所にお任せください

夫婦間の契約書の作成に不安がある場合は、ぜひ当事務所に相談することを検討してください。

当事務所ではオンライン相談やメールでのやり取りに対応しており、遠方にお住まいでも全国サービスを受けていただけます。

専門家に依頼すれば、法律改正の最新情報を踏まえた適切な書式や条項で契約書を作ってもらえるため安心感が違います。大切なお金や財産の話だからこそ、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と悩まずにプロに任せることが、結果的に夫婦円満や円滑な問題解決への近道となります。

ご依頼後の流れ

契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

| 業務内容 | 料金(税込) | 概要 |

|---|---|---|

| 浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |

| 交際契約書 | 39,000円~ | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |

| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を定めた契約書を作成します。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 婚前契約書 | 39,000円~ | 婚前の取り決め内容を記載した契約書を作成いたします。 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の権利義務を明確にする契約書を作成します。 |

| 夫婦財産契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の財産関係を定めた契約書を作成させていただきます。 |

| パートナーシップ契約書 | 39,000円~ | 同性間の契約書など、パートナー関係を法的に整理します。 |

| 離婚協議書 | 39,000円~ | 離婚に伴う合意内容をまとめた契約書を作成いたします。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書化を希望される場合の追加費用です。 ※すべての契約で公正証書が可能とは限りません。 |

※上記金額には消費税を含みます。内容により追加費用や実費が発生する場合がございます。

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

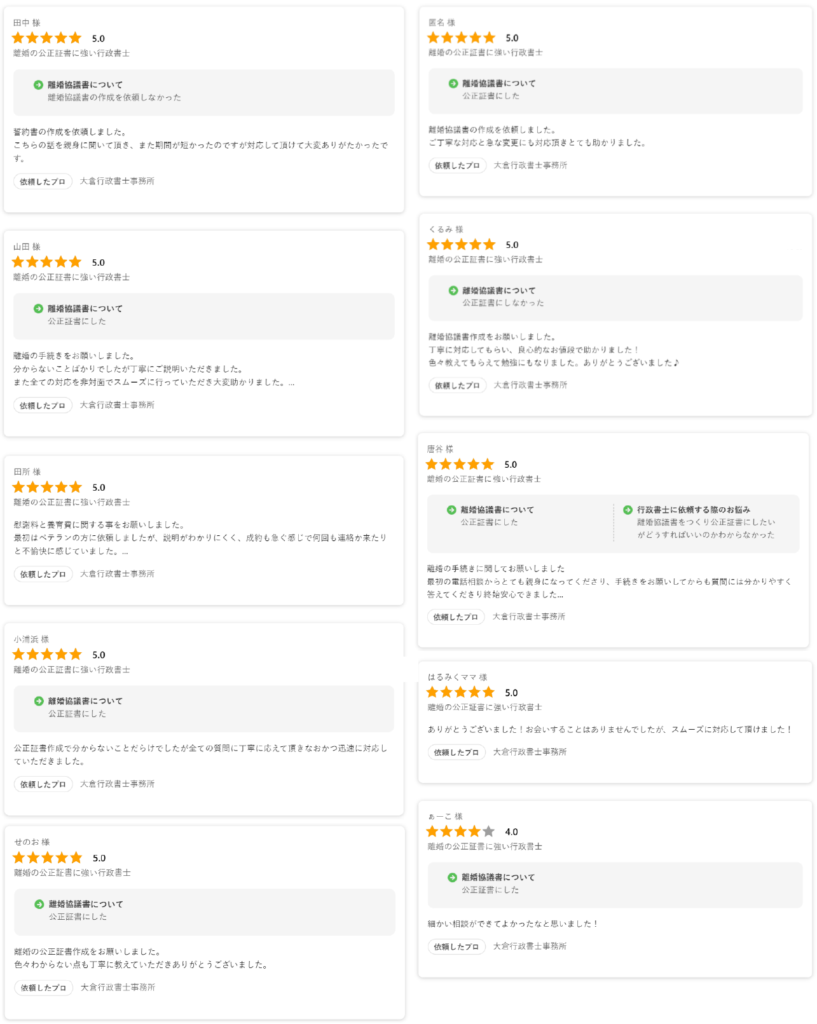

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

コメント