夫婦の会話が、いつの間にか一方の怒鳴り声に支配されている。そんな状況に心をすり減らしていませんか。家庭という本来安心できる場所で、精神的な圧力を受け続けるのは非常につらいものです。なかでも、言葉の暴力である「怒鳴る」行為は、日常に深刻な影響を与えるモラルハラスメントの一つです。

相手がなぜ怒鳴るのか、そしてその行為は法的に問題があるのか。また、どうすれば改善につながるのか。行政書士が関わることでできるサポートとは何か。本記事では、怒鳴るモラハラ夫の心理と行動に焦点を当て、契約という具体的な対策についても詳しく解説します。

モラハラ夫はなぜ怒鳴るのか

この章では、怒鳴るという行動の裏に隠された心理的背景や生活環境による影響について考察します。単なる気性の荒さや性格の問題と見られがちですが、実際には複雑な内面や外的要因が複合的に絡み合っている場合が多くあります。怒鳴ることには、意図的な支配行動としての意味を持つものから、本人も自覚のない感情の爆発まで、さまざまな側面があります。

自分の威厳を保ちたい

家庭内で怒鳴る男性の中には、自らの立場を守る手段として大声を使うケースが少なくありません。職場では上司や取引先に頭を下げていても、家庭内では自分の思い通りに動いてほしい、言うことを聞いてほしいという支配欲が強く出るのです。とりわけ、内心に「自分は軽く見られているのではないか」といった劣等感を抱えている場合、それを打ち消すかのように威圧的な言動がエスカレートする傾向があります。

妻や子どもが自分の意見に従わない場面では、「反論されている」「否定されている」と極端に受け止め、怒鳴ることで優位に立とうとします。これは、精神的に成熟しきれていない人に見られる特徴のひとつで、自分がコントロールできる相手に対してのみ強く出るという点も、モラハラの特徴と一致しています。

ストレスが怒りの形で噴き出す

日常的に仕事や人間関係でストレスを抱えている場合、そのはけ口が家庭内に向けられることがあります。特に、外では自分の本音や不満を出せず、常に我慢を強いられているような立場にいると、その反動として怒りが爆発することがあります。つまり、家庭という「安全圏」の中でだけ、本来の自分を解放するかのように声を荒げるのです。

このようなケースでは、本人にとっては怒鳴ることが一種のストレス解消法となってしまっており、感情のコントロールが困難になっています。外では抑えている分、家に帰った途端に態度が一変するというギャップが生じやすく、これにより妻はますます精神的な負担を強いられることになります。

また、ストレスの根本原因を自覚していない場合、怒りの矛先を「身近で反論しにくい相手」である妻や子どもに向けるという構図も生まれやすく、これは典型的なモラハラパターンの一つです。

感情の伝え方が未熟

怒鳴るという行動には、感情を言葉で適切に伝えられない未熟なコミュニケーションが隠れていることもあります。自分の不満や意見を冷静に伝える方法を学ばないまま大人になった人は、対立が生じたときにすぐに声を荒らげてしまいます。とりわけ、自分の要求が通らない状況に陥ると「怒ることでしか伝えられない」という思い込みが行動に現れます。

こうした夫にとって、怒鳴ることは一種の「正当な主張」であり、それが相手に恐怖や苦痛を与えているという自覚がないケースもあります。むしろ、「怒鳴らなければ分かってもらえない」「自分を軽く扱っているから怒っているのだ」という被害者意識すら持っている場合もあります。

怒鳴るという行動が常態化している場合、それは長年にわたって繰り返されてきた結果であり、本人にとってはこれが普通になっていることもあるのです。そのため、第三者の指摘や指導がない限り、本人がその行動を見直す機会はほとんどありません。

【関連記事】

>モラハラ夫を黙らせるには契約書は効果的か?

>モラハラ夫がマザコン気質で困っている?

モラハラ夫が怒鳴るのは違法か

この章では、夫が家庭内で怒鳴る行為が、法律上どのように評価されるのかを詳しく見ていきます。日常的な夫婦間のトラブルと片づけられがちな行動でも、継続的に相手に精神的苦痛を与えている場合には、明確な違法行為となることがあります。怒鳴られる側にとっては、単なる一時的な声の大きさでは済まされず、恐怖や強い不安を伴う深刻な問題です。

法律に違反する可能性がある

夫の怒鳴る行為は、一見すると感情的な衝突にすぎないように見えるかもしれませんが、その内容や態様によっては、刑法上の犯罪に該当することもあります。たとえば、「今すぐ出ていけ」「殺すぞ」といった強い言葉を繰り返し大声で怒鳴ったり、物を投げる、壁やテーブルを叩くなどの威圧的な行動を伴う場合には、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(223条)に該当する可能性があります。さらに、怒鳴り声とともに金品を要求したり、経済的な圧力をかけるような言動があれば、恐喝罪(249条)として処罰対象になることもあります。

ただし、これらの行為が必ずしも直ちに犯罪として扱われるとは限らない点には注意が必要です。警察は、家庭内の問題については「民事不介入」の原則を重視する傾向があり、暴行や傷害といった明白な身体的被害が確認されない限り、刑事事件として積極的に介入しないケースも多いのが現状です。そのため、怒鳴る行為が周囲からは明らかなハラスメントや精神的暴力であると認識されていても、実際には「夫婦間の口論」あるいは「家族間の問題」として軽視され、被害者が法的な救済手段にアクセスしにくい状況に置かれることも少なくありません。

民事上の不法行為とされる場合

怒鳴ることによって配偶者が継続的に強い精神的苦痛を受け、うつ病や不眠などの症状が出た場合、これは不法行為に該当する可能性があります。民法第709条では、他人の権利や法的利益を侵害し、それによって損害が発生したとき、加害者に損害賠償責任が発生すると定めています。

言葉による暴力は目に見える傷がないため、証拠化が難しいと思われがちですが、怒鳴られた内容を記録した日記やメモ、録音データ、心療内科の診断書などを証拠として用意することで、慰謝料請求などの法的手続きも可能になります。特に、怒鳴り声によって精神的に追い詰められ、生活に支障が出ているような場合は、民事上の請求が認められる可能性が高くなります。

離婚の正当な理由として認められることも

怒鳴られるという行為が繰り返され、その度に精神的なダメージを受けている場合には、それ自体が夫婦関係の破綻を示す重要な材料となります。民法第770条第1項第4号では、「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合に、裁判所が離婚を認めることができると定めています。

実際の裁判においても、怒鳴り続けることで相手の人格を否定し、家庭生活に耐え難い苦痛を与えたと認定された例は少なくありません。怒鳴るだけではなく、それが長期にわたって繰り返され、無視や暴言、支配的な態度などと複合している場合には、家庭裁判所でも離婚理由として十分に考慮されます。

ただし、離婚を有利に進めるためには、怒鳴る様子を記録することや、周囲の証言、医師の診断書など、客観的な証拠の準備が必要です。感情の問題ではなく、法的根拠に基づいて対応することが、最終的には自分を守る手段となります。

【関連記事】

>普段は優しいモラハラ夫との契約による改善とは?

>別居から始める夫婦関係修復のための実践ガイド

モラハラ夫の怒鳴り癖をやめさせるには

この章では、怒鳴るという行為をやめさせるために、現実的かつ法的にも意味のある対策について解説します。怒鳴り声というのは、一時的な感情の爆発であることもありますが、繰り返される場合には深刻な精神的ダメージをもたらします。その場しのぎの対応ではなく、冷静に、そして持続可能な対処を講じることが重要です。

冷静な話し合いを第一歩に

怒鳴り癖に対して最初にすべきことは、冷静な場面を見計らって、対話の機会を持つことです。相手が感情的になっているタイミングで話を切り出すと、かえって口論になり、状況が悪化してしまうことが少なくありません。落ち着いた状態のときに、怒鳴られた際にどれだけ傷ついたか、またその後どのような気持ちで日々を過ごしているのかを、責める口調ではなく、事実として静かに伝えることが求められます。

その際、単に怒鳴らないでほしいと伝えるだけでなく、夫婦として冷静な会話が成り立つ関係にしたいという希望を共有することも大切です。話し合いが通じる相手であれば、相手の反省を引き出し、今後の行動を見直すきっかけにもなるでしょう。

ただし、話し合いにまったく応じようとしない、あるいはその場で再び怒鳴るような態度を取るようであれば、言葉でのやり取りだけでは根本的な解決に至らない可能性が高いため、次の段階に進む必要があります。

書面での取り決めを行う

言葉でのやり取りに限界を感じたら、次に検討したいのが書面での約束です。口頭で「もう怒鳴らない」と言われても、それが何度も破られているようであれば、信頼関係はさらに損なわれてしまいます。そうした場合には、怒鳴ることをやめるといった合意内容を契約書として記録しておくことが有効です。

具体的には、夫婦間で交わす合意書などの形で、家庭内で守るべきルールを明文化します。たとえば、感情的な大声を出さないこと、相手の人格を否定する発言をしないこと、夫婦間で問題が生じた際には第三者を交えて話し合うことなどを記載しておきます。このような文書を作成することで、夫に自覚を促し、再発を防ぐ効果が期待されます。

これまで夫婦間の契約は、民法第754条により、婚姻中は一方の意思で取り消すことができるとされていました。そのため、たとえ書面を交わしても、後から「やっぱり取り消した」と主張されるリスクがあり、法的な拘束力には限界があったのです。

しかし、令和6年に行われた民法改正では、この第754条が削除されたので、今後は夫婦間契約も、他の契約と同様に一方的に取り消すことができなくなる予定です。改正の施行は2年以内とされ、これによって夫婦間の取り決めがより強固に保護されることになります。

また、すでに夫婦関係が実質的に破綻していると見なされるような場合には、契約の有効性が高く認められる傾向があります。たとえば、別居している状態や、婚姻の実態がないような関係であれば、書面の効力はさらに強化されます。

契約書を作成する際には、公正証書として残しておくことも検討しましょう。特に暴言がエスカレートして金銭的な問題や養育への影響が出ている場合には、合意内容を法的に強制力のある形で文書化しておくことが、万一の時に大きな支えとなります。

【関連記事】

>夫婦間契約の取消ができなくなりました

>夫婦間合意契約書を夫や妻のモラハラを理由に作成する

>モラハラ夫と離婚しない時に作成しておく合意書について

モラハラ夫との間で作成する契約書の作成はお任せください

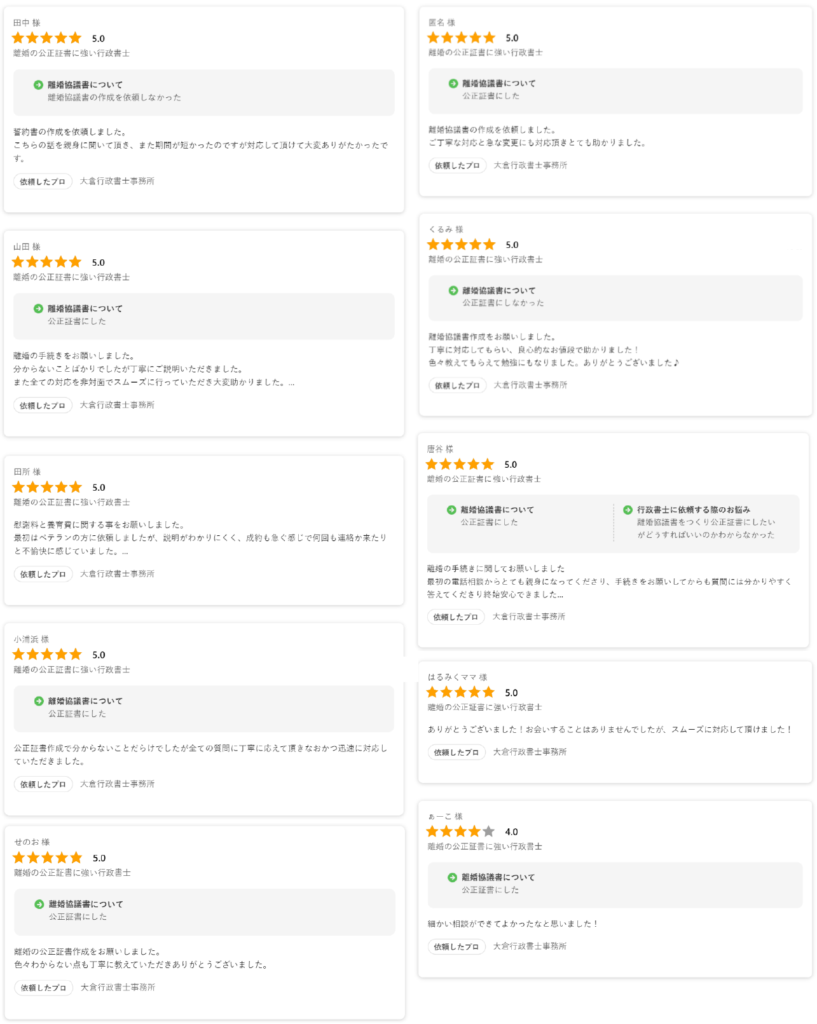

当事務所では、これまでに数多くのモラハラ夫による言葉の暴力や怒鳴り声に悩む配偶者の方々からのご相談を受け、契約書や公正証書による対応策を丁寧にサポートしてまいりました。モラハラ夫の怒鳴る行為に対して、ただ感情的に対処するのではなく、法的に意味のある取り決めを文書化することで、状況の改善や再発の抑止につながったというお声も多数いただいております。

実際に、当事務所のネット上での口コミ件数は150件を超え、総合評価は4.9/5と非常に高いご評価を頂戴しており、モラハラ・家庭内トラブルに悩む方々から厚い信頼をお寄せいただいております。特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 夫が些細なことで怒鳴ることがあり、毎日の生活が息苦しい方

- モラハラ夫が自分の行動を正当化し、全く反省の様子が見られない方

- 怒鳴り声や威圧的な態度が子どもに悪影響を与えていると感じている方

- 今は離婚できないけれど、現状を少しでも穏やかにしたいと考えている方

- これまでに何度も「もう怒鳴らない」と言われたのに、改善されなかった方

- 怒鳴る夫に立ち向かう手段として、書面での合意をしっかり残したいと考えている方

こうした状況において、行政書士としての知識と経験をもとに、安心して生活できる環境づくりをサポートいたします。契約書の作成は、感情のやりとりではなく、「行動に責任を持たせる手段」として非常に有効です。どんな些細なことでも構いません。あなたの声を、まずはお聞かせください。

ご依頼後の流れ

モラハラ防止に関する契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.モラハラ防止に関する契約書の案文作成

当事務所によって、モラハラ防止に関する契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 離婚協議書 | 39,000円~ | 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

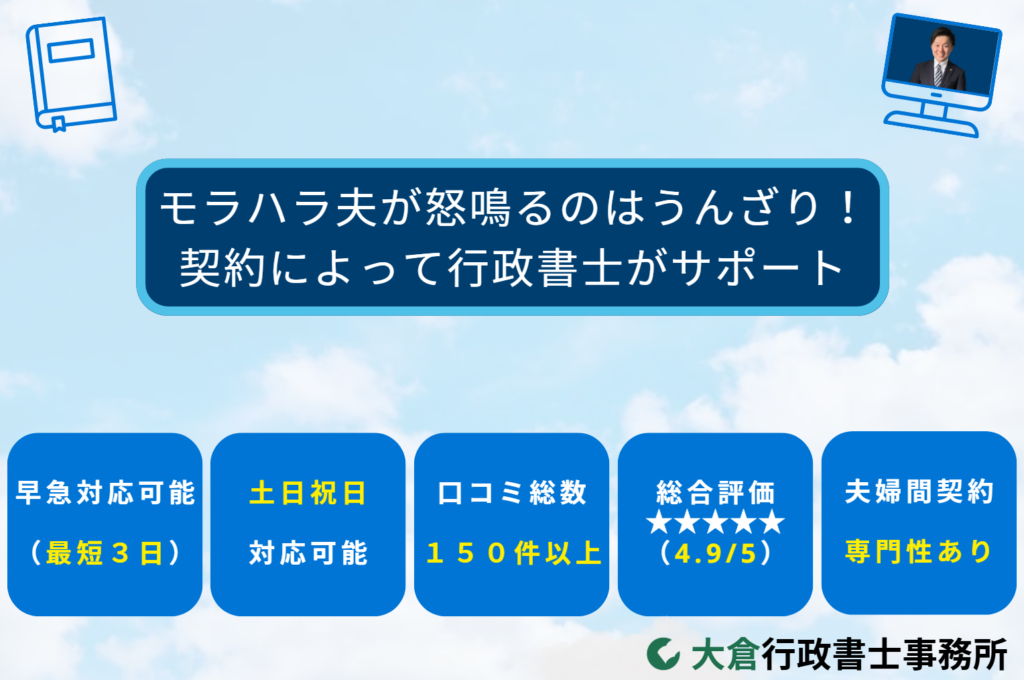

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

モラハラ夫が怒鳴るのはうんざり!-よくある質問

Q.モラハラ夫が日常的に怒声を上げます。これって単なる夫婦喧嘩ではないのですか?

A.夫婦間の衝突の範囲を超えて、怒鳴り声によって一方が精神的に苦しんでいるのであれば、それは立派なモラルハラスメント(精神的虐待)です。繰り返される威圧的な言動は、配偶者への加害行為とみなされる可能性があります。

Q.モラハラ夫が怒鳴るたびに心がつぶれそうです。損害賠償を請求できますか?

A.継続的な精神的苦痛により心療内科などで診断を受けた場合、民法上の不法行為に基づく慰謝料請求が可能です。録音や診断書をそろえることで、実際に損害賠償が認められた例もあります。

Q.離婚は考えていないのですが、怒鳴るのをやめさせる方法はありますか?

A.対話に加え、合意書などを通じて夫婦間でルールを明確にしておく方法があります。たとえば「威圧的な言動は避ける」といった取り決めを文書にして残すことで、相手に意識を改めさせる効果が期待できます。

Q.モラハラ夫と交わす契約って法的な効力はあるのですか?

A.従来は民法第754条により、夫婦間の契約は取り消されやすいとされていましたが、民法改正によりこの条文は削除される予定です。今後は、夫婦間であっても合意内容に法的拘束力が生まれやすくなります。

Q.合意書を作成する際は自分で書いてもいいですか?

A.形式上は可能ですが、内容の曖昧さや表現の不備で効力が弱くなることがあります。行政書士など法律文書に詳しい専門家のサポートを受けながら作成することで、より確実な抑止力となります。

Q.怒鳴り声に我慢してきましたが、これって離婚の理由になりますか?

A.配偶者の怒鳴り声が継続し、精神的苦痛が強く、夫婦関係の修復が困難な場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。過去の事例でも、言葉の暴力を理由とした離婚が認められています。

モラハラ夫が怒鳴るのはうんざり!-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、怒鳴るモラハラ夫の心理と行動に焦点を当て、契約という具体的な対策についても詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.なぜ怒鳴るのかを知ることが第一歩

怒鳴るという行動の背景には、個人の心理や環境要因が影響していることがあります。単なる短気では片づけられない理由が存在します。自分の存在感を示したいという動機から、声を荒らげる男性は少なくありません。外では抑圧されていても、家庭内では主導権を握りたいという意識が強く表れることがあります。これは支配欲の一形態といえます。

蓄積した不満を家庭に向ける例も多く見られます。勤務先や社会でのストレスが限界に達したとき、安全圏である家庭でその感情を爆発させる傾向があるのです。感情を整理し言葉で伝える力が未発達な人は、怒鳴ることでしか自分の意見を伝えられないと感じる場合があります。冷静な話し合いができず、叫ぶことで相手を動かそうとする未熟な表現方法です。

2.怒鳴ることに法的な問題はあるのか

家庭内で怒鳴る行為が、どこまでが許容され、どこからが違法となるのかは、被害の程度や状況によって判断されます。内容や態度によっては、刑事責任が問われることもあります。相手を追い詰めるような暴言や威嚇、物を叩くなどの行動は、脅迫や強要、恐喝にあたる場合があります。ただし、家庭内の問題として警察が積極的に動かない場合もあり、現実には声をあげづらい状況に置かれがちです。

精神的な圧力によって心身に異常をきたした場合、損害賠償請求が可能です。医師の診断書や録音などの証拠があれば、慰謝料を求める法的措置も現実的になります。怒声による精神的苦痛が、法的保護の対象となることもあるのです。継続的な怒鳴り声が夫婦関係を破綻させている場合、裁判所によって離婚が認められる可能性があります。人格の否定や感情的な虐待が明確であれば、婚姻関係を継続することが困難と判断されることもあります。

3.怒鳴り癖を止めさせるための現実的な対処法

怒鳴るという言動をやめさせたいとき、感情的にぶつかるのではなく、冷静なアプローチが必要です。時間をかけてでも、根本的な改善を目指す姿勢が大切です。まずは、穏やかな雰囲気の中で意見を伝える機会を設けます。感情が高ぶった場面ではなく、落ち着いたタイミングで、自分がどれだけ傷ついているのかを冷静に伝えることが効果的です。

言葉だけでの約束が信頼できない場合には、書面化を検討します。怒鳴らないことや冷静な対応を心がけることなど、家庭内のルールを文書として残しておくことが、抑止力になります。これまで夫婦間の取り決めは簡単に撤回できるとされていましたが、民法の改正によって、婚姻中であっても契約の拘束力が強まる方向に進んでいます。法的な効力が強化されることで、家庭内の約束にも信頼性が生まれます。

別居中など、夫婦関係が事実上機能していないと見なされる場合は、取り決めの効力がより強く認められやすくなります。特に、暴言による経済的被害や子どもへの影響がある場合、公正証書として残すことで、後のトラブルに備えることができます。

まとめ

怒鳴り声に悩まされる毎日を終わらせるには、根気と戦略が必要です。相手の心理を理解しつつ、対話の努力を重ね、それでも改善が見込めないときは、契約という形で明文化することで、再発を防止する道が開けます。行政書士のサポートを受けながら、具体的な合意書を作成し、自分自身と家族を守る環境を整えていきましょう。

【政府の記事】

>DV(配偶者や交際相手からの暴力)に悩んでいませんか。一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を!

>配偶者暴力相談支援センター

コメント