共働きで頑張って働いてきた夫婦が別居を考えるとき、「お互い収入があるからお金の問題は大丈夫だろう」と思いがちです。しかし、実際には収入差や子どもの養育費など、共働き夫婦でも別居中の生活費について取り決めておくべき大切なポイントがあります。

両方に収入がある場合、生活費の負担はどのように考えればよいのでしょうか。「妻も働いているのだから生活費を渡す必要はない?」「自分も収入があるけど子どものために夫から援助を受けられる?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

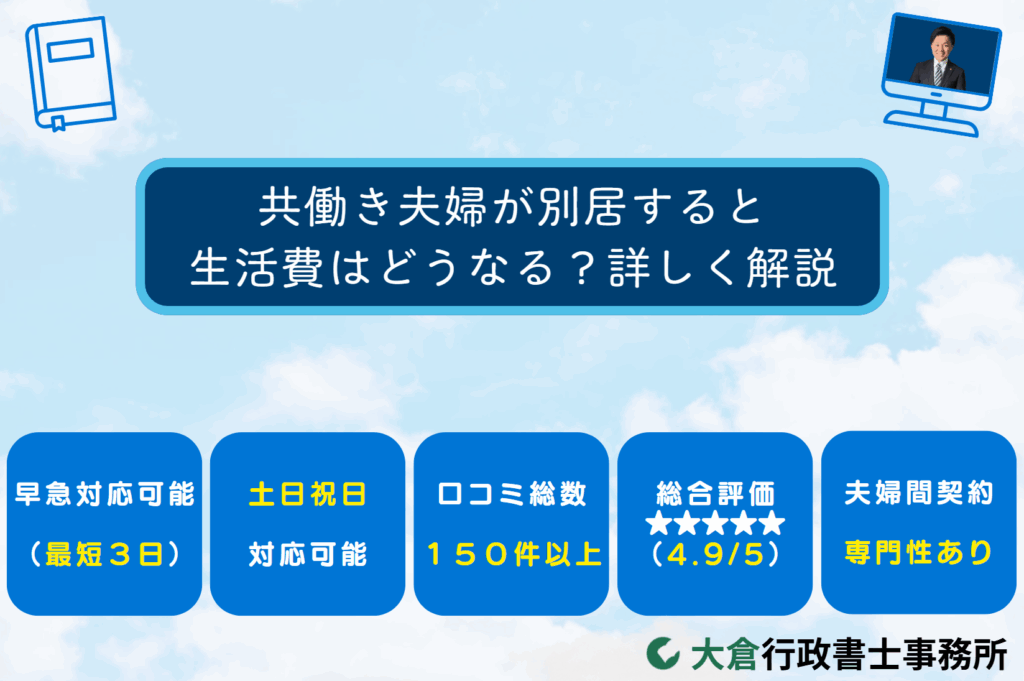

本記事では、共働き夫婦が別居する際の生活費負担について、法律の観点から詳しく解説します。収入差に応じた負担割合や、養育費の扱い、合意をスムーズに進める方法、さらに専門家による契約書作成サポートまで、共働き家庭ならではの注意点を踏まえてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、共働きだからこそできる円満な別居準備にお役立てください。

共働きでも夫婦に生活費分担義務はある

このトピックでは、共働き夫婦であっても別居中の生活費分担義務が存在することを説明します。「お互い収入があるから別居後に相手の扶助は不要では?」と思うかもしれません。しかし、法律上は収入の多い方が少ない方を支える義務は共働きでも基本的に変わりません。子どもがいる共働き家庭では、収入が同程度でも養育費負担が生じる点にも注意が必要です。

共働きでも収入差が大きければ生活費支援の義務あり

共働きだからといって、高収入の側が何も支援しなくてよいわけではありません。法律上の婚姻費用分担義務は、夫婦それぞれの収入や資産状況に応じて負担を求めるものです。

したがって、たとえ夫婦ともに職に就いて収入があっても、その金額に大きな差がある場合には、収入の高い方が低い方に一定額の生活費を渡す必要があります。例えば、夫が正社員で年収600万円、妻がパートで年収150万円といったケースでは、共働きであっても夫が妻子の生活費を相応に補助するのが原則です。

これは、専業主婦かどうかに関係なく、夫婦間の経済力の差をならし、お互いの生活水準を保つ趣旨があるためです。共働き家庭でも、収入のバランスに応じて生活費の支援義務が生じることを理解しておきましょう。

収入が同程度でも子どもの養育費負担は必要

共働きで夫婦の収入が同程度であっても、子どもがいる場合には養育費の負担が発生します。別居後、子どもを主に養育する側の親(例えば母親)が、その日々の生活費や教育費を負担することになりますが、もう一方の親(例えば父親)も自分の収入から子どものための費用を分担しなければなりません。

収入が同じくらいだからと言って「お互い様」で済ませてしまうと、子どもと離れて暮らす親が子どもの費用を全く負担しないことになり、公平ではありません。実際、家庭裁判所の算定表でも、夫婦の収入が同等で子どもが一人いるケースでは、別居して子どもを育てていない側が一定額の養育費を支払う算定結果が示されます。

つまり、共働きで収入に差がない場合であっても、子どもの生活費については分担が必要ということです。子どもがいる以上、共働きであろうと養育費の責任は両親が等しく負う点に変わりありません。

双方が自立可能な場合でも取り決めは必要

共働き夫婦の中には、夫婦それぞれが十分な収入を得ており、別居後もお互い自分の生活費は問題なく賄えるという場合もあるでしょう。このように双方が経済的に自立できているケースでは、「特に生活費のやり取りは必要ないのでは」と考えがちです。

確かに、子どもがいない夫婦で収入も同程度であれば、別居後は各自の収入で各自の生活費を負担する形でも大きな支障はないかもしれません。しかし、それでも別居にあたって「今後一切お互いに生活費の請求はしない」など、基本的な取り決めを交わしておくことをおすすめします。

後から状況が変わってどちらかの収入が激減した場合や、予想外の出費が生じた場合に備える意味でも、何も決めずに別居を始めるのは避けた方が無難です。また、子どもがいる場合には上記の通り養育費の分担が必要になります。双方が自立できる状況でも、将来の変化を見据えて取り決めを明確にしておくことが安心につながります。

共働き夫婦の生活費分担方法と具体例

このトピックでは、共働き夫婦が別居中の生活費をどのように分担するか、その方法や具体例について説明します。収入割合に応じた負担や、各種費用(住宅費・子ども関連費など)の分け方など、共働きならではの分担方法を見ていきましょう。また、話し合いで決める際のポイントや注意点についても触れ、実践的な分担方法を考えます。

収入比例で生活費を分担する方法

共働き夫婦が別居する際には、収入の割合に応じて生活費を分担する方法が合理的です。具体的には、夫婦それぞれの収入総額に対する比率を計算し、その比率に応じて各自が生活費全体の何割を負担するかを決めます。

例えば、夫の手取り収入が全体の60%、妻が40%であれば、夫が生活費全体の60%を負担し、妻が40%を負担するといった具合です。このようにすれば、収入の多い方が多く支出し、少ない方の負担が過重にならないよう調整できます。

ただし、収入比例で分担する場合でも、何を「生活費全体」とみなすかを明確にする必要があります。夫婦二人の生活費だけを対象とするのか、子どもの養育費も含めて計算するのか、といった点です。子どもの費用を含める場合には、算定表なども参考にしながら適切な負担割合を検討すると良いでしょう。

費用項目ごとに分担する例

生活費の分担方法は、必ずしもすべてを収入比例で按分する必要はありません。夫婦間の話し合いで、費用項目ごとにどちらが負担するかを決める方法もあります。例えば、次のような分担例が考えられます。

- 別居中の住居費(家賃・住宅ローン):夫が全額負担

- 子どもの保育園料や学費:夫婦で半分ずつ負担

- 子どもの衣食など日常の養育費:子どもと同居する妻が日常負担し、夫が毎月一定額を妻に渡す

- 光熱費や通信費:各自がそれぞれの住居分を負担

上記は一例ですが、このように項目別に「これは夫」「これは妻」と役割分担を決めることもできます。共働きであれば、お互いに負担能力がありますので、双方が公平だと感じられる分担にすることが大切です。家賃など大きな費用は収入の多い方が負担し、日常的な細かい費用はそれぞれが負担するといったように、バランスを取りながら決めていくと良いでしょう。

話し合いで決める際の注意点

共働き夫婦の生活費分担を決めるにあたっては、冷静な話し合いが不可欠です。以下の点に注意して協議を進めましょう。

収入や支出の情報を開示する

お互いの正確な収入額や、現在かかっている生活費・子ども関連費用をオープンにします。情報が共有されて初めて公平な分担を検討できます。

子どもの利益を最優先に

子どもがいる場合、親の負担感よりも子どもの生活が安定することを重視します。必要な養育費が不足しないように配慮しましょう。

将来の変化に備える

別居後に収入が変動したり、子どもの進学で費用が増えたりする可能性があります。そうした場合の見直し方法も話し合いに含め、合意しておくと安心です(例:「年に一度状況を見直す」「大きな変化があれば再協議する」等)。

書面に残す

話し合いの結果は口約束で終わらせず、必ず合意内容を書面に残しましょう。後日の誤解を防ぎ、履行を確実にするためです。共働き夫婦だからこそ、お互いの立場や負担を思いやりつつ現実的な落としどころを見つけることが大切です。感情的にならず、事実ベースで協議することで、両者が納得できる生活費分担の取り決めが可能になります。

【関連記事】

>夫婦間の扶養の義務はあるのか?別居時の契約とは

共働き夫婦の別居におけるその他の注意点

このトピックでは、共働き夫婦が別居する際に見落としがちなその他の注意点について解説します。共働きであることを理由に生活費の支払いを拒むのは適切でないこと、妻の収入が夫より高い場合の対応、別居中に収入が変化した場合の見直しなど、共働き特有のシチュエーションで気をつけるべきポイントを確認しましょう。

共働きを理由に生活費の支払いを拒否するのはNG

別居後、収入の多い側の配偶者が「相手も働いているのだから生活費は一切払わない」と主張するケースがあります。しかし、これは法律の趣旨に反します。共働きであっても前述の通り収入に差があれば扶助義務が生じますし、子どもの養育費については収入差がなくても負担義務があります。

したがって、単に「共働きだから」という理由だけで生活費の支払いを一方的に拒否するのはNGです。仮に支払いを拒否された側は、家庭裁判所に調停を申し立てるなど法的措置で対応できる場合があります。また、支払いを拒否し続けることは相手との信頼関係をさらに悪化させ、離婚や親権争いの局面で不利に働く可能性もあります。

共働きであることは話し合いの材料にはなりますが、免罪符にはなりません。法律上の義務であることを踏まえて、誠実に対応することが大切です。

妻の収入が夫より高い場合はどうなる?

共働き夫婦では、場合によっては妻の方が夫より高収入というケースも珍しくありません。その場合、先述の原則通り、収入の多い妻が夫に対して生活費の支援を行う可能性も出てきます。

一般的なイメージとは逆転しますが、法律上は夫婦双方に平等に扶助義務があるためです。実際、妻の収入が大幅に高く夫の収入が低い場合、夫が妻に対して婚姻費用を請求し、妻が生活費を支払うというケースもありえます。もっとも、日本では慣習的に夫が支払うケースが多いため、現実には妻が払う事例はそれほど多くありません。

しかし、共働きで妻が高収入の場合にも生活費分担の話し合いは避けずに行うべきです。夫の側も遠慮なく自分の生活に必要な分担を求めてよい場面もあります。重要なのは、性別にかかわらず「収入の高い方が低い方を助ける」という公平な視点で取り決めをすることです。

別居中に収入が変動した場合の見直し

共働き夫婦の場合、転職や昇進、あるいは退職・休職などで収入が大きく変わる可能性があります。別居開始時に取り決めた生活費の分担も、時間の経過とともに状況にそぐわなくなることがあり得ます。

例えば、別居後に妻が昇給して収入が増えた、あるいは夫が失業して収入がゼロになった、といった場合です。こうした収入変動があった場合には、速やかに夫婦間で話し合い、生活費の取り決めを見直すことが必要です。取り決め時に「収入変化時には再協議する」旨を盛り込んでおけば、改めて合意を交わす土台ができます。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で額の変更を求めることもできます。大切なのは、最初に決めた取り決めに固執しすぎず、状況に応じて柔軟に対応することです。共働きであればなおさら、双方のキャリアや雇用状況の変化が起こり得ます。子どもの成長や家計の事情に合わせて、適宜生活費分担の内容をアップデートしていく姿勢が、長期的に見てお互いの負担を公平にする鍵となります。

【関連記事】

>別居から始める夫婦関係修復のための実践ガイド

契約書を作成して専門家のサポートで安心

このトピックでは、共働き夫婦が別居する際の生活費取り決めについて契約書を作成する重要性と、専門家のサポートのメリットを解説します。共働きの場合「お互い収入があるし大丈夫」と思いがちですが、だからこそ書面で合意を残すことで将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

また、行政書士による契約書作成サポートを利用すれば、全国対応や迅速対応など安心できるサービスでスムーズに手続きを進められます。最後に、専門家に依頼する利点を踏まえ、共働き夫婦が安心して別居生活をスタートできる方法を確認しましょう。

共働き夫婦でも契約書を交わすメリット

共働きだからといって契約書が不要ということはありません。むしろ、共働き夫婦の場合、お互い経済力があるがゆえに金銭面の取り決めを曖昧にしやすく、後でトラブルになるリスクもあります。契約書を交わすメリットとしては、誰がどの費用を負担するのか明確にできること、口頭合意では発生しがちな認識違いを防げること、そして合意内容を法的に証拠立てられることが挙げられます。

例えば、「家賃は夫、その他の生活費は各自負担」「養育費は月々◯◯円を夫から妻へ支払う」など具体的に記載しておけば、別居後に双方がその約束に従いやすくなります。共働き夫婦は互いに自立している分、「言わなくても分かっているだろう」と思い込みがちですが、契約書という形に残すことで本当に認識が一致しているか確認できます。

また、公正証書化すれば強制執行も可能となり、いざというときの保険にもなります。契約書を作成しておくことは、共働き夫婦が安心して別居生活を送るための重要なステップと言えるでしょう。

契約書作成のポイント(公正証書化すると安心)

契約書を作成する際には、いくつかのポイントがあります。まず、先述の通り具体的な内容を盛り込むことです。生活費の負担額や方法、養育費の金額・支払日、見直し条件など、話し合った事項は漏れなく記載しましょう。

共働きならではの取り決め(例:双方が自立できる間は相互に生活費を請求しない等)があれば、それも明文化しておきます。次に、公正証書にしておくとより安心です。公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、万一相手が支払いを履行しない場合に速やかに法的措置を取ることができます。

共働きでお互い忙しい夫婦ほど、後々争いになって時間を割くことは避けたいものです。最初にしっかり公正証書化までしておけば、その後の手間を省くことができます。契約書は2人だけでも作成できますが、法的に有効で抜けのない内容にするためには専門家のチェックがあると安心です。次項では、行政書士に依頼するメリットを見てみましょう。

【関連記事】

>公正証書を夫婦間で作成する場合の注意点は?

行政書士に依頼するメリット

共働きで仕事が忙しいお二人にとって、専門家への依頼は大きな助けとなります。行政書士に契約書作成を依頼すれば、複雑な文面の作成や法律用語の調整を任せられるだけでなく、必要に応じて公正証書作成の手続きについてもアドバイスを受けられます。

お互い仕事をしながら交渉する場合、第三者の視点が入ることでスムーズに話がまとまることもあります。当事務所では、共働きのご夫婦からの別居契約書作成の相談にも柔軟に対応しております。全国どこからでもメール・電話等でご依頼可能で、平日お時間が取りにくい場合は土日のご相談も承ります。

ご依頼後は迅速に書類案を作成し、ご夫婦の状況に即した最適な契約内容をご提案いたします。プロに任せることで、仕事や育児で忙しい中でも確実に必要な契約書を整えることができます。共働き夫婦が安心して別居生活を送るためにも、行政書士のサポートを活用し、万全の準備を整えましょう。

共働き夫婦の合意書作成はお任せください

共働き夫婦が別居する際の生活費の取り決めは、収入差や子どもの養育費の有無などによって複雑になりがちです。口約束のままでは後々のトラブルにつながる恐れもあります。当事務所では、法的に有効な「合意書」「契約書」の作成をサポートし、公平かつ安心できる別居生活のスタートをお手伝いしています。

特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

- 共働きでも生活費のやり取りが必要かどうかを知りたい

- 子どもの養育費をどう決めればよいか分からない

- 収入差がある場合の負担割合を明確にしたい

- 将来収入が変わったときの取り決め方法を入れておきたい

- 口頭合意ではなく書面で残し、公正証書にしたい

全国からのご相談に対応しており、メールや電話でのやり取りも可能です。平日だけでなく土日のご相談も承ります。専門家による合意書作成で安心の別居準備を進めていただければ幸いです。

ご依頼後の流れ

夫婦間の契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、夫婦間の契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と委任契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成

当事務所によって、夫婦間の契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、奈良県をはじめとし大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

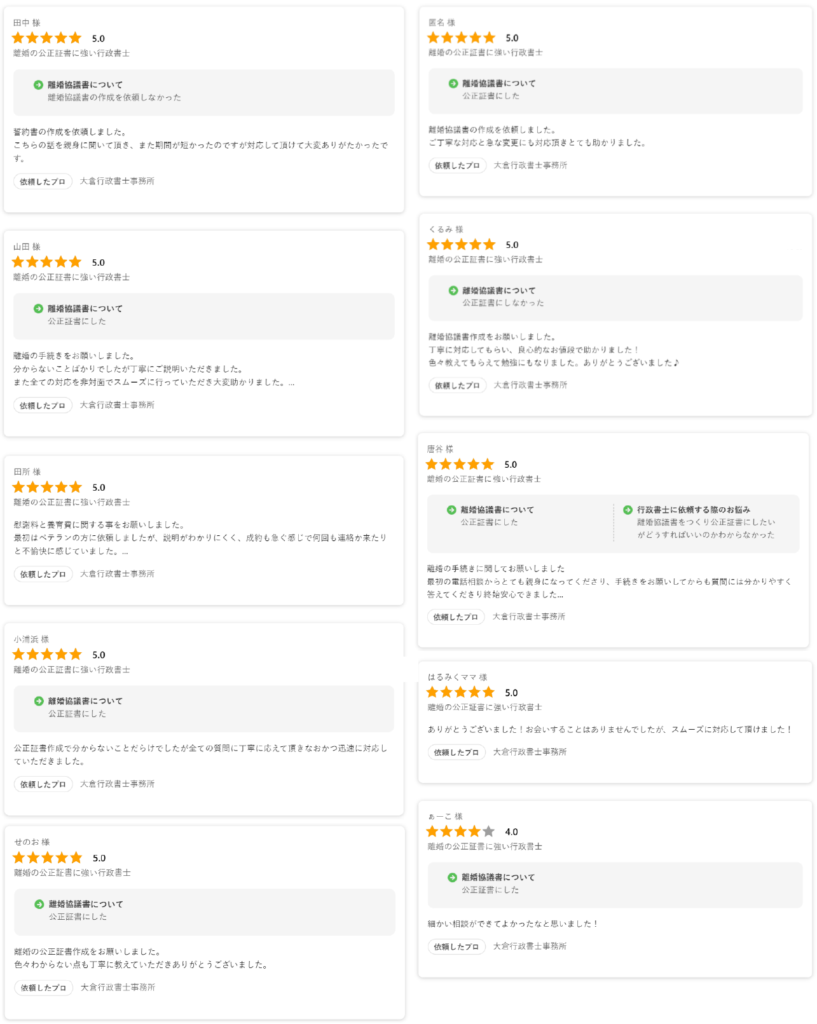

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

コメント