近年、法律上の婚姻届を出さずに夫婦同然の共同生活を送る「事実婚」を選ぶカップルが増えています。事実婚の形をとる30代~50代の女性の中には、パートナーの抱える借金について「自分にも返済する義務があるのだろうか?」と不安に感じる方も多いでしょう。

結論から言えば、事実婚においてパートナー(事実婚の相手)の借金を返済する義務が生じるケースは限定的です。しかし、事実婚特有の法律関係や日常生活でのお金の取り決めによっては、例外的に相手の借金を負担しなければならない場合もあり得ます。

本記事では、事実婚と借金の関係について、専門的な観点からわかりやすく解説します。事実婚の定義や財産管理の原則から、相手の借金を返済しなければならないケース、そして事実婚でお互いの借金を明確に分ける方法や契約書作成のメリットまで、行政書士の立場から詳しく説明します。

事実婚では相手の借金を返す義務はあるのか

まずは事実婚における法律上の立場と、財産・債務に関する基本原則を確認しましょう。法律婚(届け出による正式な結婚)とは異なり、事実婚では双方が個人として扱われます。そのため相手の借金をどこまで負担する必要があるかは、基本的には各自の契約関係に依拠します。

ここでは、事実婚の定義と法律上の位置づけ、事実婚カップルの財産管理の原則、そして原則として他人(パートナー)の借金は負わないという基本的考え方について解説します。

事実婚の定義と法律上の立場

「事実婚」とは、婚姻届を提出していないものの、夫婦として共同生活を営み社会的にも夫婦と認められている関係を指します。法律的に正式な夫婦ではありませんが、当事者に婚姻の意思があり、実質的に夫婦同然の生活を送っている場合に内縁関係(事実婚)とみなされます。

法律上は戸籍上のつながりがないため、相続権など一部の権利義務は発生しませんが、後述するように日常生活における扶助義務など多くの点で法律婚に準じた扱いを受けます。

事実婚における財産管理の原則

法律婚の場合、民法上は夫婦別産制(夫婦それぞれが自分名義の財産を管理する制度)が採られており、事実婚でも基本的に同様です。つまり、事実婚では各自が自分の財産・収入を管理し、自分の名義の債務(借金)について責任を負うのが原則となります。

互いの収入を一つの家計として運用している場合でも、法律上は別々の個人として扱われるため、片方の名義で発生した借金は本来その本人に返済義務があります。したがって、特別な取り決めをしていない限り、「事実婚の相手の借金」は原則として本人(借りた当人)のみが返済すべきものです。

基本的に他人の借金は負わないという原則

上記の原則のとおり、たとえ事実婚で実質的に夫婦同然の関係であっても、借金契約上は別人ですので相手の借金を自分が背負う義務はありません。保証人などになっていない限り、パートナーの借金返済義務を負うことは基本的にないのです。

つまり、借金は契約した本人が返済するというのが大原則であり、事実婚であるという理由だけで相手の借金返済義務が自動的に生じることはありません。まずはこの基本を押さえておきましょう。

【関連記事】

>事実婚の生活費と贈与税:押さえておきたい基礎知識

事実婚でも相手の借金を返さなければいけないケースとは

前述のとおり、事実婚だからといって原則的に相手の借金を返済する義務はありません。

しかし、いくつかの例外的なケースでは事実婚でもパートナーの借金(事実婚相手の借金)を返さなければならない場合があります。

ここでは代表的なケースとして、保証人・連帯保証人になった場合,日常家事債務(生活費に関する債務)の場合,財産や負債を共有する合意がある場合の3つを取り上げます。それぞれどのような状況で返済義務が生じるのか、詳しく見ていきましょう。

保証人・連帯保証人になった場合

最も明確なケースは、自分がパートナーの借金の保証人(あるいは連帯保証人)になっている場合です。この場合、法律上借主本人と同等の返済義務を負うため、事実婚であるか否かに関わらず保証人になった以上は相手の借金を返済しなければならなくなります。

例えば、事実婚の夫がローンを組む際に妻が連帯保証人として契約書に署名していた場合、夫が返済できなくなれば妻が代わりに返済する責任を負います。保証人になることは非常に重大な責任を伴うため、事実婚の相手から頼まれても安易に引き受けないよう注意が必要です。

日常家事債務(生活費など)

法律上、共同生活のための日常の費用から生じた債務については、事実婚の場合でもパートナーに返済義務が及ぶことがあります。これを日常家事債務といい、夫婦の一方が負った場合でも他方が連帯して責任を負う債務を指します。

例えば、家賃・食費・光熱費など生活に欠かせない費用の未払いがあれば、契約者でない事実婚の相手にも支払い義務が生じ得ます。実際に、事実婚の夫が自身の名義で借りた部屋の家賃を滞納したケースでは、妻も貸主から請求を受けて支払いを命じられています。このように、生活に関わる必需的な債務については例外的に責任を負うことになる点に注意しましょう。

財産共有の合意がある場合

事実婚カップルによっては、生活に必要な収入や資産を完全に共有すると決めている場合があります。例えば、家計用の共同口座を作り二人の収入をすべてそこに入れて管理していたり、住宅ローンを2人の連名で組んでいるようなケースです。このように財産や負債を「共有する」旨の合意がある場合、実質的には一つの家計とみなされるため、片方が負った借金であっても二人で返済していくことになるでしょう。

特に大きな買い物(住宅購入や車のローンなど)を共同で行い連帯債務者となった場合には、事実婚であってもお互いに返済義務を負います。したがって、「うちは全て折半(または共有)」というスタイルで家計を運用しているカップルは、事実婚であっても相手の借金について自分も負担するリスクがあることを認識しておきましょう。

【関連記事】

>事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは

事実婚で相手の借金と自己の借金を明確にするには

事実婚で金銭トラブルを防ぐためには、「相手の借金」と「自分自身の借金」を予め明確に区別しておくことが大切です。お互いの経済的な責任範囲をはっきりさせていないと、万一パートナーに多額の負債が発覚した場合にトラブルに発展しかねません。

では、具体的にどのようにすれば事実婚の二人の間で借金や財産の区別を明確にできるのでしょうか。ここでは、書面で取り決めを交わしておく重要性,事実婚契約書の作成,婚前契約書や公正証書の活用という3つのポイントから解説します。

書面で契約しておく重要性

事実婚では、お互いの財産や借金について事前に書面(契約書)で取り決めておくことが重要です。口約束のままでは「そんな話は聞いていない」といった行き違いが生じる恐れがありますが、契約書を交わしておけば合意内容が明確になり、万一のトラブル時にも証拠として役立ちます。

事実婚契約書の作成

事実婚のカップルが交わす契約書を一般に「事実婚契約書」あるいは「内縁契約書」「準婚契約書」などと呼びます。この契約書には法律上定まった形式はありませんが、夫婦として生活する上での様々な取り決めを盛り込むことができます。

例えば、財産の管理や帰属先の確認、生活費の分担方法、借金を負った場合の責任の所在などを条項として定めておくとよいでしょう。実際の契約書の文例では、「契約期間中に各自の名で得た財産は各自の特有財産(固有の財産)とする」「どちらに属するか不明な財産は甲乙の共有財産とする」といった条項を入れることができます。

これにより、各自の財産・債務と共同の財産・債務の範囲を事前に明確化でき、後々の揉め事を防ぐ効果があります。同様に、日常の生活費(家賃・光熱費・食費等)を双方でどの割合で負担するか、万一別れに至った場合の財産分配の方法や互いに残す遺産の取り決めなども盛り込んでおくことができます。

事実婚契約書を作成しておけば、「これは二人の共有負債だから一緒に返そう」「これは各自の借金だから自分で返す」といった線引きをお互い納得の上で決めておけるため、金銭面の不安が軽減されるでしょう。

公正証書の活用

事実婚契約書を作成する方法としては、当事者同士で合意書を交わすだけでなく、公正証書を利用することも検討できます。公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公式な文書です。事実婚の契約書を公正証書にしておけば、私文書よりも強い証明力が得られ、裁判になった際にも有力な証拠として認められます。

また、公証人が関与することで契約内容の法的チェックもされるため、内容の不備を防ぐことができます。特に借金に関する取り決め(例:「互いの借金は各自の責任とする」等)に執行力を持たせたい場合、公正証書にしておくと安心です。

法律婚を予定している場合には、婚前契約書として事実婚中に取り決めた内容を整理し、いざ婚姻届を出す際に公正証書化しておくのも一つの方法でしょう。

【関連記事】

>事実婚による契約では公正証書が作れるのか?

当行政書士事務所の事実婚契約書の作成サポートについて

事実婚契約書を作成することで、事実婚に伴う権利義務やお金の取り決めを明確にでき、安心して共同生活を営むことができます。最後に、事実婚契約書を作成する際に押さえておきたいポイントや、公正証書化のメリット、そして専門家である行政書士に依頼するメリットと手続きの流れについて説明します。

専門的な観点を踏まえれば、必要な事項を盛り込んだ契約書を作成できるので、事実婚のパートナーとの間で「相手の借金」の問題に備える心強い手段となるでしょう。

事実婚契約書に盛り込むべきポイント

契約書には二人の生活ルールや万一の際の取り決めを網羅的に盛り込みます。特に重要なのは次の点です。

- 婚姻の意思の確認と目的

お互いが婚姻の意思を持って事実婚関係にあることを明文化します。これにより単なる同居ではなく夫婦関係であることを証明できます。 - 生活上のルール

同居・協力・扶助の義務、貞操義務(浮気の禁止)など、夫婦として守るべき事項を定めます。不貞行為があった場合の慰謝料についても取り決め可能です。 - 財産・債務の取扱い

先述のとおり、各自の収入・財産をどちらの名義に属するものとするか、共有財産を持つ場合のルール、日常の生活費の分担方法、借金が発生した場合の責任(保証人になる際の取り決め等)をしっかり決めます。 - 契約の終了・解消時

将来的に関係を解消する場合の手続き(話し合いによる解消、財産分与の方法、損害賠償の有無など)を取り決めます。

これらのポイントを網羅することで、事実婚生活におけるあらゆる局面での取り決めが明確になり、特にお金に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

公正証書化のメリット

契約書は公正証書として作成することも可能です。公正証書にするメリットとして、証明力の高さと安全な保管が挙げられます。公正証書は公的な書面であり、偽造や改ざんが困難なので、万一裁判になった場合でも強力な証拠となります。また、原本が公証役場に保管されますので、紛失しても再発行が可能で長期にわたり内容が保障されます。

さらに、公正証書に借金返済や慰謝料支払いなど金銭に関わる条項を盛り込み、「執行認諾条項」という文言を付しておけば、相手が支払いに応じない場合に直ちに強制執行(差押え)を行うことも可能になります。つまり、裁判を経ずに強制執行手続きに移れるため、契約書の実効性を一段と高めることができるのです。

行政書士に依頼するメリットと流れ

事実婚契約書の作成はご自身でも可能ですが、行政書士に依頼することで多くのメリットがあります。夫婦間問題専門の行政書士であれば契約書や合意書の作成に精通しており、過去の事例に基づいて適切な条項を漏れなく盛り込むサポートをしてくれます。

また、法律用語や表現のチェック、内容の法適合性の確認も行うため、後々無効になってしまうようなリスクを避けることができます。依頼すれば、事前の相談で希望内容を伝え、専門家が契約書案を作成・修正してくれます。その後、公証人との打ち合わせや公正証書化まで一連の流れをサポートしてもらえるため、作成手続きもスムーズです。

行政書士に依頼すれば、この一連の手続きを任せられるだけでなく、契約書の内容面でも安心です。専門家の目線からアドバイスを受けながら作成することで、事実婚相手の借金問題に関する不安をしっかり解消できます。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 夫婦財産契約書 | 39,000円~ | 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| パートナーシップ契約書 | 39,000円~ | 同性間の契約書等を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

当事務所にご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

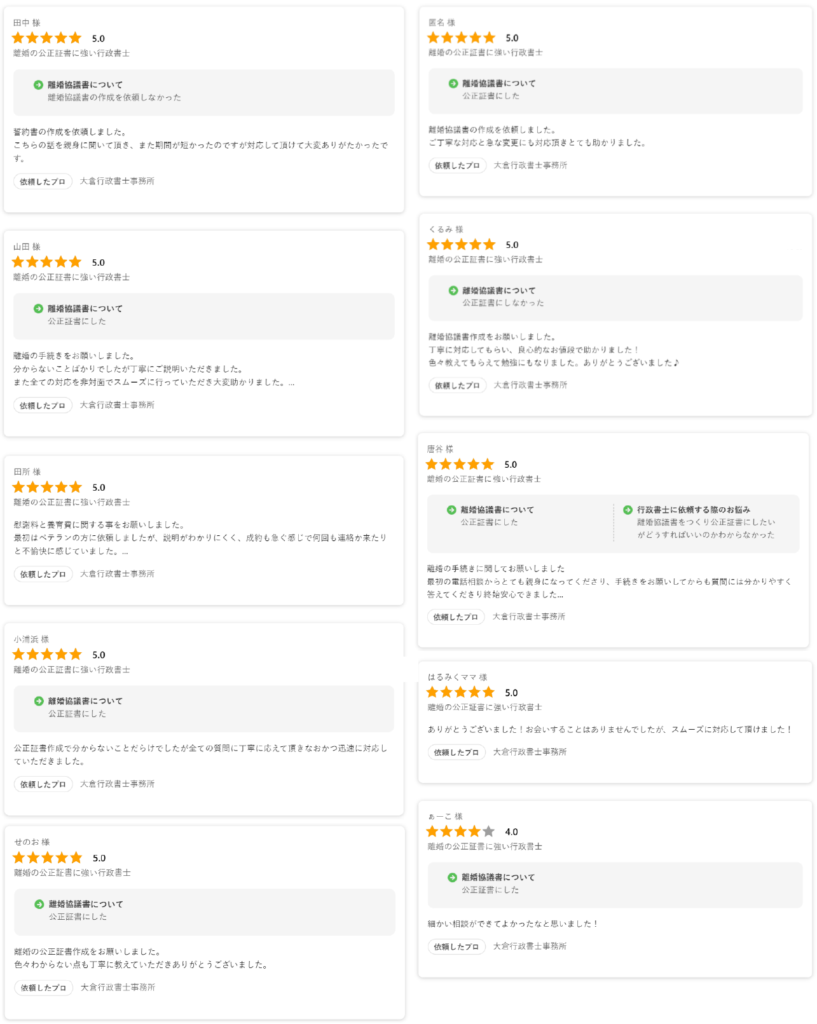

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

【政府記事】

事実婚に関する制度や運用等における取扱い

コメント