事実婚では、遺産相続に関する問題が度々話題になります。近年、法律婚にとらわれない自由なパートナーシップの形として「事実婚」を選ぶカップルが増加していますが、事実婚には法律婚とは異なる課題や問題が存在します。その中でも特に重要な課題の一つが「遺産相続」です。事実婚では、法律婚と異なり、配偶者に法定相続権が認められていません。このため、事実婚の配偶者が遺産を相続できない可能性が高く、何らかの対策を講じる必要があります。

この記事では、事実婚における遺産相続の現状と、配偶者の遺産を守るために考えられる具体的な対策について詳しく解説します。

事実婚では配偶者の遺産相続はされないのか!

結論から言うと、事実婚では法律上、配偶者の遺産相続を行うことはできません。これは、日本の法律が「配偶者」という地位を、婚姻届を提出した法律婚に基づく夫婦にのみ認めているためです。そのため、事実婚の配偶者は法律的には「他人」とみなされ、遺産相続の権利が付与されない状況となっています。これは事実婚を選択する多くのカップルにとって、大きな不安材料と言えます。

法定相続権がない

法律婚では、配偶者は相続順位の最上位に位置し、被相続人の遺産を受け取る権利が明確に定められています。例えば、被相続人に子どもがいる場合、法律婚の配偶者には遺産の2分の1が相続され、子どもがいない場合でも配偶者が全財産の2分の1以上の財産を相続することが一般的です。

一方、事実婚の配偶者にはこの法定相続権が一切認められていません。そのため、被相続人の親や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪など遠縁の親族が相続人となり、事実婚の配偶者は何も受け取れないケースが多いのが現状です。

遺留分の主張ができない

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人が遺言によって自由に財産を処分できる権利を制限し、一定の法定相続人に対して必ず遺産の一部を確保することを認めた法律上の権利を指します。これは、日本の民法に規定されている制度で、遺産分割における最低限の保障を提供するものです。

法律婚の配偶者には遺留分あります。そのため、遺言書で「財産をすべて他者に譲渡する」と記載されていたとしても、法律婚の配偶者や子どもには、この遺留分を請求する権利があります。

しかし、事実婚の配偶者にはこの遺留分を請求する権利が認められていません。そのため、遺言書がない場合は一切の相続権がありません。

【関連記事】

事実婚では契約書を作った方がよい/4つの理由を用いて解説

事実婚は住所別でも大丈夫?契約書は必要か

事実婚を選ぶ際に考慮すべき点

事実婚は、法律婚とは異なる自由なパートナーシップの形として尊重されていますが、遺産相続においては多くの課題が伴います。特に、法律婚のように法定相続権が認められないため、事実婚を選ぶカップルは、将来のリスクを十分に理解し、対策を講じることが求められます。

まず、遺産相続におけるトラブルを防ぐためには、生前贈与や死因贈与、遺言書の作成など、法的に認められる手続きを事前に行うことが重要です。これにより、事実婚の配偶者が財産を受け取る権利を確保しやすくなります。

さらに、相続に関する問題は法的な専門知識を必要とする場合が多いため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、事実婚の配偶者を保護するための契約書や遺言書の作成がスムーズに進み、法律に基づいた確実な対策が可能になります。また、被相続人の家族との話し合いも重要なステップです。家族と相続に関する共通理解を持つことで、万が一の際にトラブルが発生する可能性を軽減できます。

事実婚を選ぶ際には、法的なリスクをしっかりと認識し、それに備えるための準備を怠らないことが不可欠です。自由な関係性を選んだとしても、適切な対策を講じることで、双方が安心して生活を続ける基盤を築くことができます。

事実婚では遺産相続で揉めやすいってほんと?

事実婚では遺産相続を巡って揉めやすい傾向があるのは事実です。法律婚と異なり、事実婚には法的保護が少ないため、相続における不安やトラブルが生じやすい状況にあります。遺産相続を巡る争いは、財産の分配をめぐる問題だけでなく、感情や価値観の違いが絡み合うため、複雑化しやすいのが特徴です。以下では、事実婚で揉めやすい理由と、その対策について詳しく解説します。

法定相続権の欠如

先述しましたが、事実婚の配偶者は、法律上の「配偶者」ではないため、法定相続権が認められていません。その結果、遺産はすべて被相続人の血縁者である子ども、親、兄弟姉妹などが相続することになります。この状況は、事実婚の配偶者にとって大きな不公平感を生み出し、親族間での争いに発展することが少なくありません。

たとえば、被相続人が事実婚の配偶者に財産を残そうと考えていた場合でも、法的な対策が講じられていなければ、財産はすべて法定相続人に分配されます。さらに、法定相続人である親族が事実婚そのものを認めていない場合には、「相続に値しない」として、強硬に反対するケースもあります。こうした法定相続権の欠如は、事実婚の配偶者が直面する最大の壁であり、争いを引き起こす根本的な原因となっています。

財産の共有関係が不明確

事実婚では、共有財産と個人財産の境界が曖昧になりやすいという問題があります。たとえば、被相続人が購入した家や預貯金が、事実婚の配偶者の貢献によるものか否かが明確でない場合、それらの財産を誰が相続するのかを巡って争いが発生します。

また、事実婚の配偶者が被相続人と共同で支払いを行っていた住宅ローンや生活費などについても、その貢献度を正確に評価するのが難しいため、親族との間で不公平感が生じやすいのです。たとえば、長年にわたり共働きで生活費を折半してきた事実婚の配偶者がいたとしても、その支出が家計の一部として記録されていない場合、配偶者の貢献が親族に正当に評価されないことがあります。これにより、「財産の形成に関わっていない」と判断され、不満や争いの原因となることがあります。

さらに、被相続人の親族が「すべての財産は血縁者に帰属すべき」と考え、配偶者の権利を主張する動きを妨害するケースもあります。これにより、事実婚の配偶者が相続に全く関与できない結果となるリスクが高まります。

事実婚で配偶者との遺産相続問題を揉めないためには

事実婚の配偶者が遺産相続に関する問題で不利益を被らないためには、事前にしっかりとした準備と対策を行うことが重要です。事実婚の配偶者には法定相続権が認められていないため、対策を講じないと配偶者が一切の財産を受け取れないリスクがあります。以下では、遺産相続で揉め事を防ぐための具体的な方法を解説します。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が存命中に事実婚の配偶者に財産を譲渡する方法です。相続ではなく「贈与」として扱われるため、遺産分割を巡るトラブルを回避しやすくなります。

メリット

- 生前贈与によって、法定相続人から異議を唱えられることがありません。

- 贈与が完了した時点で財産は配偶者のものとなるため、相続時の争いの対象外になります。

注意点

- 年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、多額の財産を贈与する場合は税金対策が必要です。贈与税率は贈与額に応じて変動し、高額な贈与ほど税率が高くなります。

死因贈与契約

死因贈与契約は、被相続人が死亡したときに初めて効力を発揮する贈与契約です。事実婚の配偶者と被相続人が生前に契約を締結することで、配偶者に特定の財産を渡すことが可能になります。

メリット

- 遺産分割の対象外となるため、法定相続人とのトラブルを避けられます。

- 生前贈与と異なり、死因贈与契約に基づく財産は相続税の対象となります。相続税率は贈与税率よりも低い場合が多く、税金面での負担を軽減できます。

注意点

- 契約書には、どの財産を誰に譲渡するかを明確に記載する必要があります。不明瞭な内容は後の争いの原因となるため、詳細な内容を公正証書として残すのがおすすめです。

遺言書の作成

遺言書を作成することで、事実婚の配偶者に財産を譲渡する旨を法的に明確に残すことが可能です。遺言書がある場合、法定相続人よりも優先して遺産分配が行われます。

メリット

- 遺言書があれば、配偶者に対する遺贈が優先されます。

- 遺産を具体的にどのように分けるかを自由に指定可能です。

遺言書作成時の注意点

- 公正証書として作成することで、自筆証書遺言と異なり、公証人が関与するため、法的に強い効力を持ちます。また、紛失や改ざんのリスクがありません。

- どの財産をどのように遺贈するかを明確に記載します。たとえば、「預貯金のうち○○万円を内縁の妻○○に遺贈する」といった形で詳細を記載すると良いでしょう。

これらの対策を講じる際には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。遺産相続の問題は法律が絡むため、専門知識を持つプロの助言を受けながら進めることで、より確実な準備が可能となります。事実婚は法的な保護が少ない分、事前の準備を怠るとトラブルに発展しやすい状況にあります。適切な対策を講じることで、事実婚の配偶者が安心して財産を受け取れるようにしましょう。

【関連記事】

事実婚による契約では公正証書が作れるのか?専門の行政書士による解説

事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書

事実婚解消による契約書や公正証書について/行政書士が解説

事実婚を選ぶ際、遺産相続以外に注意すべきリスクとは

事実婚は自由なパートナーシップの形として選ばれることが増えていますが、法律婚に比べて法的な保護が少ないため、遺産相続以外にもさまざまなリスクを伴います。これらのリスクを把握し、事前に対策を講じることが、事実婚を選ぶ上で重要です。

社会保険や税金の取り扱い

事実婚の配偶者が健康保険や厚生年金の扶養として認められるには、法律婚以上に厳しい条件をクリアしなければなりません。多くの場合、法律婚の配偶者であれば自動的に受けられる保険や年金を、事実婚では受けられないケースが少なくありません。

例えば、扶養控除が適用されないため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外となり、結果として税金面での負担が増える可能性があります。また、贈与税や相続税の課税においても、事実婚の配偶者は法定相続人として扱われないため、法律婚の配偶者よりも高い税率が適用される場合があります。

これにより、家計全体の負担が増加するだけでなく、将来的な資産形成にも影響を与える可能性があるため、長期的な視点での計画が必要です。

病院での意思決定の権限

法律婚では、配偶者は自然に患者本人の意思決定を代行する権限を持ちますが、事実婚の場合、この権限が認められない場合があります。たとえば、配偶者が急病や事故で意識を失い、治療や手術の方針を決める必要がある場合でも、病院側が事実婚の配偶者を「法的な家族」と認めないことがあります。

その場合、被相続人の親や兄弟姉妹などの親族が優先されることが一般的です。事実婚の配偶者が長年連れ添い、被相続人の意思を最もよく理解している立場であっても、親族の意見が優先されることで、被相続人の意向が反映されないリスクが生じます。

このような事態を避けるためには、事前に「事実婚契約公正証書」などを作成し、配偶者に意思決定の権限を与える準備をしておくことが必要です。

法律婚では認められる権利の欠如

事実婚では、離婚の際の財産分与や慰謝料請求が認められにくいという問題があります。たとえば、事実婚の配偶者が家計を支え、共同で財産を築いてきた場合でも、法律上は「共有財産」として認められない場合があり、離婚時に経済的な不利益を被る可能性があります。また、慰謝料請求も法律婚と比べて難しいケースが多く、特に不貞や暴力が原因で別れる場合には法的な手続きが複雑化しやすいです。

このように、事実婚には自由な関係性を選べる魅力がありますが、その一方で社会保険や税金、医療現場での意思決定、そして法律婚で認められる権利の欠如といった法的リスクが多岐にわたります。これらのリスクを回避するためには、契約書の作成や専門家の助言を受けることが重要と考えられます。

事実婚の際に作成する契約書や公正証書の作成はお任せください

事実婚において遺産相続を巡るトラブルを未然に防ぐためには、適切な契約書や公正証書を作成することが重要です。当事務所では、これまでに数多くの事実婚に関する契約書や公正証書の作成サポートに対応して参りました。これまでの実績と豊富な知識を活かし、事実婚の配偶者が法的に不利な立場に立たされることなく、安心して財産を受け取れるよう徹底的にサポートいたします。

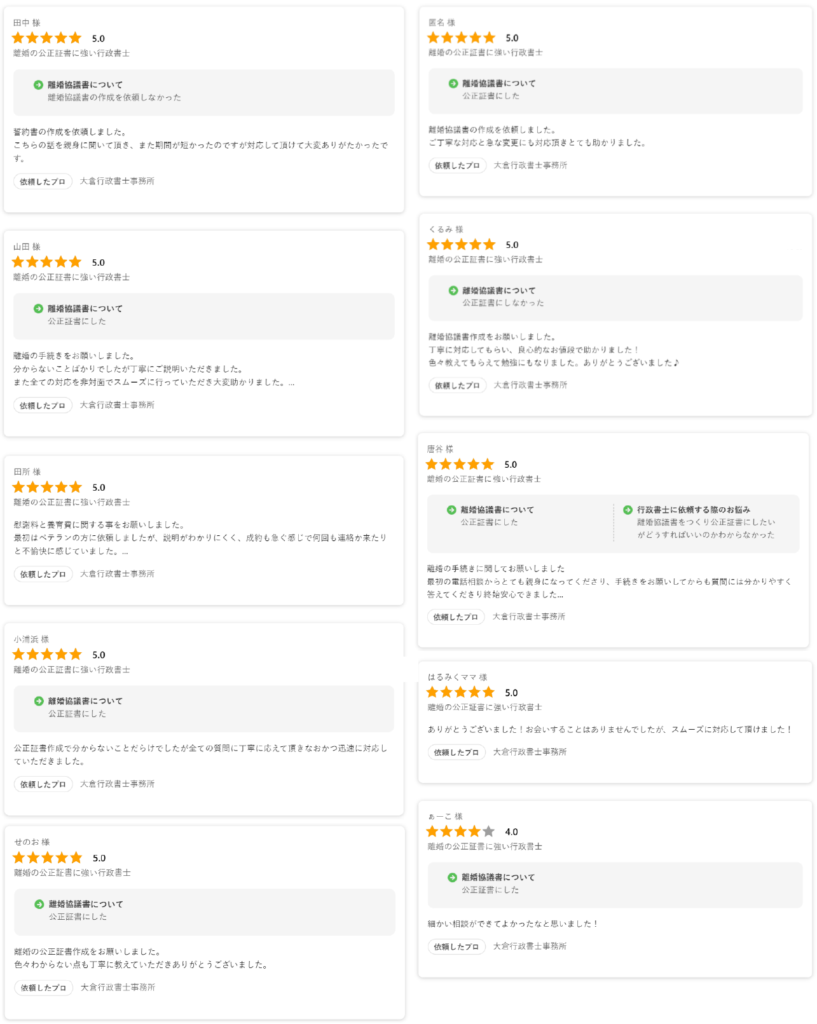

さらに、当事務所のネット口コミ件数は150件を超えており、総合評価4.9/5という高い評価をいただいております。多くのお客様から「親身で迅速な対応」「難しい事案にも的確なアドバイスを提供」といったご感想を頂戴し、信頼できるパートナーとして選ばれ続けています。このような評価は、皆様の期待に応えるために日々努めてきた結果であり、これからも高品質なサポートを提供する所存です。

特に、次のようなお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

- 事実婚のパートナーに遺産を確実に残したいと考えているが、どのような書類が必要なのか分からない。

- 事実婚に関する契約書を作成したいが、法的効力や内容の詳細について不安を感じている。

- 遺産相続の問題で親族間の争いを防ぐ方法を具体的に知りたい。

- 公正証書遺言を作成したいが、手続きや内容について専門的なアドバイスを受けたい。

- 事実婚の財産分与や死後の手続きについて具体的な対策を講じたいと考えている。

- ネット上の情報だけでは十分な対応が難しいと感じており、プロに相談して安心したい。

事実婚は法律婚と異なり、法的な保護が十分ではない部分が多くあります。そのため、遺産相続を含む将来のトラブルを防ぐためには、信頼できる専門家に相談し、法的に有効な書類を作成することが不可欠です。当事務所では、事実婚に伴う複雑な問題にも丁寧に対応し、安心して生活を続けられる環境を整えるためのサポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書や公正証書の案文作成

当事務所によって、事実婚契約書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 婚前契約書 | 39,000円 | 婚前の契約書を作成させていただきます。 |

| 事実婚契約書 | 39,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは-よくある質問

Q.事実婚の配偶者には遺産相続の権利がありますか?

A.事実婚の配偶者には法定相続権がありません。日本の法律では「配偶者」とは法律婚に基づく夫婦のみが対象となり、事実婚の配偶者は遺産相続の権利を持たないため、対策が必要です。

Q.事実婚と法律婚で遺産相続における違いは何ですか?

A.法律婚では配偶者が法定相続人となり、相続順位の最上位に位置します。一方、事実婚では配偶者が法的に「他人」とみなされるため、相続人に含まれません。この違いが遺産相続の大きな問題を引き起こす原因となります。

Q.事実婚の配偶者が遺産相続を受けるにはどうすればよいですか?

A.生前贈与や死因贈与契約、遺言書の作成が有効です。特に、遺言書を公正証書として作成することで、確実に財産を配偶者に遺贈することが可能になります。

Q.遺留分とは何ですか?事実婚の配偶者に適用されますか?

A.遺留分は法定相続人に保障された最低限の相続権です。事実婚の配偶者には法定相続権がないため、遺留分を請求する権利もありません。

Q.遺言書だけで事実婚の配偶者を守れるのでしょうか?

A.遺言書は有効な方法ですが、他の法定相続人がいる場合は遺留分を請求される可能性があります。

Q.生前贈与を行う際の注意点は何ですか?

A.年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、税金対策をしながら計画的に進める必要があります。専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

Q.死因贈与契約とはどのようなものですか?

A.死因贈与契約とは、被相続人が死亡した際に財産を事実婚の配偶者に贈与する契約などのことです。

Q.遺言書を公正証書で作成するメリットは何ですか?

A.公正証書遺言は公証人が関与するため、法的効力が強く、紛失や改ざんのリスクがありません。また、親族間のトラブルを防ぐためにも信頼性が高い方法です。

Q.事実婚の配偶者が遺産相続で揉めるケースはどのようなものですか?

A.共有財産と個人財産の境界が不明確な場合や、親族が事実婚を認めない場合に争いが発生しやすいです。特に、相続財産の全てを血縁者が主張するケースでは配偶者が全く財産を受け取れない可能性があります。

Q.事実婚の配偶者が法定相続人に含まれないのはなぜですか?

A.日本の民法では、相続権を持つ「配偶者」は婚姻届を提出した法律婚の夫婦に限定されています。そのため、事実婚の配偶者は法定相続人として認められていません。

Q.事実婚の配偶者に財産を渡す場合、どのように準備すれば良いですか?

A.遺言書を作成し、公正証書にしておくことが基本です。さらに、必要に応じて死因贈与契約を締結したり、生前贈与を計画的に行うことで、財産を配偶者に渡す準備が整います。

Q.事実婚を選ぶ際、遺産相続以外に注意すべき法的リスクはありますか?

A.遺産相続だけでなく、社会保険や税金の取り扱い、病院での意思決定の権限など、事実婚では法律婚と同じ扱いを受けない場合が多いです。これらのリスクも併せて検討する必要があります。

Q.遺産相続に関する事実婚の法律が今後変わる可能性はありますか?

A.現在の法律では事実婚の配偶者が法定相続人に含まれることはありませんが、社会的な事実婚の増加に伴い、将来的に法律が改正される可能性はあります。ただし、現状では具体的な動きは限定的です。

事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、事実婚における遺産相続の現状や、配偶者の遺産を守るために考えられる対策について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.事実婚では配偶者の遺産相続はされないのか

事実婚では法律上「配偶者」として認められないため、法定相続権がありません。その結果、遺産はすべて被相続人の血縁者が相続します。さらに、遺留分の請求もできないため、事実婚の配偶者は何も相続できない可能性があります。

2.事実婚を選ぶ際に考慮すべき点

事実婚を選ぶ場合、法的保護が少ないことを理解し、対策を講じることが重要です。遺産相続の準備として、生前贈与や死因贈与契約、遺言書の作成を検討する必要があります。専門家への相談や家族との話し合いを通じてトラブルを未然に防ぐ努力も求められます。

3.事実婚では遺産相続で揉めやすいってほんと?

事実婚では法定相続権がないことや財産の共有関係が不明確なことが原因で、親族との争いが発生しやすいです。特に、親族が事実婚を認めない場合や、共有財産と個人財産の区別が曖昧な場合に、トラブルが複雑化しやすくなります。

4.事実婚で配偶者との遺産相続問題を揉めないためには

遺産相続の問題を避けるためには、生前贈与、死因贈与契約、遺言書の作成が有効です。生前贈与は存命中に財産を譲渡する方法で、贈与税の注意が必要です。死因贈与契約は死亡時に財産を譲渡する契約で、公正証書化することで信頼性が高まります。遺言書は事実婚の配偶者に財産を確実に残す最も効果的な方法で、公正証書遺言として作成するのが望ましいです。

5.事実婚を選ぶ際、遺産相続以外に注意すべきリスクとは

事実婚には、社会保険や税金の負担増加、医療現場での意思決定権の欠如、離婚時の財産分与や慰謝料請求の困難さなどの法的リスクがあります。これらを回避するためには、契約書の作成や専門家のアドバイスを受けることが必要です。

コメント