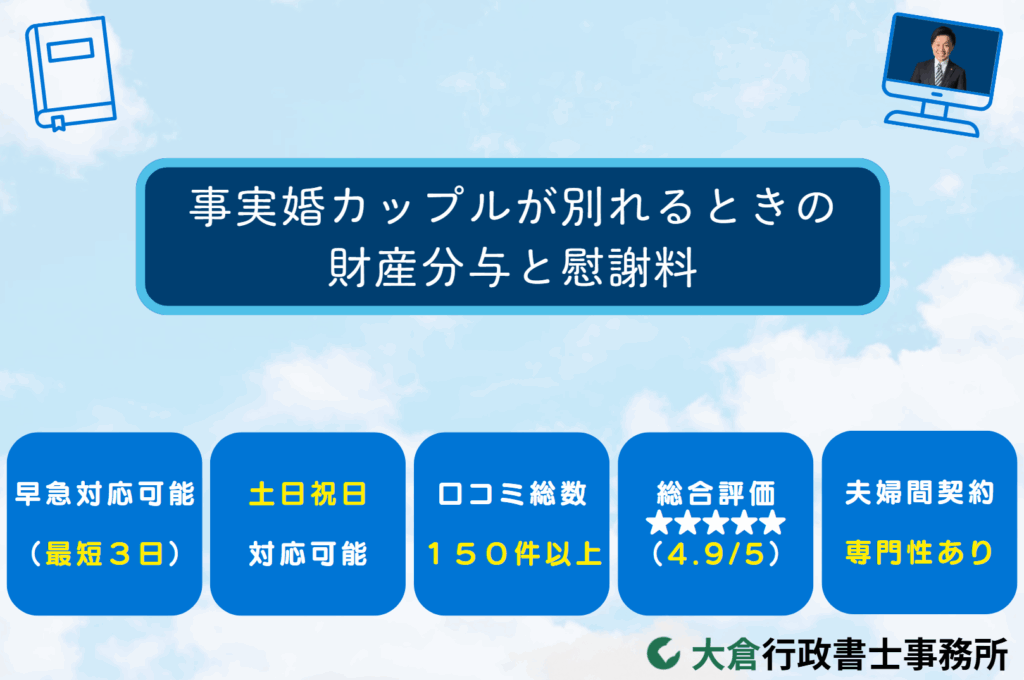

事実婚(内縁関係)のカップルにも、残念ながら別れの時が訪れることがあります。法律上の婚姻関係ではないため、戸籍上の「離婚」という手続きはありませんが、長年共に暮らした二人が関係を解消する際には様々な取り決めや清算が必要です。

「事実婚を解消するとき何をすればいいのか?」「財産分与や慰謝料は請求できるのか?」など、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。事実婚の解消は法的に明確な手続きがない分、当事者にとって大きな不安を伴うものです。

しかし、ポイントを押さえて適切に対処すれば、スムーズに新たなスタートを切ることもできます。親族や周囲への説明、住民票の手続きなど気になる点も含め、本記事で詳しく解説します。

この記事では、行政書士の立場から事実婚カップルが別れるときに押さえておくべきポイントを解説します。財産分与や慰謝料、子どもの養育費など、法律婚と似ている点・異なる点を正確に説明し、円満に事実婚を解消するための具体的な対策を提案します。

事実婚カップルが別れる流れと基本事項

法律上の夫婦が離婚する場合には離婚届を提出する必要がありますが、事実婚(内縁関係)の場合、役所に提出する離婚手続きは存在しません。

基本的には双方の合意により同居生活を終了すれば、事実婚関係は解消されます。

ただし、正式な手続きがない分、当事者同士で事前にしっかり話し合い、必要な取り決めをしておくことが重要です。このトピックでは、事実婚を解消する際の基本的な流れと準備すべき事項を説明します。

法律上の手続きは不要

事実婚を解消するにあたっては、戸籍上の届出や公的な離婚手続きは必要ありません。極端に言えば、二人が別々に暮らし始めれば形式上は解消となります。離婚届のような公的手続きは不要ですが、同一世帯として届け出ていた住民票を別々の世帯に分ける(世帯分離の)手続きをしておくと、公的記録上も二人が別々の生活を始めたことが明確になります。

ただ、役所への届出がないため客観的な証明が難しく、後々の紛争を防ぐために口頭での合意だけでなく書面で記録を残すことが大切です。

話し合いと合意事項の整理

別れると決めたら、まずはお互いに冷静に話し合い、解消の合意とともに今後の取り決めを整理しましょう。具体的には、別れる日(同居を解消する日)を決め、共有してきた財産や負債をどう分けるか、住居を退去するタイミングや費用負担、子どもがいる場合の親権や養育費など、多岐にわたります。感情的にならず、一つひとつ話し合って合意することが円満解決への第一歩です。

合意内容の書面化

口頭で合意した内容は、必ず書面(事実婚解消に関する合意書)に残しておきましょう。財産分与や慰謝料、養育費など金銭が絡む事項は特に、後で「言った/言わない」のトラブルになりがちです。書面にして双方が署名押印しておけば、後日の証拠となり安心です。

可能であれば公正証書にしておくと、万一相手が支払いに応じない場合でも強制執行が可能となり、より確実です。(詳細は後述しております。)

【関連記事】

カップル間の約束は契約書を作成するべき

事実婚カップルが別れる場合の財産分与

長年にわたり共同生活を営んできた事実婚カップルが別れる際には、婚姻期間中に築いた財産の清算(財産分与)が大きな問題となります。法律上の夫婦の場合、離婚時にお互いが協力して築いた財産は原則として半分ずつに分けることになりますが、事実婚でも基本的な考え方は同様です。

その際、二人で築いた財産と個々の財産をしっかり区別することがポイントとなります。このトピックでは、事実婚解消時の財産分与について詳しく解説します。

共有財産と特有財産の区別

まず、二人の共有財産の範囲を明確にしましょう。共有財産とは、同居期間中に共同で築いた財産を指し、具体的には預貯金、住居や車などの資産、家具家電など生活用品、高額な貴金属類などが含まれます。これらは基本的に夫婦共同のものとみなされます。

一方、同居前から各自が持っていた財産(貯金や持ち家など)や個人固有の財産(相続で得た資産など)は特有財産とされ、原則として分与の対象にはなりません。

財産分与の基準と割合

事実婚の解消時でも、共有財産の分与割合は法律婚の離婚時と同様に原則50%ずつと考えるのが一般的です。二人が協力して築いた財産であれば等分に分けるのが公平という考え方です。ただし、同居期間中の貢献度に大きな差がある場合(例えば一方が専業主婦(夫)で全く収入がなかった場合など)は、必ずしも完全な折半とならないケースもあります。

もっとも、専業主婦(主夫)として家庭を支えた場合など家事労働も共同の貢献と評価されるため、実際には大幅に偏った分配が認められることは多くありません。話し合いで納得のいく配分を決められれば理想ですが、難しい場合は家庭裁判所での調停や審判で決せられることもあります。

財産分与の進め方

財産分与を円滑に行うためには、まず共有財産のリストを作成し評価額を出すことが必要です。現金や預貯金は残高、家や車などは時価を算定します。その上で分配方法を検討します。

例えば、不動産は売却して現金化して分けるか、一方が取得して代償金を支払う方法があります。合意に至った内容は書面に残し、可能であれば公正証書化しておくと安心です。事実婚でも家庭裁判所で財産分与の調停を申し立てることができ、調停調書が作成されれば強制執行も可能になります。

【関連記事】

内縁解消による財産分与の約束は契約書が必須

事実婚カップルが別れる時に慰謝料や養育費は請求できる?

事実婚カップルが別れる理由が浮気(不貞行為)や暴力といった相手方の不法行為にある場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。また、二人の間に子どもがいる場合、子どもの養育費の取り決めも必要です。法律婚ではないからといってこれらが一切認められないわけではありません。

このトピックでは、事実婚解消時の慰謝料や養育費について説明します。

事実婚でも慰謝料は請求可能

事実婚関係でも、浮気(不倫)やDV、著しいモラハラなど相手の行為によって一方が大きな精神的苦痛を受けた場合には、法律上の離婚時と同様に慰謝料を請求できます。裁判例でも、長期間にわたる内縁関係を一方的に解消されたケースで、解消を切り出した側に対し数百万円規模の慰謝料支払いを命じた例があります。

なお、相手がもともと別の配偶者と婚姻していた場合(重婚的内縁)や、やむを得ない事情による解消である場合など、慰謝料が認められないケースもあります。ただし、性格の不一致など正当な理由のない破局では慰謝料は認められない点は法律婚と同じです。

子どもがいる場合の養育費

事実婚カップルの間に子どもがいる場合、別れた後の養育費についても話し合って取り決めておく必要があります。父親が婚姻関係にない子を認知していれば(出生届で父親欄に名前を記載していれば)法律上父親として扶養義務を負うため、婚姻中と同様に子どもを監護する側(多くは母親)が相手に養育費を請求できます。

養育費の金額や支払い方法(毎月いくらをいつまで払うか)は公的な養育費算定表などを参考に決め、合意内容を必ず書面に残しましょう。なお、養育費の合意内容は公正証書にしておくと、将来相手が支払いを滞らせた場合に強制執行が可能となり安心です。もし父親が子の認知をしていない場合は、認知調停を経て養育費を請求することになります。

年金分割の取扱い

法律上の離婚では、婚姻期間中に夫婦一方が厚生年金に加入していた場合、その年金記録を分割する「年金分割」が認められます。事実婚の場合、婚姻ではないため原則として年金分割制度の直接の適用はありません。しかし近年では、内縁関係解消の調停の中で厚生年金記録の分割が認められた例もあります。

年金分割が可能かどうかはケースバイケースで専門的な判断が必要となるため、関係機関や専門家に相談するとよいでしょう。

【関連記事】

内縁関係を不当に解消されたら?損害や慰謝料の請求は

円満に事実婚カップルが別れるには

感情的なもつれを最小限に抑え、円満に事実婚を解消することは、お互いの新たな一歩を踏み出すためにも重要です。ここでは、トラブルを避け円満解消を実現するためのポイントをまとめます。事前の対策や専門家の活用によって、不要な争いを避けスムーズに新生活へ移行しましょう。

第三者の力を借りる

当事者同士だけでは話し合いが難航する場合、第三者の力を借りることを検討しましょう。共通の知人や親族に間に入ってもらうほか、法律の専門家である弁護士、家庭裁判所の調停制度を活用する方法もあります。家庭裁判所では「内縁関係調整調停」といった形で、事実婚の解消に伴う財産分与や慰謝料、養育費の分割などについて話し合う場を設けてくれます。

調停で合意が成立すれば調停調書という文書が作成され、約束されたお金を支払わなかった場合に強制執行手続きを利用できます。第三者が入ることで冷静に協議が進みやすくなるでしょう。

事実婚契約書や解消合意書の活用

もし事実婚開始時に契約書(事実婚契約書)を交わしていれば、その中の取り決めに従って手続きを進めることができます。契約書がない場合でも、前述のとおり解消時に合意書を作成することが重要です。

契約書や合意書は、お互いが納得した内容を形に残すもので、将来のトラブルを大幅に減らします。当事務所を含め行政書士などの専門家に依頼すれば、法的に有効な文書にまとめてもらえるため安心です。

公正証書の活用

事実婚解消に伴い取り決めた財産分与や慰謝料、養育費については、可能な限り公正証書として作成しておくことが望ましいです。公正証書とは、公証人が法律に基づき作成する公的な文書であり、単なる私署証書(自分たちで作成した合意書)に比べて証拠力と執行力が格段に高まります。

特に金銭の支払いに関する条項に「強制執行認諾文言」を盛り込むことで、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに給与や預金を差し押さえることが可能となります。これは、養育費や慰謝料などの継続的な支払いが必要な場合に非常に有効です。

また、公正証書は長期的に保管されるため、将来「そんな約束はしていない」といった争いが起きたときにも、強力な証拠として機能します。作成にあたっては、財産や金額、支払い期日、方法などを明確に記載し、実行可能な内容とすることが大切です。

新生活への配慮

別れた後はそれぞれ新しい生活が始まります。円満に解消するためには、お互いの新生活に支障が出ないよう配慮することも大切です。たとえば、別れるタイミングを相手の仕事や生活状況に合わせる、引っ越しや住居の手続きをサポートするといったように相手への思いやりが、結果的に良好な関係解消につながります。

また、周囲(親族や友人、職場など)への説明や手続きも円滑に行いましょう。お互いが新しいスタートを気持ちよく切れるよう、最後まで誠意を持って対応することが望ましいです。

【関連記事】

事実婚解消による契約書や公正証書について

事実婚解消後の生活再建と法的手続き

事実婚を解消した後は、精神的にも生活面でも大きな変化が訪れます。新生活を安定させるためには、財産や住まいの整理だけでなく、公的手続きや法的対応を漏れなく行うことが重要です。このトピックでは、事実婚解消後に必要となる生活再建のポイントと手続きを解説します。

住民票・各種契約の変更

事実婚解消に伴い、同一世帯から別の世帯となる場合は、市区町村役場で「世帯分離届」を提出します。これにより、公的書類や社会保障の記録上も別々の生活が明確になります。

扶養・保険証の取扱い

また、事実婚期間中に一方の健康保険の扶養に入っていた場合、解消後は扶養から外れるため、国民健康保険や勤務先の社会保険に加入し直す必要があります。これを怠ると医療費の自己負担が増えるだけでなく、未加入期間の保険料が一括で請求されることもあるため注意が必要です。

心身のケアと新生活の基盤づくり

事実婚解消は精神的なストレスが大きく、生活の再建には時間がかかることも少なくありません。必要に応じてカウンセリングや専門家の支援を受け、心の整理をしながら新しい生活に備えましょう。生活基盤の面では、新しい住まいの確保、安定した収入源の確保、必要に応じた公的支援制度の活用(ひとり親家庭支援、生活福祉資金、住宅手当など)がポイントです。役所や福祉事務所に相談すると、利用可能な制度を案内してもらえます。

このように、事実婚カップルが別れるときには、法律婚の離婚と同様に財産分与や慰謝料、養育費など取り決めるべきことが多くあります。正式な離婚届こそ不要ですが、曖昧なまま解消してしまうと後から紛争に発展する恐れがあるため、事前の話し合いと書面化が極めて重要です。

財産の清算や子どものことなど、難しい問題もありますが、一つひとつ冷静に対応すれば円満に解消することは可能です。必要に応じて専門家の知恵を借りながら、双方が納得できる形で新たな人生のスタートを切りましょう。

事実婚解消時の合意書等の作成はお任せください

事実婚(内縁関係)の解消は、法律婚の離婚とは異なり明確な公的手続きがないため、事前の取り決めとその書面化が何より重要です。当事務所では、行政書士としての経験と知識を活かし、事実婚解消に伴う合意書・公正証書・契約書等の作成をサポートいたします。

特に、次のようなお悩みに対応いたします。

- 事実婚を解消するにあたり、財産分与や慰謝料、養育費の取り決めを明確にしたい

- 口約束では不安なので、後から覆されない証拠力のある合意書を作りたい

- 公正証書を作成して、相手が支払いを滞らせた場合に強制執行できる形にしたい

- お互い感情的になってしまい、第三者を介して冷静に内容を整理したい

- 子どもの親権や養育費、面会交流など、子どもに関する取り決めをきちんと残したい

- 将来の紛争を避け、円満かつ安心して新生活に移行できるよう準備したい

事実婚の解消は、将来の生活や信頼関係にも影響する大きな節目です。トラブルを未然に防ぐためにも、専門家による確実な書面化をおすすめします。ご相談はお気軽にお問い合わせください。

ご依頼後の流れ

契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.契約書の案文作成

当事務所によって、契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

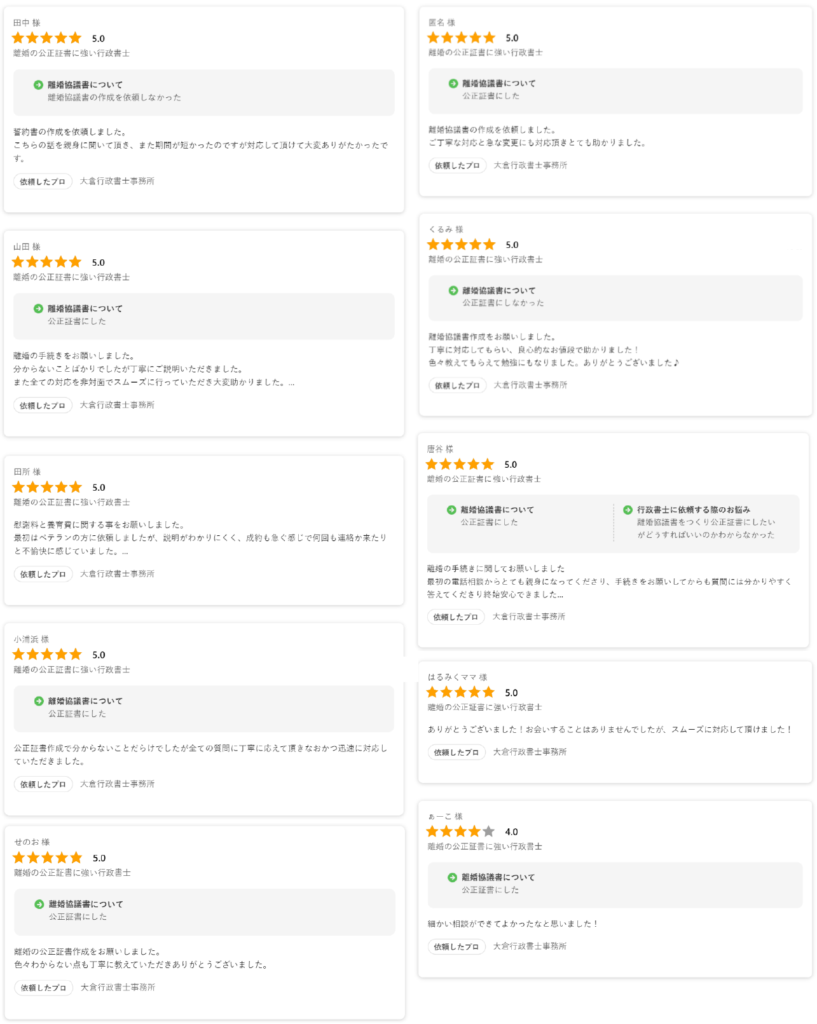

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

【関連記事】

内閣府男女共同参画局総務課調査室「事実婚に関する制度や運用等における取扱い」

コメント