離婚して事実婚を選ぶ人々は、現代社会において多様な家族の形を模索する中で注目されています。再婚や法律婚の継続が必ずしも最善ではないと考える背景には、経済的な事情や社会的な価値観の変化があります。ただし、事実婚を選ぶ場合には法律婚に比べて法的な保護が弱いため、トラブルを防ぐための準備が重要です。

この記事では、離婚して事実婚を選ぶ際に注意すべき点や、安心して新たな関係を築くための契約書作成の重要性について詳しく解説します。

離婚して事実婚にする理由は

離婚後に事実婚を選ぶ理由は人それぞれですが、現代社会の中でこの選択をするカップルが注目されています。例えば、再婚や法律婚を続けることに対する家族や周囲からの反応を考慮し、事実婚を選ぶケースも少なくありません。特に家族関係が複雑な場合や、周囲とのトラブルを避けたい場合には、形式上は離婚しながらも事実婚の形を取ることが一つの解決策となることがあります。

再婚に対する周囲の反応を回避するため

再婚に対して、家族や親族が否定的な反応を示す場合、法律婚ではなく事実婚を選ぶことで、周囲とのトラブルを避けることができます。特に、高齢の親が再婚に抵抗を示す場合や、子どもがいる場合には、この選択が現実的な解決方法になることがあります。

財産や親権に関する調整が必要な場合

法律婚を続けることで、財産分与や相続に関する問題が生じるケースがあります。離婚し、事実婚という形を取ることで、財産の整理や子どもの親権に関する調整がスムーズに進むことがあります。特に、双方に子どもがいる場合や、再婚を希望しない場合には、有効な手段となります。

昔の自分の名字が恋しくなった場合

結婚によって名字が変わることは、多くの人にとって新しい生活の始まりを象徴する出来事ですが、一方で、長年親しんできた自分の名前を手放すことに違和感を覚えるケースもあります。特に仕事で旧姓を使い続けたい人や、結婚後の名字に馴染めず、「昔の自分」に戻りたいと感じる人にとって、法律婚を解消して事実婚を選ぶことは一つの解決策となり得ます。

仕事上の混乱を回避するため

名字が変わることで、職場での認知度や信頼が一時的に低下してしまう可能性があります。例えば、旧姓で名刺を配り続けてきた営業職の人や、アーティストや作家として旧姓で活動してきた場合、名字が変わることでこれまでの実績がわかりにくくなり、仕事に支障が出ることがあります。

このように、名字の問題から自分のアイデンティティを大切にしたいと考える人にとって、離婚して事実婚を選ぶことは柔軟な選択肢の一つとなるでしょう。名前という重要な要素を通じて、個々の価値観や生き方に寄り添ったパートナーシップを築くことが可能になります。

これらの理由から、離婚して事実婚を選ぶカップルが注目されているのが現状です。ただし、事実婚には法律婚と異なる制約やリスクも伴うため、慎重に検討しながら選択することが大切です。

| 【関連記事】 >事実婚では契約書を作った方がよい/4つの理由を用いて解説 >事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは >事実婚は住所別でも大丈夫?契約書は必要か |

離婚して事実婚にするメリットは

このトピックでは、離婚後に事実婚を選ぶメリットについて説明しております。心理的自由を得やすく、経済的に独立した生活を維持できることが大きな利点です。また、親族や第三者との関係に縛られず、柔軟な関係性を築けることも魅力の一つです。

これらを理解することで、事実婚を選ぶ際に得られる自由さやメリットを実感できるでしょう。ただし、法的な保護が弱い点もあるため、メリットを享受するためには事前の準備が不可欠です。

関係を維持しやすい心理的な自由がある

法的な縛りがないため、「結婚」という重圧から解放され、心理的に関係を維持しやすくなるケースもあります。「選び続ける関係」として相互の愛情や信頼が基盤となるため、関係性が対等でありやすいというメリットもあります。

財産管理が個別で行える

法律婚では共有財産が発生し、離婚時にはその分配が問題になることが多いです。一方、事実婚ではお互いに独立した財産管理が基本となり、収入や支出をそれぞれ自由にコントロールできます。たとえば、個人事業を営んでいる場合や資産運用を行っている場合、自分の資産を完全に管理したい人にとってメリットがあります。

離婚後もスムーズに関係を継続できる

離婚を選んだ理由が家庭内の問題や親族間の関係である場合、法律婚を解消することでトラブルを回避しつつ、二人の関係性だけは維持できます。これにより、パートナー同士での生活は変えずに、外部との摩擦を減らせるのが事実婚のメリットです。

このように事実婚は、自由度の高い関係性と経済的独立性を求める人にとって大きなメリットを提供します。しかし、柔軟性が高い反面、法的な保護が弱い面もあるため、そのデメリットを補うための準備が重要です。

離婚して事実婚にした場合の法律の制限は?

事実婚は法律婚と異なり、いくつかの法律上の制限が伴います。このため、選択肢として事実婚を検討する場合には、どのようなリスクがあるのかを十分に理解しておくことが重要です。以下に、主な制限について具体的に解説します。

相続権がなくなる

法律婚では、配偶者には法定相続人としての権利が認められています。一方で、事実婚の関係では法律上の配偶者ではないため、相続権は一切認められません。この点については、以下のリスクと対策を考える必要があります。

遺産分割における問題

事実婚のパートナーがいくら同居して生活を共にしていても、相続においては全く考慮されません。例えば、故人に子どもや両親、兄弟姉妹がいる場合、これらの親族が優先して相続人となります。そのため、パートナーに財産を残すつもりでいても、遺言書がなければ第三者にすべての財産が渡る可能性があります。

遺言書作成による解決策

事実婚を選ぶ場合、パートナーに財産を確実に残すためには、遺言書を作成することが不可欠です。また、公正証書遺言にすることで、後から遺言の効力が争われるリスクを減らすことができます。遺言書には、具体的な財産の分配内容を明記し、可能であれば行政書士などの専門家のサポートを受けるとよいでしょう。

医療同意などの権利が認められない場合がある

事実婚の場合、法律婚の配偶者に比べて医療に関する権利が制限されることがあります。緊急時や病気の際には特に注意が必要です。

緊急時の医療同意権

法律婚の配偶者であれば、手術や治療に関する同意を求められる場合に当然の権利として認められます。しかし、事実婚では、たとえ長期間パートナーとして生活を共にしていても、法律上の家族と認められない場合があります。その結果、医療機関によっては、同意を得るために法定親族を優先し、事実婚のパートナーは手続きに関与できない可能性があります。このようなケースでも対応できるように夫婦間で事前に契約をして公正証書などを作成しておく必要があるでしょう。(公正証書は次のトピックで説明しております。)

子どもの親権に影響が出る場合がある

事実婚を選んだ場合、子どもの親権や養育に関しても法律婚と異なる点が出てくるため、注意が必要です。

このように事実婚は、柔軟な関係を築く一方で、法律婚に比べて法的な保護が弱く、特に相続や医療同意に関する制約が多い点に注意が必要です。これらのリスクを回避するためには、遺言書や契約書、公正証書の作成を通じて、事実婚のパートナーシップを法律的にサポートする仕組みを整えておくことが不可欠です。

| 【関連記事】 >内縁・事実婚の医療同意を定める契約書や公正証書について |

離婚して事実婚にする場合には契約書を作成する

事実婚では、法律婚と異なり法的保護が十分ではありません。そのため、契約書を作成しておくことが非常に重要です。

以下では、契約書を作成する理由や具体的な内容、公正証書のメリットについて詳しく解説します。

なぜ契約書を残しておくべきか

事実婚を選択した場合、法律上の義務や権利が不明確なため、契約書を残すことでトラブルを未然に防ぎ、双方の安心を確保することができます。

法律上の権利義務がないため

事実婚は法律婚と異なり、明確な法的な枠組みがありません。そのため、生活費や財産、子どもに関する取り決めを明文化しておくことが必要です。例えば、どちらがどれくらいの生活費を負担するか、また共同で購入した財産をどのように管理するかなど、細かい取り決めを記載することで後の混乱を防げます。

トラブル発生時のリスク回避

契約書があれば、万が一関係が悪化した際や事実婚を解消する場合でも、あらかじめ決めたルールに基づいて対応することができます。例えば、別れる際の財産分与や住居の扱いを明記しておくことで、揉め事を最小限に抑えられます。

契約書に記載すべき内容

契約書には、事実婚生活を円滑に進めるための取り決めを細かく記載します。以下に具体的な例を挙げます。

同居のルール

- 生活費の分担

家賃や光熱費、食費をどのように負担するかを明記します。例えば、「家賃はAが全額負担し、光熱費と食費は折半する」など、具体的に取り決めます。 - 家事の分担

家事をどちらが担当するか、またどの程度を分担するかについても記載します。例えば、「平日はBが料理を担当し、Aが掃除と洗濯を行う」などです。

財産に関する取り決め

- 共有財産の扱い

一緒に購入した家具や車、貯金などをどのように管理するかを明記します。 - 個人財産の保護

事実婚期間中に得た収入や資産を、どのように扱うかも取り決めます。例えば、「事実婚期間中の収入はそれぞれの個人財産とする」などです。

事実婚解消時のルール

- 財産分与

別れる際の財産分与について具体的に記載します。 - 住居の扱い

同居していた住居をどちらが引き継ぐか、または売却するかを記載します。

その他、双方が合意した事項

- 医療同意権に関する取り決め

緊急時に備え、医療同意に関するルールを記載しておくことも重要です。 - 将来的な相続に関する取り決め

相続権がないため、遺言書の作成を含めた取り決めを記載する場合もあります。

契約書は公正証書にするとよりいい

契約書を作成しただけでは、証拠能力が不十分な場合があります。そのため、公正証書として作成することをお勧めします。

公正証書とは

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公式な文書で、法的な証拠力が非常に高いものです。万が一トラブルが発生した際、裁判などの場で有効な証拠として使用することができます。

公正証書にするメリット

- 信頼性が高まる

公証役場で作成されるため、第三者による確認が入ります。これにより、契約内容が確実に双方の同意に基づくものであることが証明されます。 - 執行力がある

金銭に関する取り決めが記載されている場合、公正証書を基に相手の財産を差し押さえることが可能です。

公正証書にするには手数料がかかる

公正証書を作成するには一定の手数料が必要です。手数料は契約内容の金額や内容によって異なりますが、安心感や法的な効力を考慮すれば、十分価値のある投資と言えます。

公正証書作成の流れ

- 事前準備:契約書の原案を作成し、公証役場へ提出します。

- 必要書類の用意:双方の身分証明書やその他関連書類が必要です。

- 公証役場での手続き:公証人と相談しながら内容を確認し、署名・押印を行います。

離婚後に事実婚を選ぶことは、法律婚よりも自由度の高い関係を築くことができますが、法律的な保護が弱いためリスクが伴います。そのリスクを軽減し、安定した生活を送るためにも、契約書を作成し、さらに公正証書として法的効力を持たせることが重要です。お互いが安心して新しい形のパートナーシップを築くために、契約書を作成する手間を惜しまず、しっかりと準備を進めましょう。

| 【関連記事】 >公正証書を夫婦間で作成する場合の注意点は? >事実婚による契約では公正証書が作れるのか?専門の行政書士による解説 |

離婚後に作成する事実婚契約書の作成はお任せください

当事務所では、これまでに数多くの事実婚時に作成する契約書や公正証書のサポートを行ってまいりました。

法律婚を解消した後も事実婚という形でパートナーシップを続ける選択は、柔軟な生活スタイルを求める現代のニーズに応えるものです。

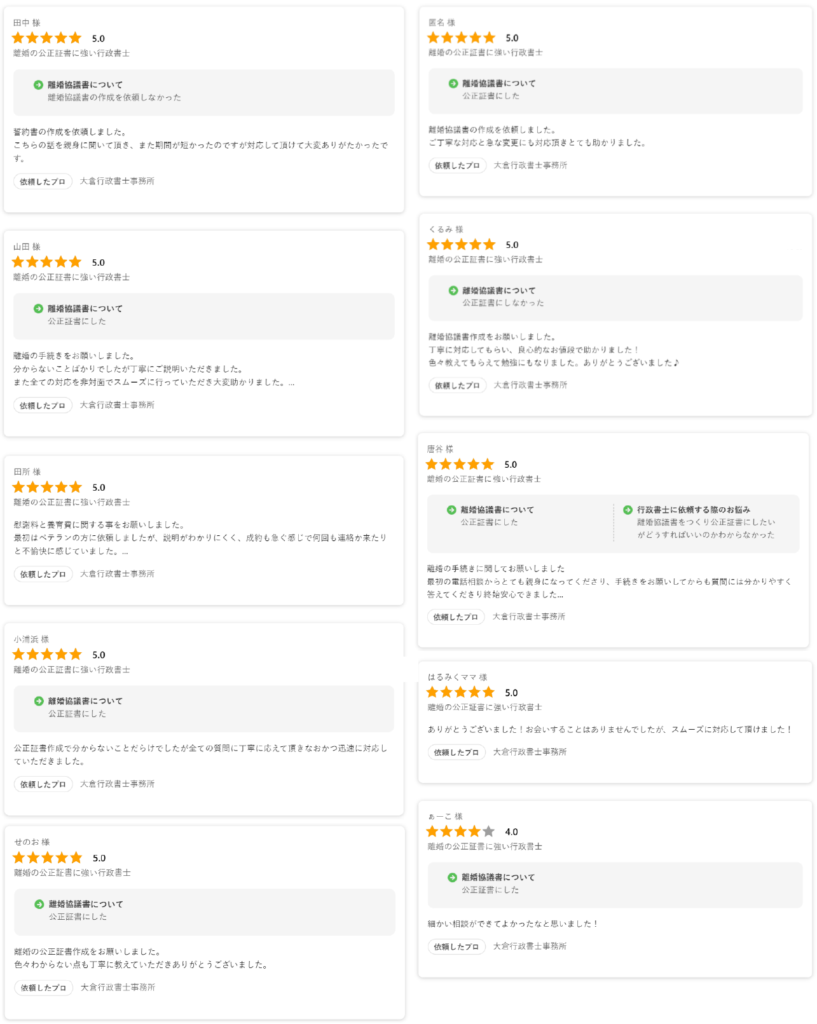

しかしながら、事実婚は法律婚に比べて法的な保護が弱いため、契約書を作成し、お互いの権利や義務を明確にしておくことが不可欠です。当事務所のネット口コミ件数は150件を超え、総合評価4.9/5という高評価をいただいており、丁寧な対応と確かなサポートがご好評をいただいております。特に以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

- 離婚して事実婚を選んだが、生活費や財産管理のルールを明確にしておきたい方

- 離婚して事実婚を続ける中で、子どもの養育費や親権に関する取り決めを公正証書として残したい方

- 離婚して事実婚を選択したことで、親族とのトラブルを回避しつつパートナーとの関係を維持したい方

- 医療同意や相続に関するリスクを回避するため、離婚して事実婚を前提とした契約書を作成したい方

- 離婚して事実婚の形でパートナーとの新しい生活を始めるため、法的なトラブルを未然に防ぎたい方

- 離婚して事実婚を選んだ際の契約書作成や公正証書の手続きに関して、専門家の助けが必要な方

当事務所では、一人ひとりの状況やご希望に応じた最適な契約書を作成し、公証役場での手続きまで丁寧にサポートいたします。複雑な手続きや内容の調整もお任せください。安心して新しい形のパートナーシップを築くための第一歩として、ぜひお気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と委任契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書の案文作成

当事務所によって、事実婚契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された事実婚契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 事実婚契約書 | 39,000円 | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。 - 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。 - 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

離婚して事実婚にするには契約書を作成しておくべき-よくある質問

Q.離婚して事実婚を選ぶ場合、どのような準備が必要ですか?

A.離婚後に事実婚を選ぶ場合は、まずお互いの生活に関する取り決めを明文化した契約書を作成することが重要です。また、医療同意や相続の問題を解決するために、遺言書や公正証書を準備することをおすすめします。

Q.離婚して事実婚を選ぶメリットにはどのようなものがありますか?

A.法的な縛りがなくなるため、心理的な自由を得やすくなります。また、財産管理の独立性を保ちながら柔軟な関係を築ける点が大きなメリットです。

Q.事実婚を選んだ場合、相続権はどうなりますか?

A.事実婚では法律上の配偶者とは認められないため、相続権はありません。そのため、遺言書を作成しておくことで、パートナーに財産を残すことが可能です。

Q.契約書は必ず公正証書にする必要がありますか?

A.公正証書にする必要はありませんが、法的効力を強めるためには公正証書にするのが望ましいです。特に財産や養育費など重要な内容が含まれる場合には、公正証書がおすすめです。

Q.医療同意権が認められない場合、どのように対応すればいいですか?

A.医療同意権を確保するためには、契約書を準備しておくことが重要です。また、公正証書として残しておけば、緊急時にもスムーズに対応できます。

Q.子どもの親権は事実婚ではどうなりますか?

A.事実婚では、子どもの親権は法律婚とは異なり、原則として母親が持つことになります。父親が親権を取得するためには、子どもの認知と家庭裁判所での手続きが必要です。

Q.離婚して事実婚を選んだ場合、生活費の分担はどう決めればよいですか?

A.お互いの収入や生活状況に応じて話し合い、契約書に記載しておくことをおすすめします。生活費の負担割合を明確にすることで、後々のトラブルを防げます。

Q.離婚後もパートナーと一緒に住む場合、法律的な問題はありますか?

A.同居自体は問題ありませんが、事実婚を選ぶことで法律婚時に認められていた権利がなくなる点には注意が必要です。契約書でルールを明確にしておくことが重要です。

Q.離婚して事実婚にする場合、周囲への説明は必要ですか?

A.特に法律的な義務はありませんが、家族や友人に状況を理解してもらうことで、後々のトラブルを避けやすくなります。関係性を良好に保つためにも、適切な説明が有益です。

Q.離婚して事実婚を選ぶことで、親族との関係はどう変化しますか?

A.法律婚の解消により、親族間での法的な義務や権利はなくなります。そのため、介護や相続に関するトラブルを避けたい場合には事実婚が有効な選択肢となることがあります。

Q.離婚して事実婚を選ぶ場合、住民票の続柄はどうなりますか?

A.夫(未届)の様な記載となります。

離婚して事実婚にするには契約書を作成しておくべき-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚して事実婚を選ぶ際に注意すべき点や、安心して新たな関係を築くための契約書作成の重要性について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.離婚して事実婚にする理由は

再婚に対する家族や周囲の反応を回避したい場合や、財産や親権の調整を柔軟に進めたい場合、事実婚を選ぶことが現実的な解決策となることがあります。複雑な家庭状況や周囲との摩擦を減らす手段としても注目されています。

2.離婚して事実婚にするメリットは

心理的自由が得られ、対等な関係を築きやすいことが魅力です。また、財産管理を独立して行えるため経済的自由が保たれます。さらに、親族間のトラブルを回避しつつ、関係を継続する柔軟性も事実婚のメリットといえます。

3.離婚して事実婚にした場合の法律の制限は

事実婚では相続権が認められないため、財産をパートナーに残したい場合は遺言書が必要です。また、医療同意権が認められない場合があり、緊急時の対応には事前の準備が欠かせません。子どもの親権や養育費に関する取り決めも明確にする必要があります。

4.離婚して事実婚にする場合には契約書を作成する

事実婚では法律上の義務や権利が不明確なため、契約書を作成して生活費や財産、子どもの取り決めを明記することが重要です。さらに、公正証書として作成することで法的効力を強化できます。公証役場での手続きを通じて安心感を得られ、トラブルのリスクを軽減できます。

コメント