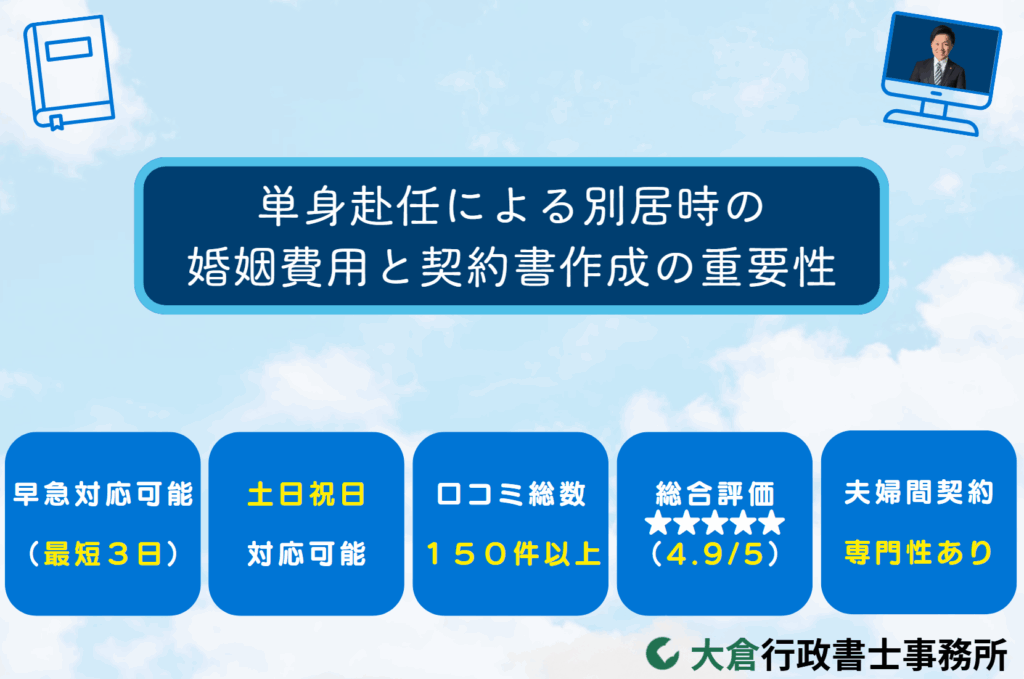

仕事の都合で配偶者が遠方に赴任し、夫婦が離れて暮らす「単身赴任」は珍しくありません。単身赴任中は夫婦仲が悪いわけではなくても、物理的な距離によって生活費の管理や負担の仕方に変化が生じます。二重生活となるため家計負担が増える点にも注意が必要です。

同時に、お金の問題は夫婦関係にも影響しやすいため、単身赴任が決まった段階でしっかりと話し合いを行うことが大切です。実際、単身赴任で新たに必要となる一人分の生活費は、家賃を除いても月に約10〜15万円程度かかるとも言われており、家計にとって無視できない負担増となります。こうした状況下でも、夫婦間の婚姻費用(生活費)分担義務は当然ながら継続します。

本記事では、単身赴任で別居している場合の婚姻費用の考え方や生活費分担ルール、さらに円滑な合意形成のためのポイントを解説します。離れて暮らす夫婦がお金の面で揉めないよう、取り決めを契約書や公正証書で残しておく重要性と、行政書士によるサポートについても詳しく見ていきましょう。

単身赴任中(別居中)の婚姻費用の考え方

まず、単身赴任により夫婦が別居している状況でも変わらない婚姻費用(生活費)分担の基本について確認します。

配偶者が仕事のため単身で他地域に住む場合でも、法律上は夫婦である限り互いに生活を扶助する義務があります(民法752条)。

単身赴任は夫婦仲の破綻を目的とした別居ではありませんが、物理的な距離が生じるだけで家計が別々になる点では広い意味での「別居」と言えます。

そのため、単身赴任中も収入の多い側が収入の少ない側を支えるという婚姻費用の考え方は変わりません。以下では、単身赴任が婚姻費用に及ぼす影響や、経済的協力関係のあり方について見ていきましょう。

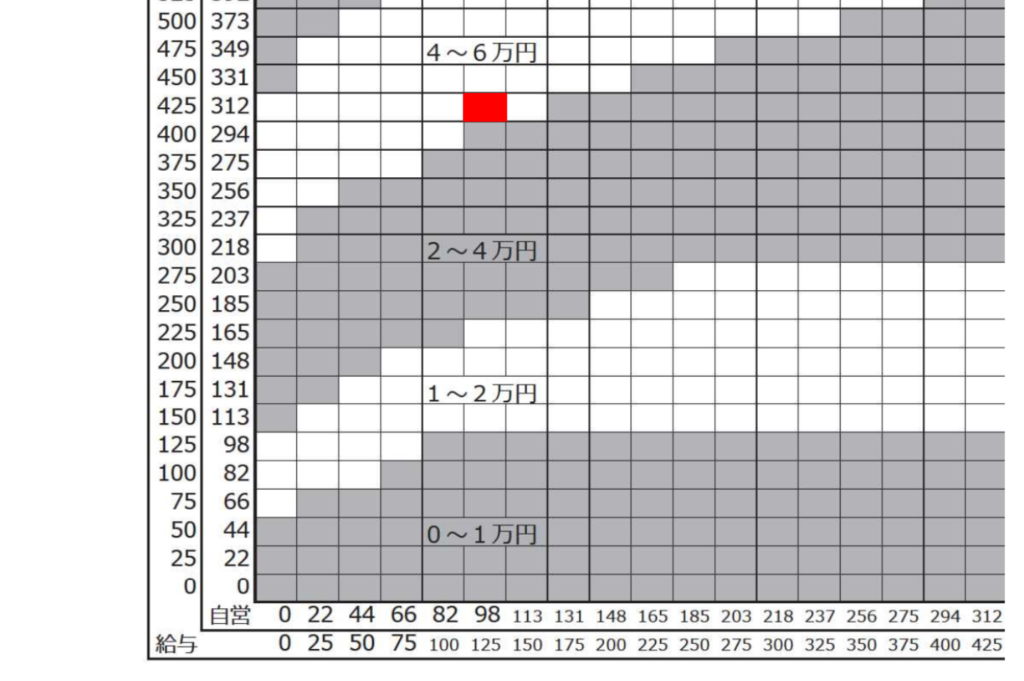

(例)

- 夫の収入:450万円

- 妻の収入:120万円

- 子供1人(5歳)

上記のようなケースでは、家庭裁判所による養育費・婚姻費用算定表に基づいて計算すると、夫は妻に対し、毎月4~6万円の生活費を支払う必要があります。なお、この金額はあくまで算定表に基づく金額ですので、夫婦間の合意によって自由に定めることができます。

単身赴任は別居に含まれる?

一般的に夫婦仲が良好であっても、物理的に別々に暮らす単身赴任は法律上「別居」の一形態と言えます。ただし、その目的は離婚や別離ではなく仕事上の都合であり、婚姻関係自体は円満に継続している場合がほとんどです。

したがって、単身赴任期間は夫婦の別居期間に含まない(離婚原因となる悪意の遺棄には当たらない)と解釈されることもあります。しかし生活費の負担という観点では、同居している場合と変わらず夫婦がお互いを支える必要がある点に注意が必要です。

離れて暮らす場合の扶養義務

単身赴任で夫婦が離れて暮らす状況でも、収入の高い側が低い側を扶養する義務は当然ながら存続します。実際、夫が単身赴任し妻子が自宅に残っている家庭では、夫が別れて暮らす妻子の生活費を送り続けるのが一般的です。

逆に言えば、単身赴任中に一方が生活費を送らないという事態は、本来想定されていません。もしも赴任先に収入のある夫が生活費を全く送らず放置すれば、場合によっては「悪意の遺棄(離婚事由)」とみなされる可能性もあります。

また、そのような状況が続けば夫婦間の信頼関係が損なわれ、単身赴任が離婚へと繋がってしまうリスクも高まります。距離は離れていても、経済面での協力関係は維持し続けることが大切です。

悪意の遺棄とは

正当な理由なく夫婦間の「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を意図的に怠り、婚姻関係を放棄する行為です。

生活費負担の基本方針

単身赴任中の生活費負担では、夫婦全体の家計を念頭に置いてバランスよく分担することがポイントです。具体的には、赴任先で生活する配偶者自身の生活費(住宅費・食費・交通費等)と、自宅に残る家族の生活費(住宅費・光熱費・教育費等)の両方をどう賄うかを決める必要があります。

会社から単身赴任手当や社宅提供等の支援がある場合はそれも考慮に入れ、夫婦の収入全体を効率よく配分しましょう。基本的には、収入の多い側が多めに負担しつつ、家庭に必要な生活水準を落とさないようにすることが望まれます。

また、単身赴任期間中は通常より支出項目が増えるため、毎月の収支を夫婦で共有し、適宜負担額を見直す柔軟性も持っておくと安心です。

経済的な支え合いは、距離が離れていても夫婦の絆を保つうえで大切な要素です。金銭面の協力がおろそかになると、知らず知らずのうちに双方の不満や不信感が募りかねません。単身赴任期間を円満に乗り切るためにも、生活費負担の基本方針を共有し、互いに納得した形で実行に移すことが重要です。

【関連記事】

>別居中に生活費をくれない夫への対処ガイド

単身赴任中(別居中)の生活費分担ルール

続いて、単身赴任中の具体的な生活費分担ルールについて考えてみます。

普段一緒に暮らしていたときとは異なり、夫婦が別々の場所で生活する単身赴任では、お金の流れも二元化します。

家族がいる自宅側と、単身赴任先の双方で生活費が発生するため、事前にどのように費用を分担するかルールを決めておくことが重要です。

以下では、家庭側と赴任先側それぞれの費用負担の考え方、子どもの教育費や養育費の扱い、そして送金方法や家計管理のポイントについて解説します。

家庭と赴任先の費用配分

まず、単身赴任では自宅側の家計と赴任先での個人の家計という二つの家計が存在します。自宅側では、残された家族の生活費(住居費、食費、光熱費、教育費など)が必要です。

一方、赴任先では、単身で生活するための住居費(賃貸費用)、食費、交通費、光熱費などが新たに発生します。

例えば、会社から家賃補助が出ない場合、赴任先の家賃も夫婦全体の出費に加わります。これら二重の費用を賄うため、例えば、自宅側の生活費に月25万円、赴任先での生活費に15万円かかる場合、合計40万円の費用を夫婦でどう負担するか決めなくてはなりません。

夫婦間で収入の配分を見直すことが不可欠です。また、残された側の配偶者にも収入がある場合は、その収入も考慮した上で無理のない負担割合を設定しましょう。

具体的には、赴任者の収入から毎月一定額を自宅側に仕送りする方法が一般的でしょう。仕送り額は、自宅側の生活費をまかなうのに十分な金額を確保しつつ、赴任先で生活する本人も無理なくやりくりできる範囲で設定します。お互いの生活が成り立つよう、バランスを取った配分を心がけましょう。

point

毎月の振込が発生する場合には、公正証書を作成しておくと安心です。単身赴任(別居)による公正証書は「婚姻費用分担契約公正証書」によって作成することが可能です。

公正証書にしておくことで、悪意の遺棄による未払があったとしても、裁判の判決を得ることなく強制執行の手続が可能となります。

子どもの教育費・養育費の扱い

子どもがいる場合、単身赴任中の教育費や養育費(子どもの生活費)の負担方法も明確に取り決めておく必要があります。

基本的には、子どもは自宅に残るケースが多いため、その生活費や教育関連費用(学校費用、習い事の月謝など)は自宅側の家計から支出されます。それに対応する収入源として、赴任先からの仕送りの中に子どもの養育費分も含めて計算しておくと良いでしょう。

例えば、仕送り額のうち〇万円は子どもの学費・生活費に充てる、というように内訳を夫婦間で共有しておくと、後から「どこにお金を使ったのか」といった不信感を防げます。また、子どもの進学や病気などで臨時の大きな支出が必要になった場合には、その都度どちらがいくら負担するかも話し合って決めておくと安心です。

送金方法と金額の管理

単身赴任中の生活費分担では、実際にどのようにお金を送金・管理するかも重要なポイントです。以下のような方法を組み合わせることで、お金の行き違いを防ぐことができます。

- 給与振り分け

赴任者の給与振込先を、一定額(または割合)は自宅側の口座、残りを本人の口座に入るよう会社に指定する。 - 定期送金

毎月決まった日に、赴任者が自宅側の配偶者口座へ生活費として振り込む(銀行の自動振込設定を利用)。 - 共有口座の活用

夫婦共同の銀行口座を作り、そこに双方が約束の金額を毎月入金して、そこから家賃や光熱費など共同の費用を支払う。

大切なのは、どの方法を採用する場合でも「いつ・いくら・どう支払うか」を明確に決め、記録を残しておくことです。

例えば振込にする場合は振込記録が残るので安心ですし、現金手渡しの場合でも受領書を交わすなどの工夫が必要です。また、毎月の収支について定期的に夫婦で確認し合う機会を設けることで、お金の使途をめぐる誤解や不満を未然に防ぐことができます。

単身赴任中(別居中)の合意を文書で残すメリット

単身赴任中の生活費分担について話し合いで合意できたら、その内容を口約束のままにせず文書で残しておくことを強くおすすめします。夫婦仲が良好でお互いを信頼している場合でも、きちんと書面化された取り決めがあることで金銭面の不安が軽減され、将来にわたって良好な関係を保ちやすくなります。

また、単身赴任だからといって金銭の約束をあいまいにしていると、思わぬ誤解やトラブルに発展する可能性があります。万一約束が守られなかった場合の備えにも、書面化が役立ちます。ここでは、あらかじめ書面を交わす意義、トラブル防止の効果、そして将来的な変化に対応するための利点について説明します。

事前に約束を書面化する意義

単身赴任を始める前に生活費の取り決めを書面で交わしておくことには、大きな意義があります。円満な夫婦関係であっても、金銭に関する認識は時間とともにずれてしまう可能性があります。

事前に書面化しておけば、双方が合意した内容を明確に認識でき、後から「聞いていない」「そんな約束はしていない」といった齟齬を防止できます。

また、文書にする過程で細かな点まで確認するため、お互いの期待値をすり合わせる機会にもなります。スタート時にしっかり約束を書面に残しておくことで、離れて暮らす期間中も安心して生活できるでしょう。

トラブル予防と信頼維持

取り決めを書面化しておくことで、将来のトラブル予防に大きな効果があります。例えば、夫婦間で「これくらい負担してくれるはずだった」「そんなに送金した覚えはない」といった認識の食い違いが生じた場合でも、合意書があれば当時の約束を確認できます。また、書面が存在すること自体が、お互いに約束を守ろうという意識を高めます。

配偶者にきちんと契約書を差し出された側は、「ここまで正式に約束してくれた」という安心感を得られるでしょうし、差し出す側も責任をもって履行しようという気持ちになります。このように、書面化は夫婦間の信頼維持にも役立つのです。

万一の変化への備え

人生は予期せぬ変化がつきものです。単身赴任が予定より長引いたり、逆に早期に終わったり、あるいは収入状況が変わる可能性もあります。

また、残念ながら単身赴任中に夫婦仲が悪化して正式な別居や離婚問題に発展してしまうケースもゼロではありません。

あらかじめ婚姻費用の取り決めを書面化しておけば、そうした万一の変化が起きた際にも慌てずに対応できます。

例えば、合意書に「半年ごとに仕送り額を見直す」や「収入が大きく変動した場合は再協議する」といった条項を盛り込んでおけば、状況変化に応じた話し合いがスムーズに行えるでしょう。

先述のとおり公正証書にしておけば法的な強制力も備わるため、万が一離婚に至った場合の養育費等に移行する際にも役立ちます。このように、将来起こり得る変化への備えとしても書面化は有効です。

公正証書とは

公正証書とは、公証人(法務大臣が任命した法律の専門職)が作成する公的な証明力を持つ文書のことです。

一般の私文書とは異なり、公証役場で公証人の面前で内容を確認し、署名・押印を行うことで、高い証明力と法的効力が付与されます。

たとえば婚姻費用や生活費の取り決めを公正証書にしておけば、相手方が約束どおりに支払いをしない場合でも、家庭裁判所での手続きを経ずに強制執行(給料や預金の差押え)を行うことができます。

これは、公正証書に「強制執行認諾条項(支払いが滞った場合は強制執行を受けても異議を述べない)」を付けて作成しておくことによって可能になります。

作成の流れとしては、まず行政書士などの専門家が公正証書案(文案)を作成し、依頼者双方の内容合意を確認します。その後、公証役場に予約を取り、双方が出向いて公証人の確認を受け、正式な公正証書が発行されます。署名押印のほか、本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

婚姻費用の合意を公正証書にしておくメリットは、以下のとおりです。

- 約束の内容を明確化できる(「言った・言わない」のトラブルを防止)

- 万一不払いがあったときに法的措置をすぐ取れる

- 離婚時に養育費・財産分与の合意書へスムーズに移行できる

特に単身赴任中や別居中の生活費支払いのように、継続的な金銭のやり取りがある場合には、公正証書化が最も安全な方法です。

このように、公正証書は「約束を確実に守らせるための法的な盾」ともいえる重要な書面です。万一に備え、婚姻費用の取り決めを公正証書として残しておくことは、双方の信頼関係を守り、将来のトラブル防止にも大きく役立ちます。

夫が平日仕事でまた既に単身赴任で公証役場にいけません

このようなケースでは、奥様のお住まいの地域の公証役場にて、ご主人の代理人(行政書士等)を立てて公正証書を作成することが可能です。

当事務所のこれまでに多数このように対応して参りました。ただし、公証役場によっては身分上の行為等のため、代理人を認めない場合がありますので、注意が必要です。

【関連記事】

>公正証書を夫婦間で作成する場合の注意点は?

>別居中の扶養・仕送り額を公正証書で安心のサポート

行政書士による契約書作成サポート

最後に、単身赴任中の生活費取り決めについて行政書士に相談・依頼するメリットを見てみましょう。夫婦二人だけで合意書を作成することも可能ですが、専門家に依頼することでより確実で安心な書面作成が可能となります。

特に、単身赴任の場合は夫婦が遠距離にいるため、話し合いや手続きの調整に第三者のサポートが役立ちます。行政書士は契約書作成のプロであり、全国対応している事務所も多いため、赴任先・自宅側それぞれにいながらでもスムーズに契約書や公正証書の作成を進めることができます。それでは、行政書士に依頼する具体的なメリットを確認しましょう。

遠距離でも利用できる相談

単身赴任中は夫婦が遠く離れて暮らしていますが、行政書士への相談は遠距離からでも可能です。電話やメール、オンライン会議ツールを用いてヒアリングや打ち合わせを行う行政書士事務所も増えており、直接対面しなくても依頼手続きを進めることができます。

これにより、赴任者が忙しくて帰省できない場合や、夫婦が別々の地域にいる場合でも、双方が揃って専門家のサポートを受けることが可能です。当事務所を含め行政書士は全国の案件に対応していることが多く、例えば赴任先が大阪、自宅が東京といったケースでも、スムーズに連携を取って契約書作成を進めてもらえるでしょう。

円滑な文書作成と公証手続

民事法務を専門に扱う行政書士に依頼すれば、生活費分担に関する合意書や公正証書の作成手続きを円滑に進めてもらえます。専門家が関与することで、夫婦それぞれの希望を汲み取りつつ、法律的に有効な文書へと落とし込むことができます。

公証役場で公正証書を作成する場合でも、行政書士が事前に書類案を作成し、公証人との打ち合わせや日程調整を代行してくれるため、当日は夫婦で署名・押印するだけで手続きが完了します。

なお、公正証書には強制執行受諾文言を入れることができますが、行政書士はそうした重要ポイントも踏まえて書類を準備してくれるため、万一の場合の強制執行にも対応できる内容にしてもらえます。遠距離で夫婦が別々にいる状況でも、行政書士が間に立つことで書類作成から公証役場との連絡調整まで一貫してサポートしてもらえるため、手間と時間を大幅に軽減できます。

専門家に依頼する安心感

単身赴任中の生活費取り決めを行政書士に任せることで、夫婦双方にとって大きな安心感が得られます。煩雑な文書作成をプロに任せられるため、本業や家庭で忙しい中でも確実に必要書類を整えることができます。

内容に不備がないようチェックしてもらえるのはもちろん、将来見越したアドバイスも受けられるため、より万全な合意書を作成できるでしょう。

また、行政書士への依頼費用は一般に弁護士より低めに設定されていることが多く、費用面での負担を抑えつつ専門サービスを利用できる点もメリットです。

金銭に関わる大切な約束事だからこそ、専門家の力を借りて確実に文書化しておくことをおすすめします。万一単身赴任中の生活費の件で不安や悩みがある場合は、お一人で抱え込まずに早めに行政書士へ相談してみましょう。

ぜひ、将来への備えとしても、正式な合意書はきっと役に立つはずです。正式な合意書は、お二人の将来をしっかり支える土台となるでしょう。

単身赴任による別居時の合意書の作成はお任せください

単身赴任をきっかけに夫婦が離れて暮らす場合、生活費や婚姻費用の取り決めをしっかり書面化しておくことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。当事務所では、単身赴任中の生活費・婚姻費用に関する合意書や公正証書の作成サポートを行っております。全国対応で、Zoom・電話・メールでのご相談にも対応しております。

行政書士が法的観点から内容を精査し、円満な夫婦関係を維持しながらも将来のリスクに備えた書面を作成いたします。離れて暮らしても「安心できる取り決め」を形にすることで、双方の信頼を守り続けることができます。

特に次のようなお悩みをお持ちの方へ

- 単身赴任が決まり、生活費や仕送り額をいくらにすべきか分からない

- 「口約束」だけで生活費を送っているが、後々トラブルにならないか不安

- 赴任先と自宅が遠く、合意内容をしっかり書面にしておきたい

- 将来の収入変化に備えて、柔軟に見直せる契約書を作りたい

- 婚姻費用の合意を公正証書として残したいが、手続きのやり方が分からない

- 行政書士に代わりに文案を整えてもらい、公証役場とのやり取りまで任せたい

単身赴任による別居は一時的なものでも、金銭面の取り決めを明確にしておくことが大切です。

ご依頼後の流れ

別居契約書(婚姻費用分担契約書)の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、別居契約書(婚姻費用分担契約書)を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.別居契約書(婚姻費用分担契約書)の案文作成

当事務所によって、別居契約書(婚姻費用分担契約書)の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を決めた契約書を作成させていただきます。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

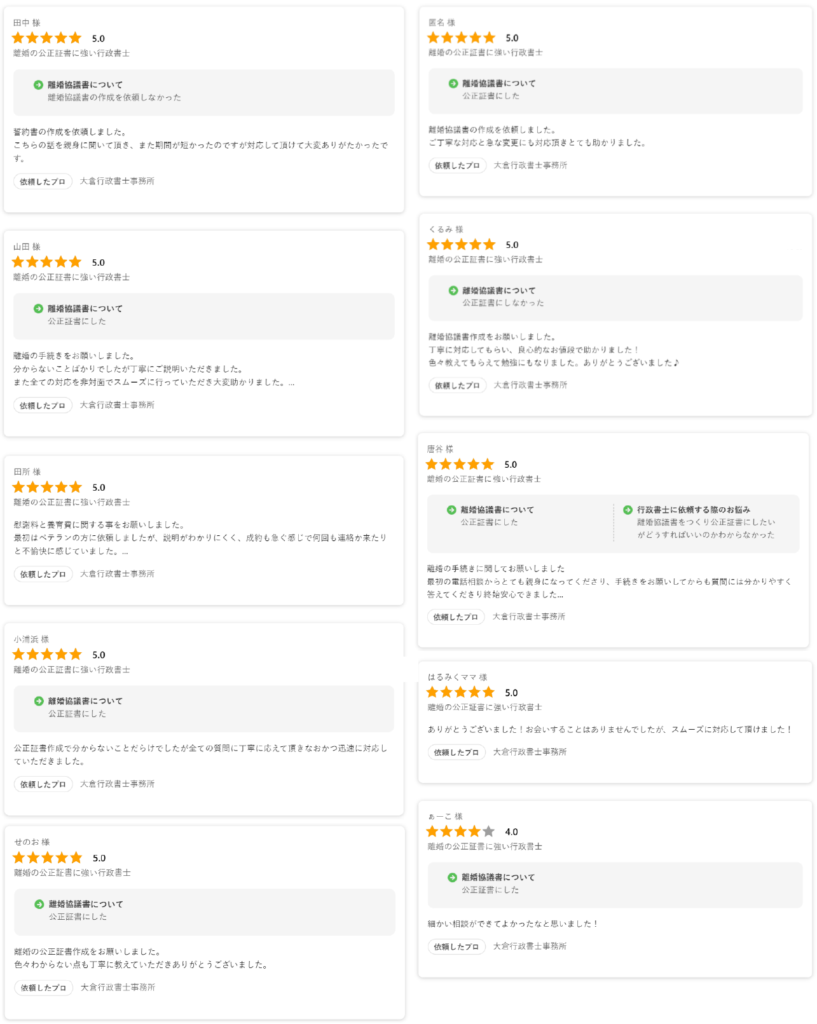

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

コメント