「事実婚で生活費を渡すと贈与税がかかるのか?」「法律婚との違いで注意すべきポイントは?」といった疑問は、事実婚カップルに共通の関心事です。事実婚とは、法律上の婚姻届を出さずに夫婦同然の生活を送る形のことを言いますが、このように二人の生活費や財産管理をどう取り決めるかは非常に重要です。

事実婚は自由度が高い一方で、法律や税の制度上は不利になる点もあり、知らないと損をしたりトラブルになったりする可能性があります。法律婚とは異なる点も多く、特にお金に関する取り決めや税金の扱いについて不安や疑問を感じている方も多いでしょう。

本記事では、行政書士の視点から事実婚における生活費の分担と贈与税について、正確な知識と対策を分かりやすく解説します。専門用語についても丁寧に説明し、事実婚カップルの不安を解消する手助けとなる情報を提供します。

事実婚における生活費の考え方と現状

事実婚とは、婚姻届を提出せずに実質的に夫婦として共同生活を営む状態を指します。

法律上の「夫婦」ではないため、公的制度上の扱いに違いがありますが、日々の生活では法律婚の夫婦と同様に家計を共にします。

最近では事実婚を選ぶ理由も様々で、「名字を変えなくて済む」「柔軟な関係を築ける」といった価値観の多様化も背景にあります。このトピックでは、事実婚カップルの生活費分担の基本と、法律婚との違いを解説します。

事実婚の基本

事実婚は「内縁関係」とも呼ばれ、戸籍上は独身のまま(親の戸籍に載ったまま)ですが社会的には夫婦と認められる関係です。双方に結婚の意思があり、同居して家計を一にしていることが事実婚成立の条件です。

なお、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載して事実婚関係であることを示すことも可能です。例えば住所を同じにして生活を共にし、周囲からも夫婦同然と見られるようなケースです。

法律婚との違い

法律上の夫婦には民法上お互いを扶養(生活を支える)する義務がありますが、事実婚では戸籍上の繋がりがないため明文化された扶養義務はありません。しかし実態として夫婦同様の共同生活を営んでいれば、裁判例では法律婚と同様の義務があると判断されることもあります。

ただし公的手続き上は完全に同一視されないため、この違いが税金の扱いにも影響します。例えば税法上、内縁の配偶者は扶養義務者に含まれないと定義されています。そのため事実婚では税制面で配偶者として扱われず、生活費支援の贈与税非課税も自動的には適用されない可能性があります。

生活費の分担方法

事実婚カップルは、日々の生活費(食費、家賃、光熱費など)をどのように負担するか自由に決めることができます。収入に応じて折半にしたり、口座を共通化して管理したり、一方が主に稼ぎもう一方が家事を担う形で間接的に貢献する場合もあるでしょう。

例えば、一方がほとんどの生活費を負担しもう一方の自由に使えるお金が極端に少ない状態では、不公平感から不満が募るかもしれません。大切なのは双方が納得して家計管理のルールを決めることで、これは後述するトラブル防止にもつながります。

生活費の分担を決める際には

生活費の分担を決める場合には、以下の点は最低限決めましょう。

- 毎月の金額

- 支払い方法(振込の場合には、振込手数料の負担も)

- 支払い金額の見直し(毎年3月等に金額を見直すなど)

- 生活費にどこまで含めるのか(光熱費、水道代、子供の塾代等)

【関連記事】

同棲中の生活費の分担方法とは?

事実婚では遺産相続はされない?

贈与税とは?事実婚夫婦に関係する基礎知識

贈与税とは、個人から個人へお金や財産を贈与(あげた/もらった)した際にかかる税金です。

毎年1月1日から12月31日までの間にもらった財産の合計額に応じて課税され、通常、受け取った側に納税義務が生じます。

事実婚のパートナー間のお金のやり取りにも贈与税のルールが適用されるため、知っておくことが重要です。仕組みを理解して適切に対策を取れば、不要な税負担やペナルティを避けることができます。このトピックでは、贈与税の基本と事実婚特有の注意点を説明します。

贈与税の基本ルール

贈与税には「年間110万円までの基礎控除」があり、1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。110万円を超えた部分については金額に応じた税率(10%~55%の累進課税)が課税されます。

また、贈与税が発生する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告し、納税する必要があります。贈与税を払うべきなのに申告を怠ると、後からペナルティ(加算税や延滞税)が科されるため注意が必要です。

法律上の夫婦間の特例

法律婚の夫婦には、居住用不動産に関する贈与について、贈与税の特別な優遇措置が設けられています。代表的なものが、いわゆる「配偶者控除(おしどり贈与)」の特例です。

この特例は、婚姻期間が20年以上の法律上の夫婦の間で、居住用不動産そのもの、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除額110万円とは別に、最高2,000万円まで非課税とすることができる制度です。

もっとも、この配偶者控除は法律上の配偶者に限って適用される制度であり、事実婚(内縁関係)のカップルには適用されません。

事実婚の場合、たとえ長年同居し実質的に夫婦同様の生活を送っていたとしても、税法上は「配偶者」とは認められないため、不動産の贈与についてこのような非課税特例を利用することはできない点に注意が必要です。

特例の適用要件(まとめ)

次のすべての要件を満たす必要があります。

- 婚姻期間が20年以上であること

- 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産そのものまたは居住用不動産を取得するための金銭であること

- 居住要件を満たしていること※

※贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に居住しており、その後も引き続き居住する見込みがあることが必要です。

事実婚カップルが押さえるべきポイント

事実婚でも、基本的な贈与税の仕組み自体は他人同士の場合と同じです。つまり、パートナー間でも年間110万円を超える財産の贈与には原則として贈与税がかかります。ただし、次のトピックで述べるように日常的な生活費の負担については特殊な扱いがあります。

事実婚カップルは法律婚と違って税制上の「夫婦」と見なされないことを念頭に、お金のやり取りについて注意しましょう。万一多額の財産をパートナーに渡す場合には、必ず贈与税の申告を行い、法律上問題のない形で財産移転を行うことが大切です。なお、事実婚だからといって特別に高い税率が適用されるわけではなく、適切に申告・納税を行えば通常の贈与と同じ扱いです。

【関連記事】

事実婚でも保険金受取人に指定できる?

事実婚で配偶者の子を養子縁組するメリット

事実婚で生活費を渡すと贈与税がかかる?

事実婚カップルにとって最も気になるのが、「生活費をパートナーに渡した場合、贈与税の課税対象になるのか」という点でしょう。

結論から言えば、日常生活に必要な範囲の金銭負担であれば事実婚でも贈与税の心配はほとんどありません。

ただしケースによっては課税される可能性もあるため、このトピックでは、日常的な生活費負担が贈与とみなされるか否か、税法上の考え方と実務上の注意点について解説します。

生活費は非課税とされるケース

税法上、相続税法第21条の3第1項第2号により、「扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与」のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象から除外されると規定されています。

この「扶養義務者」とは、原則として法律上の配偶者、親子、祖父母・孫、兄弟姉妹など法定の扶養義務関係にある者を指し、事実婚のパートナーは明文上含まれません。ただし、実際の税務実務においては、生活実態が法律婚と同様であると判断されるケースでは、一定の柔軟な解釈がなされることがあります。

具体的には、内縁関係であっても、双方が長期的に同居し、生計を一にしている場合に、日常的に必要かつ適切な範囲での生活費の受け渡しであれば、贈与税が課されない可能性があるとされています。

たとえば、事実婚のパートナーから毎月定額の生活費(家賃や食費、光熱費等)として金銭を受け取っているような場合、それが明らかに生活の実費に充てられており、貯蓄や資産形成を目的としたものではないと認められるときは、「通常必要と認められる生活費」として、贈与税の課税対象外と扱われる余地があります。

贈与とみなされるケース

一方で、明らかに通常の生活費の範囲を超えるような金銭の受け渡しは、事実婚であっても贈与と判断され課税対象となります。

例えば「将来の生活費」として一度に数百万円もの大金を渡した場合、そのお金が実際に生活のために直ちに消費されず貯蓄に回るような場合は、たとえ名目は生活費でも贈与と見なされます。

これは法律上の夫婦であっても同様で、一度に多額の金銭を渡した場合には「通常必要と認められる生活費」を超えるため贈与税の対象になります。特に事実婚では法律上の扶養義務者ではないため、税務当局から厳密に贈与と判断されるリスクがある点に注意が必要です。

適切な金銭管理と記録

事実婚のパートナーに生活費を渡す際には、適切な金額を定期的に渡すようにし、大きな金額をまとめて渡さない工夫が大切です。また、渡したお金が実際に生活費に充てられていることが分かるように家計簿や送金記録を残しておくと安心です。

これにより、万一税務上の確認があった場合にも、「通常必要な生活費の範囲」であることを説明しやすくなります。それでも高額なサポートが必要な場合や税務上の判断に不安がある場合には、事前に税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

金銭トラブルを防ぐための事実婚契約書の活用

事実婚カップルがお金の取り決めをする際、口頭の約束だけでは後々食い違いや誤解が生じる可能性があります。

特に長期間にわたる共同生活では、生活費や貯蓄の負担割合、将来の大きな出費について明確に合意しておくことが望ましいでしょう。

このトピックでは、金銭面のトラブル防止に役立つ「事実婚契約書」について説明します。

事実婚契約書とは

事実婚契約書とは、法律上の婚姻関係にないカップルが、生活費の分担や財産の管理、別れるときの取り決めなどについて取り交わす合意を書面にしたものです(同棲契約書やパートナーシップ契約書と呼ばれることもあります)。行政書士などの専門家に依頼して作成することで、内容の正確さや法的な有効性が担保されます。

生活費・財産のルール明確化

契約書を作成しておけば、毎月の生活費をどちらがいくら負担するか、共同貯金の管理方法、大きな買い物をする際の合意事項などを明確に定めておくことができます。これによって「お金の負担について最初に話したことと違う」といったすれ違いを防ぎ、互いに安心して生活を送ることができます。

例えば「家賃や光熱費は双方で半分ずつ負担する」「それ以外の生活費は月々○万円ずつ拠出する」「ボーナス時には○○円を共同貯金する」といった具体的な取り決めを盛り込めます。

税務上のリスク軽減にも

事実婚契約書そのものに法的な扶養義務を発生させる効力はありませんが、お金の受け渡しについて双方が合意した事実を示す資料にはなります。例えば、一定額を生活費として渡す合意を書面にしておけば、税務調査の際にも「この範囲は双方合意の上の生活費である」という説明材料になるでしょう。

さらに、契約書があることでお互いが事実婚関係にあることを第三者に説明しやすくなり、対外的な信用にもつながります。別れる時の財産分配のルールも定めておけば、公平な精算が可能となりトラブル防止につながります。

【関連記事】

内縁・事実婚の医療同意を定める契約書

生活費を取り決めた事実婚契約書のテンプレート・雛型(ひな形)

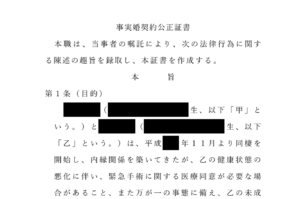

下記契約書は、事実婚カップルにおける生活費や財産の取り決めに関する一般的な参考例として作成されたひな形です。実際の事情や財産状況、生活スタイル等によっては、必ずしも本書の内容が適さない場合がありますので、その点を十分ご理解ください。

また、ひな形は当事務所が依頼を受けて個別の状況を踏まえて作成する正式な契約書とは異なります。ご自身の状況に合わせた適切な契約内容の作成をご希望の場合は、正式なご依頼をいただくことをお勧めいたします。

|

事実婚契約書 本契約は、下記の当事者間において、事実婚関係を前提とした生活に関する権利義務を明確にするため、以下の通り締結する。 第1条(当事者) 第2条(同居) 共同生活を営む住所:東京都世田谷区〇〇丁目〇〇番地〇〇号室 第3条(生活費の分担) ⑴家賃(月額120,000円)は、甲が月額80,000円、乙が月額40,000円を負担する。 第4条(財産管理) 第5条(契約の変更) 第6条(事実婚の解消時の財産分与) 以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者各自が署名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。 令和7年〇月〇日 甲(署名)山田 健太 印 乙(署名)長谷川 美優 印 |

生活費の分担を決めた事実婚契約書の作成はお任せください

事実婚(内縁関係)で共同生活を送るカップルの間では、お金に関する取り決めが曖昧なまま生活を始めてしまうケースも少なくありません。しかし、生活費の負担割合や財産管理についてきちんと話し合い、書面にしておくことは、将来のトラブル防止にもつながります。

当事務所では、事実婚カップルの生活実態やご希望に応じて、オーダーメイドで「事実婚契約書(生活費分担に関する合意書)」を作成いたします。特に、次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。

- 生活費を毎月いくら負担するのか、はっきり決めておきたい

- 一方が家事を担い、もう一方が収入を得ているため、お金の取り決めを文書化しておきたい

- 共同貯金や家賃の支払いについて、後々トラブルにならないようにしたい

- 将来万が一別れることになったときのために、財産の分け方をあらかじめ話し合っておきたい

こうしたご相談には、法律のルールだけでなく実生活に即した柔軟なご提案をさせていただきます。プライバシーに配慮し、丁寧にヒアリングを行ったうえで、将来にわたって安心して生活していただける契約書をご提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書の案文作成

当事務所によって、事実婚契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

作成する書面の複雑さや難易度によって金額が異なる場合があります。

| 業務内容 | 料金 | 概要 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。 |

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

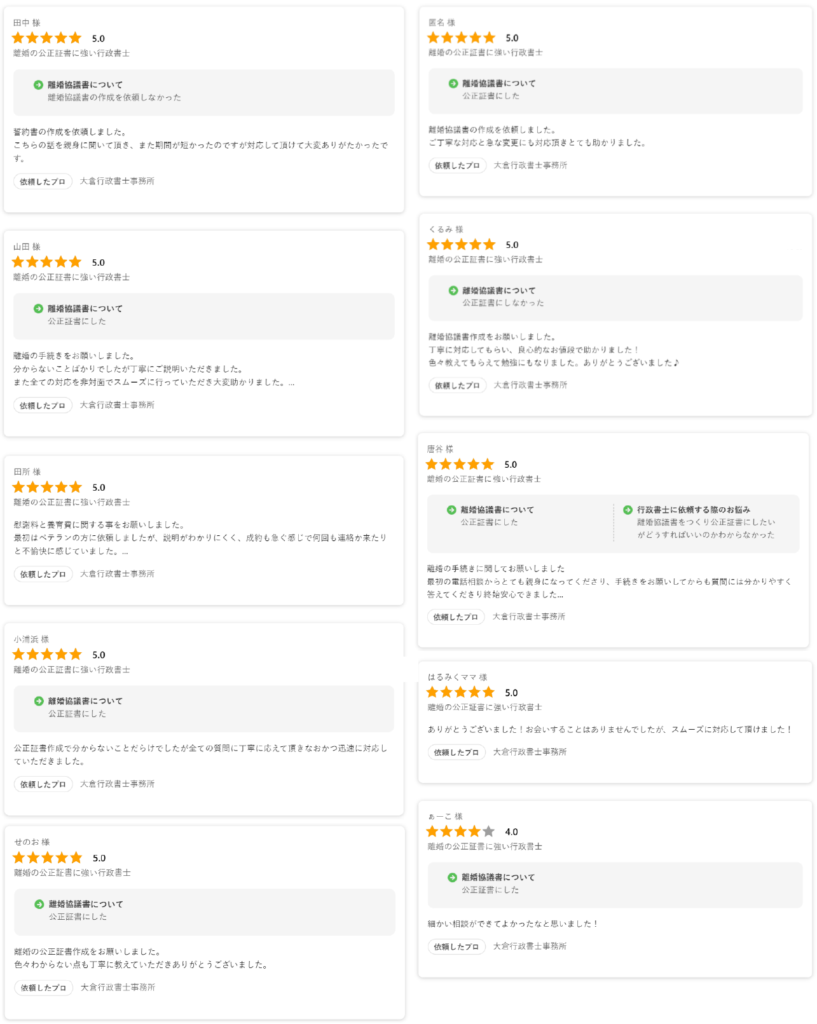

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

まとめ

このように、事実婚における生活費と贈与税の問題は、法律婚との違いを正しく理解し、事前に適切な対策を講じることで大半が解決できます。日常的な生活費の支援については原則として贈与税の心配はありませんが、非常識な高額の受け渡しには注意が必要です。

法律婚に比べ税制上の優遇は少ないものの、お金の管理を工夫し契約書で取り決めを交わすことで、不安を大きく減らすことができます。行政書士など専門家のサポートを得れば、事実婚契約書の作成や適切なアドバイスを受けられるため、安心して二人の生活を築いていけるでしょう。

事実婚という制度は社会的に広まりつつあるものの、公的なサポートはまだ不十分な面があります。その分、二人で協力してルール作りを行い、自衛策をとることが大切です。税金や契約の話は難しく感じるかもしれませんが、専門家に相談しながら進めれば決して複雑ではありません。お金の問題をクリアにして、安心してパートナーとの生活を楽しみましょう。あなたとパートナーにとって最適なお金のルールを整え、より良い共同生活を送る参考になれば幸いです。

コメント