最近、事実婚で10年生活しているご夫妻から当事務所に公正証書作成のご依頼がありました。40代後半になるそのご夫婦は、長年特に契約書などを用意せず過ごしてきましたが、近年ニュース等で事実婚の法的課題が取り上げられることが増え、自分たちも備えが必要だと考え始めたそうです。

特に奥様の連れ子の教育や将来に関する不安、生命保険の受取人の見直しなど具体的な心配事が生じたことが、契約書作成を決意するきっかけとなりました。一方で「今さら10年目からでも遅くないだろうか」という不安もあったようですが、実際には事実婚カップルが長年経ってから公正証書を作成するケースは珍しくなく、10年目でのご依頼も決して遅すぎることはありません。

ご夫妻も「もっと早く準備しておけば安心できたのに」とおっしゃっていましたが、今からでも必要な手続きを踏めば大切なパートナーやお子様を守れることを知り、早速行動に移されたのです。

そこで私たち行政書士事務所では、事実婚契約の公正証書および遺言公正証書をセットで準備することで、お二人の不安を解消するお手伝いをしました。本記事では、その実例をもとに、事実婚カップルが直面する課題と、公正証書や遺言書を作成するメリットについて詳しく解説します。

事実婚10年目で公正証書作成を決意した理由

このトピックでは、事実婚10年目のカップルが公正証書を作成しようと決心した理由について、背景やきっかけを解説します。長年事実婚で過ごしてきたお二人は、当初法的な手続きをせずとも支障はないと考えていましたが、最近の出来事や報道を受けて将来への備えの必要性を痛感しました。

ニュースで事実婚カップルのトラブルを知ったことや、身近な問題の発生が大きな契機となりました。その心境の変化の経緯を見ていきましょう。

事実婚10年目という節目と報道をきっかけに意識が変化

10年もの間、特に問題なく共同生活を送ってきたこのカップルでしたが、最近になって事実婚にまつわるニュースや話題を耳にする機会が増えました。

例えば、長年連れ添ったパートナーが亡くなった際に法的婚姻でないために相続で不利益を被ったケースや、病院でパートナーと認められず治療の同意に苦労した例など、身近にも起こり得るトラブルが報じられていたのです。

こうした報道を通じて、「事実婚(法律婚ではない夫婦)では法的な保護が十分でない場面もある」ことを知り、自分たちも他人事ではないと考えるようになりました。そして「将来に備えて何らかの形で関係を証明し、約束事を決めておく必要があるのではないか」と意識が変化したのです。

奥様の連れ子の教育問題への不安

このご夫婦には奥様の前夫とのお子さん(連れ子)が1人おり、現在は夫(事実婚のパートナー)と3人で生活しています。お子さんは夫から見ると血縁上の実子ではないため、これまで夫は一保護者として接してきました。

しかし、お子さんの進学や学校での手続き等に際し、法的には夫に親権がないために不都合が生じる可能性があることが心配材料となっていました。例えば、母親である奥様に万一のことがあった場合、連れ子であるお子さんを夫が引き続き養育・監護できるかが不透明です。

また、教育費の負担や進路の意思決定の際にも、法的な後ろ盾がないことに不安を感じるようになりました。こうした連れ子に関する悩みは事実婚カップル特有の問題と言えます。

法律婚ではない事実婚ではパートナーと子どもの間に法的な親子関係が存在しないため、何かあったときに備えて養子縁組で親子関係を築いておくことも検討すべき重要な選択肢です。

夫婦ともにお子さんの将来を守りたいと考え、契約書や遺言書で何らかの取り決めをしておく必要性を痛感したのです。

実際、お互いの生活費や扶養義務、子どもの教育方針について明文化しておきたいと考える事実婚カップルは多く、お二人も専門家に相談して契約書等に明記することを決めました。

【関連記事】

>事実婚で配偶者の子を養子縁組するメリットや手続とは?

生命保険の受取人見直しと将来への備え

10年も一緒に過ごす中で、お二人はお互いの万一に備える必要性も感じるようになりました。

特に旦那様(事実婚の夫)は、自身の加入している生命保険の受取人を見直したいと考えるようになります。

従来はご両親を受取人としていたものの、今後は事実婚の妻やお子さんに確実に保険金が届くよう変更したいという希望です。

生命保険金は受取人固有の財産となり、亡くなった方の相続財産とはみなされず遺産分割協議の対象にもなりません。

そのため、法的に相続権のない事実婚パートナーでも受取人に指定しておけば、確実に保険金を残すことができます。ご夫妻は保険会社へ連絡して受取人変更の手続きを進めるとともに、こうした万一の備えも含めて文書で明確に合意しておきたいと考えました。

【関連記事】

>事実婚でも保険金受取人に指定できる?税金の注意点

10年目の事実婚カップルが直面する法的なリスクとは

このトピックでは、長年事実婚を続けているカップルが直面し得る法的なリスクや課題について解説します。

法律上婚姻していないことで生じる不利益にはどのようなものがあるのか、先ほどのケースを踏まえ一般的な問題点を整理してみましょう。

具体的には、相続権の欠如、子どもの親権や養育、医療同意や緊急時の対応、社会制度上の扱いなど、多岐にわたります。本節ではこれらの問題点を詳しく見ていきます。

法律上の相続権がないことによる不利益

最大のリスクの一つは、事実婚では法律上の配偶者ではないため相続権が一切認められないことです。たとえば一方が亡くなった場合、残されたパートナーには遺産を受け取る法的権利がありません。

遺言がなければ故人の財産はすべて故人の子(※事実婚カップル間の子で父親が認知していればその子は相続人になります)、あるいは子がいなければ故人の親や兄弟姉妹など血縁者に渡ってしまいます。

長年連れ添ったにもかかわらず、自宅や預金などに対して権利主張できず、住み慣れた家を出て行かざるを得なくなるケースもあり得ます。

また、公的な遺族年金や死亡退職金など、法律婚の配偶者であれば受給できる制度も、事実婚のままでは対象外となる場合があります。経済的な保障という面で、法律婚に比べて大きな不利益を被る可能性があるのです。

このように相続に関する問題は、事実婚カップルが必ず直面する大きな課題と言えます(実際、事実婚の公正証書では相続について規定することはできず、財産をパートナーに遺すには遺言書の作成が必要になります)。

【関連記事】

>事実婚では遺産相続はされない?考えられる対策とは

子どもの親権・扶養に関する問題

次に子どもに関する問題も見逃せません。法律婚でない夫婦の間に子が生まれた場合、母親と子の親子関係は子の出生によって当然に成立します。しかし、父親は認知をしない限り法律上の父とは認められません。

認知していないと父親側に親権がなく、子に対する法的な責任や権利が不十分な状態になります。そのため事実婚カップルでは、子が生まれた際には速やかに父親が認知届を出すことが重要です。

認知をしていれば父子関係が法的に認められ、父にも扶養義務が生じ、子は父の相続人にもなります。一方、お互いが連れ子を連れて再婚(法律上はしていないが事実上の再婚)している場合、パートナーと連れ子の間には法的な親子関係がありません。この場合、実質的には一緒に生活し養育していても、継親には子を扶養する法的義務も親権もないのです。

そのため、連れ子の教育費や生活費を現実には負担していても、法的には「任意でしている」に過ぎず、仮に関係が悪化しても継親に扶養を請求することは困難です。

また、実親に万一のことがあった際、連れ子は継親ではなく血縁の親族に預けられる可能性もあります(再婚しても連れ子との間に法律上の親子関係は当然には生じません)。このように子どもに関する権利義務の面でも、事実婚には不安定さが付きまといます。

日常生活や緊急時における様々な不都合

さらに、日常生活や緊急時の不都合も挙げられます。法律婚であれば当然に受けられるさまざまな社会的扱いや権利が、事実婚だと制限される場合があります。

例えば、勤務先の福利厚生(社宅への入居、配偶者手当、健康保険の被扶養者資格など)では、戸籍上の配偶者でないと利用できないケースがあります。

しかし事実婚の場合、契約書や公正証書などで関係を証明してほしいと言われることがあり、書面を用意しておけば会社によっては内縁の配偶者として認められる場合もあります。

また、パートナーが入院した際に手術の同意や病状説明を求めても、法定の親族ではないため認められにくいといった問題も指摘されています。ただし、あらかじめ契約書に「医療行為への同意権」を委任しておけば対応が可能です。

一方、夫婦間のトラブルでも法律婚とは異なる扱いになります。仮に一方が浮気をした場合、法律上は不貞行為として慰謝料請求が可能ですが、事実婚では婚姻関係がないため認められにくい傾向があります。

しかし契約書で浮気禁止を誓約しておけば違反時の責任追及もしやすくなります(事実婚契約の主なメリットとして「事実婚夫婦として婚姻を証明できる」「不貞行為があったとき責任追及できる」「入院・医療行為の同意を任せることができる」等が挙げられています)。

また、破局時の財産分与や慰謝料についても、法律婚なら離婚時に財産を半分ずつ分ける権利(民法768条)が認められますが、事実婚では明文化されていないとスムーズな解決が難しいでしょう。このように、日常から万一の際まで事実婚カップルには様々な不都合やリスクが存在しています。

事実婚契約公正証書でできることとメリット

このトピックでは、事実婚契約を公正証書で作成することによって得られる効力やメリットについて解説します。

公正証書にすることで事実婚カップルがどのような権利・義務を明確にでき、前述のリスクをどこまでカバーできるのかを具体的に見ていきましょう。

事実婚の公正証書は、二人の関係性を第三者にも証明できる強力な文書となり、会社の福利厚生の申請や住宅ローンの共同申込などでも活用できます。また、内容次第では夫婦同様の生活ルールや財産分担、万一の別離時の取り決めまで盛り込むことが可能です。

夫婦関係の証明と基本的な約束事項

事実婚契約公正証書の第一の役割は、お二人が夫婦同然の関係であることを明確化し証明する点にあります。契約書には「お互いを婚姻に準じたパートナーと認め、夫婦として協力し扶助していくこと」をはじめ、基本的な約束事項が盛り込まれます。

具体的には、「同居し、共同生活を営むこと」「生活に必要な費用をお互い分担すること」「第三者と同じような契約(婚姻類似の関係)を他に結ばないこと」「正当な理由なく別居しないこと」等、法律婚の夫婦なら当然に課される義務を改めて確認する条項です。

また、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載して世帯登録することなども取り決めることで、形式面でも夫婦として扱われるようにします。これらを公正証書として残すことで、口約束ではなく客観的な証拠として夫婦関係を示すことができます。

その結果、会社や役所に対しても事実婚関係を説明しやすくなり、社内制度の適用や行政手続きで有利に働く場合があります。

財産共有・生活面での取り決め

次に、財産やお金の取り扱いについて契約で明確に定めることができます。事実婚では法律上は財産関係に特別な規定がないため曖昧にしておくと後々トラブルになりがちですが、契約書で決めておけば夫婦の経済基盤を安定させ公平性を保てます。

例えば、「契約締結前から各自が持っている財産はそれぞれの固有財産とする」ことを確認したり、逆に「事実婚関係が続いている間に協力して築いた財産は夫婦共有財産とみなす」ことを約束できます。

これにより、共同生活中に購入した自宅や貯蓄などについて双方の持分をはっきりさせられます。また、「日常生活に必要な費用(婚姻費用)は互いに分担する」ことや、食料品など日常の買い物による債務(日常家事債務)は連帯して責任を負うことも定められます。

さらに、家や車など高額な契約を行う際には必ず双方の合意を要する、といった取り決めを入れることも可能です。加えて、緊急時の対応として「入院や手術の際の医療行為の同意権をパートナーに委ねる」ことも契約に明記できます。

こうしたルールを決めておくことで、お金・生活面での不公平感や将来的な紛争を予防でき、有事の際にもお互いが適切に支え合える体制を整えられます。

浮気の禁止・解消時の条件など将来への備え

さらに、将来起こり得るトラブルへの備えも契約に盛り込めます。典型的なのは浮気の禁止に関する条項で、お互い不貞行為をしないことを誓約します。

万一破った場合には責任を追及され得ることを明示しておくことで抑止力とする狙いです。また、「相手の同意なく他の人の養親(養子縁組)にならない」といった取り決めも可能で、お互いの信頼関係を守る規定と言えます。

さらに重要なのが、関係を解消する場合の取り決めです。契約書には「双方が合意したときは本契約を解除できる」ことや、「一方的に解消する場合の通知方法や条件」を定めておくことができます。

例えば別れの際の財産分与の方法や、同居を解消する日時の決定方法などをあらかじめ取り決めておくのです。事実婚カップル間にも、別れる際には財産を折半する旨を約束しておけば公平に精算することができます。

また、連れ子を含め子どもがいる場合には、契約終了後の子どもの親権者や監護権の扱いも定めておくと安心です。このように将来起こりうる様々な事態に備えた条項を入れておくことで、事実婚でもできる限り法律婚に近い安全網を張ることができるのです。

【関連記事】

>事実婚カップルが別れるときの財産分与や慰謝料等

>事実婚の生活費と贈与税:押さえておきたい基礎知識

遺言公正証書を併せて準備する重要性

このトピックでは、公正証書による事実婚契約だけではカバーしきれない部分を補う遺言公正証書の重要性について説明します。法的に結婚していないパートナーの間で財産を遺すにはどのような手続きが必要か、また事実婚契約と併用することでどんな安心が得られるのかを見ていきましょう。

なお、今回ご紹介している10年目カップルのケースでも、契約公正証書の作成と同時にお互いの遺言書を公正証書で作成するサポートを行いました。特に当事者が中高年になりつつある場合や子どもがいる場合には、遺言書を整えておく意義が一層大きくなります。

事実婚契約では相続をカバーできない現実

まず理解しておきたいのは、事実婚契約公正証書では遺産相続の問題を直接解決できないという点です。法律上、相続に関する取り決めを契約書に盛り込むことはできず、公証人からも却下されてしまいます。

つまり、どんなに充実した事実婚契約を作成しても、パートナーに財産を遺すには別途遺言書を用意する必要があるのです。事実婚のパートナーには法定相続権がないため(前述のとおり)、遺言書がなければ死亡時に財産を渡すことはできません。

同様に、連れ子のお子さんがいる場合も、継親であるパートナーに遺産を残すには遺言が欠かせません。また、逆にパートナーの連れ子に財産を遺したい場合(例えば継父が継子に財産の一部を譲りたいケース)も、遺言書が必要となります。

事実婚契約だけで安心せず、「自分たちにもしものことがあった時」に備えるには、必ず遺言公正証書を組み合わせるべきなのです。

遺言公正証書でパートナー・子に確実に財産を遺せる

遺言公正証書を作成すれば、パートナーや子どもに確実に財産を遺すことができます。遺言書では「自分の財産のどれを誰に相続させるか(または遺贈するか)」を自由に指定できるため、法律上相続人でない事実婚の配偶者にも財産を譲ることが可能です。

今回のケースでも、お二人それぞれが「自分の全ての財産を相手方に相続させる」内容の遺言公正証書を作成されました。こうしておけば、一方が亡くなった際に残されたパートナーが自宅や預貯金を確実に引き継ぐことができます。

特に持ち家や車など共同で利用している財産がある場合、遺言がないとパートナーがそれらを失ってしまう恐れがありますが、遺言書があればその心配は解消されます。また、連れ子がいるご家庭では、遺言により継親から連れ子へ一定額を遺贈することも検討できます。

例えば、継父が「連れ子にも自分の財産の一部を遺贈する」旨を遺言しておけば、お子さんの進学資金等に充てることが可能です。さらに、遺言書では未成年の子の後見人指定を行うこともできます。

奥様に万一のことがあっても、遺言で事実婚の夫をお子さんの後見人に指名しておけば、家庭裁判所がその意思を尊重して継父を後見人に選任してくれる可能性が高まります。以上のように、遺言公正証書を用意しておけば、事実婚でもお互いとお子さんの将来を守る確実な手立てとなるのです。

契約と遺言をセットで早めに準備することのメリット

最後に、事実婚契約と遺言をセットで早めに準備しておくことの重要性についてまとめます。今回のケースのように事実婚10年を経てから準備を始める方も多いですが、決して遅すぎることはありません。

むしろ、思い立ったときが最適なタイミングです。書類を整えておけば、「もっと早く作っておけば良かった」との声が出るほど心の負担が軽減されるものです。

お二人も契約公正証書と遺言書を作成し終えた後は「これで将来への不安が消えた」と大変安心されていました。長年連れ添ってきたからこそ、今からでもできる備えを万全にしておく価値は大きいのです。

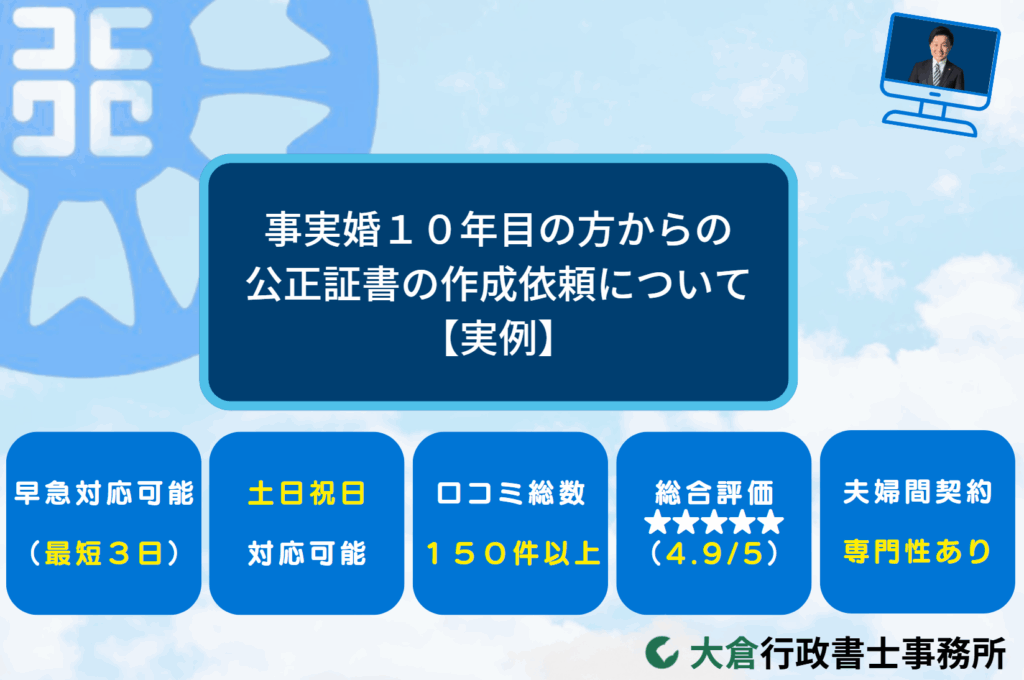

事実婚の公正証書作成サポートはお任せください

当事務所は夫婦問題の解決を専門とする行政書士事務所として、事実婚契約書や離婚協議書、遺言書など数多くの実績があります。夫婦に関する法令や手続きに精通した行政書士が対応いたしますので、お客様のご意向に沿った確実な書類作成が可能です。

また、公正証書の原案作成から公証役場との調整まで一貫してサポートいたしますので、ご依頼いただければ煩雑な手続きを代行できます。

実際、インターネット上にある雛形をそのまま公正証書にしようとしてもうまくいかないケースも多いのですが、専門家に任せれば安心です。当事務所にご依頼いただく主なメリットは以下のとおりです。

- 夫婦問題の解決専門事務所である:カップル間の契約やトラブル解決に特化しており、デリケートな事情にも配慮した対応が可能です。

- 夫婦に関する法律に詳しい行政書士が対応:民法・戸籍法など、夫婦や家族にまつわる法制度に精通した行政書士が書類作成を担当します。

- 公正証書作成サポートの豊富な実績:これまでに数多くの事実婚契約公正証書や遺言公正証書の作成支援を手掛けてきており、豊富なノウハウがあります。

- 作成後のクレームが一切なし:当事務所が関与して作成した公正証書の内容については、これまでクレームを受けた事例がなく、品質と満足度に自信があります。

大切なパートナーとの関係を守り将来に備えるために、ぜひ専門家の力を活用してください。当事務所では無料相談も承っております。

事実婚が何年目からでも決して遅すぎることはありません。「今が一番若い日」です。思い立ったこの日を逃さず、一緒に安心できる備えを整えていきましょう。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡

まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

| お問い合わせフォーム→こちら Tel:0743-83-2162 |

2.お見積書とご契約

前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書の案文作成

当事務所によって、事実婚契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、当事者間で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された契約書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

基本料金

| 業務内容 | 料金(税込) | 概要 |

|---|---|---|

| 浮気防止の誓約書 | 35,000円~ | 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。 |

| 交際契約書 | 39,000円~ | 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。 |

| 別居契約書 | 39,000円~ | 別居時に作成する婚姻費用等を定めた契約書を作成します。 |

| 夫婦間合意契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。 |

| 婚前契約書 | 39,000円~ | 婚前の取り決め内容を記載した契約書を作成いたします。 |

| 事実婚契約書 | 39,000円~ | 事実婚状態の権利義務を明確にする契約書を作成します。 |

| 夫婦財産契約書 | 39,000円~ | 夫婦間の財産関係を定めた契約書を作成させていただきます。 |

| パートナーシップ契約書 | 39,000円~ | 同性間の契約書など、パートナー関係を法的に整理します。 |

| 離婚協議書 | 39,000円~ | 離婚に伴う合意内容をまとめた契約書を作成いたします。 |

| 公正証書のサポート | 33,000円~ | 上記の契約について公正証書化を希望される場合の追加費用です。 ※すべての契約で公正証書が可能とは限りません。 |

※上記金額には消費税を含みます。内容により追加費用や実費が発生する場合がございます。

ご依頼いただくメリット

- 迅速な対応が可能

お客様にとってスピーディな対応は非常に重要です。当事務所では、お急ぎの場合でも、最短で契約後5日以内に対応いたします。

例えば、別居に伴う婚姻費用の分担等を定める契約書や誓約書の作成が急を要する場合でも、可能な限り迅速に対応するため、安心してご依頼いただけます。ご依頼内容に応じて、契約内容や条件をしっかりと確認し、短期間で法的に有効な書類を仕上げます。

- 全国対応が可能

当事務所は奈良県生駒市に拠点を構えていますが、対応エリアは全国です。契約書や誓約書の作成は、オンラインや郵送を活用することで、全国どこからでもご依頼を承っております。

これまでにも、大阪府、兵庫県、京都府などの近畿圏を中心に、東京都、北海道、広島県など遠方のお客様からも多くの依頼をいただいています。地理的な制約を受けずに、どの地域からでもご相談・ご依頼いただける体制を整えておりますので、距離を気にせずご依頼ください。

- 専門的なサポート

当事務所の行政書士は、法的文書作成のプロとして、豊富な知識と経験を持っています。特に、行政書士の中でも専門分野が細分化されている現代において、当事務所は夫婦やカップル、同性間の契約書作成を専門業務の一つとしております。

たとえば、婚姻費用分担や住宅ローンの取り決めなど、夫婦関係やパートナーシップに関連する複雑な契約に対して、専門的な知識を活かした適切なサポートを提供します。

当事務所の強みは、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドのサポートを提供できることです。標準的な契約書作成だけでなく、複雑な事情や特別な条件を考慮した書類作成にも柔軟に対応しますので、安心してお任せください。

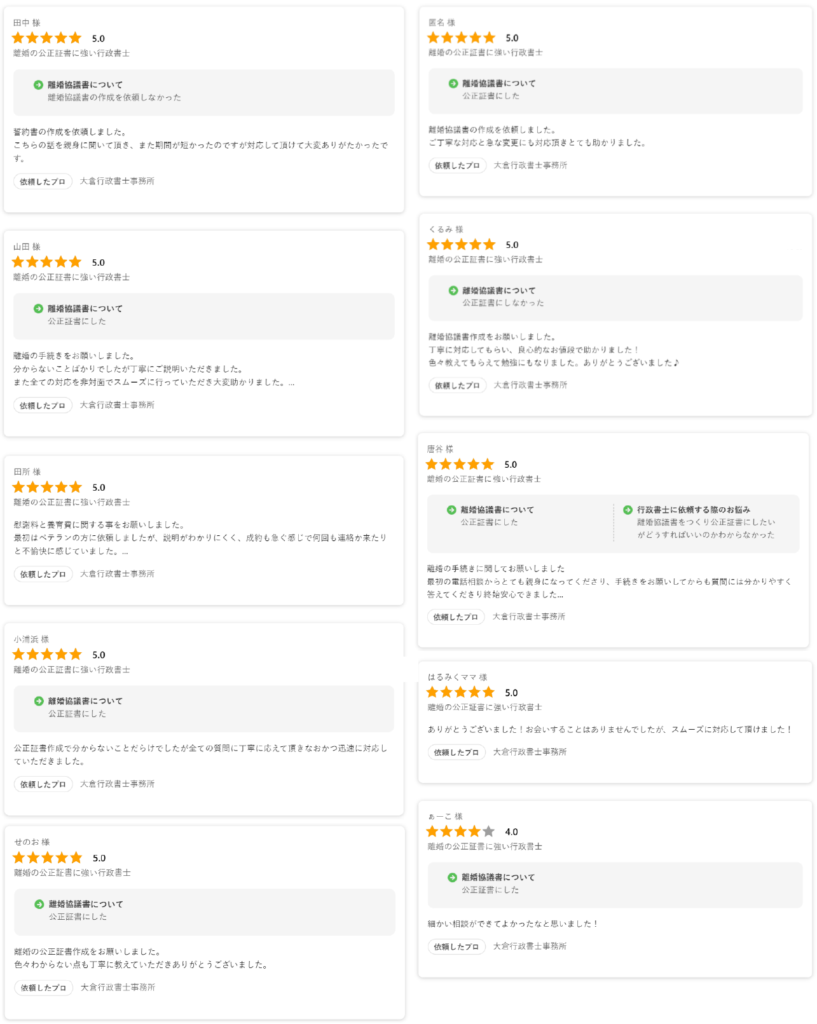

お客様の声

下記は、ご依頼いただいたお客様からのお声です。概ね高い評価をいただいておりますが、すべての口コミが良い評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善点が見られますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

作成のイメージ

通常は7ページから9ページの契約書や合意書を作成させていただいております。

コメント